MATADOR / KENNY DORHAM

UNITED ARTISTS UAJ 14007

KENNY DORHAM (tp) JACKIE McKLEAN (as) BOBBY TIMMONS (p)

TEDDY SMITH (b) J.C.MOSES (ds)

1962.4.15

本作が愛聴盤になっている要因は演奏内容はもとよりその「音」に依るものが大きい。

モノラル盤だが当時のモダン・ジャズの熱気をそのまま濃縮したようなハードでしかも明晰な録音だ。

ドーハムのtpは鋭い刃物のようにエッジが効き、マクリーンもasと思えぬほどダーティで押しが強い。そのせいか、既にこうしたハード・バップ路線は曲り角を越しているにもかかわらず、「わが春」がまるでこの先も、未来永劫、続くかの如く生命力に満ちた演奏となっている。

当初、本作の録音日は1963年11月3日とされていたが、後年、上記に訂正された。

一応、ドーハムのリーダー名義になっているが、実質は当時のドーハム、マクリーン双頭コンボによる‘INTA

SOMETHIN'’(PJ-41)と並ぶ貴重な記録。

マクリーンはあの‘LET FREEDOM RING’を一ヶ月ほど前に録音を済ませたばかりとはいえ、63年には‘ONE STEP BEYOND’をはじめとするアグレッシヴ路線、まっしぐらの時期なので、訂正は妥当であろう。それにしてもUAは‘UNDERCURRENT’といい、データ管理がずさんである。もっとも、裏ジャケットに[1962 UNITED

ARTISTS RECORDS INC]とプリントされているので、なんらかの手違いであったのだろう。

本作はかって、‘QUIET KENNY’と並ぶドーハムの代表作と認知されていたが、ここ最近、あまり話題にもならず地盤沈下気味ながら、なかなかどうして、ジャズのエッセンスがイッパイ詰まっていて聴き所も多い。再評価を望みたい一枚です。

(2006.6.6)

TIME S 2021

BENNIE GREEN (tb) JIMMY FORREST (ts) SONNY CLARK (p)

GEORGE TUCKER (b) ALFRED DREARES (ds) JOSEPH GORGAS (bongo ds)

1960. 9. 27

前回、フラーの「サウス・アメリカン・クッキン」を酷評(フラー自身を貶したワケではありません。念のため)した償い(笑)に別の良いアルバムを捜していたところ、見なくてもいいぶつを見てしまった。特にではないけれど「時々愛聴盤」の一枚である。

アーシーさが売り物のグリーンに泥臭さのフォレスト、そしてボンゴ入りとくりゃ、クラークが入っていると雖も腰が引けるやもしれません。事実、世評は芳しくなく、駄盤と言う人さえいます。だが、この作品、一聴、能天気全開のように聴こえるが、妙に「まったり感」があり、知らず知らずの内に嵌ります(僕だけ?かな)。

それに、この作品、クラークの有名曲が3曲(Cool Struttin',Blue Minor,Sonny's Crib)入っていますが、曲名のクレジットでミスがある事でも有名です。A−2の‘It' Time’は‘Cool Struttin'’で、B-2の‘Cool Struttin'’が実は‘Blue Minor’なんですね。それに、‘Sonny's Crip’なんてミス・プリントもされている。

この大らかさ?がプラス、それともマイナスに作用しているのでしょうか?まぁ、少なくともプラスでは無さそうです。

ここでの、グリーン、露天風呂で鼻歌でも歌っているかの如く、気持ちよくtbを滑らし、その分、持ち味のアーシーさが良い方向へ薄れ、ギュッと固まった真っ黒けのフォレストのtsとの対比が思いの他よく決まっている。それにしてもこのフォレストの音圧の高いtsはちょっとした聴きものですね。まぁ、この音色と独特の節回しが好みではない、と仰る方もいらっしゃるかと思いますが、レーベルと録音の違いなのでしょうか、泥臭さはそれほど?感じませんので、一度、お試し下され。僕は結構、好きですね。

アルバム全体のムードを象徴しているトップのV・ユーマンスのスタンダード‘Sometimes I’m Happy’、まるで温泉に入っているようなほんわか気分が味わえます。これで、軽く頭をマッサージされ、後は上述の通りです。クラークのCool Struttin',Blue Minorをこうして別のアルバムで聴くと、やはりなかなかチャーミングですね。‘Blue Minor’でフォレストが何かのメロディを引用したソロ、これが見事にスィングし、変にシビレるんですねぇ。何の曲なのだろうか?思い出せない、それも一つではなさそうだ。

で、お目当ての?クラーク、この作品では裏方に徹底している感があり、いつもヒーローにならない所が「下町のヒーロー」の魅力なんでしょう。

Sometimes、こんなのんびり盤もイイんじゃない!

なお、本レコードはS2000シリーズの再発盤、オリジナルは確かカヴァがゲート・ホールド?だったと思います。音もやや鮮度が落ちていますが、意外にエッジが利き、見通しも良く、フォレストのtsに鼓膜がビビります。録音はオリジナルがEARLE BROWN、リ・レコーディングはFRANKABBEYの記載されていますが、リ・レコーディングがどういう作業・工程なのか、よく解りません。ただ、FRANK

ABBEYの名は時々目にし、この人の音、ちょっと要注意ですね。

(2008. 2. 18))

RCA VICTOR LPM 3350

J.J. JOHNSON (tb)

* reeds : JEROME RICHARDSON, OLIVER NELSON, JERRY DODGION

tp : ERNIE ROYAL、CLARK TERRY

tb : JIMMY CLEVELAND、TONY STUDD(bass)

p : HANK JONES

b : BOB CRANSHAW

ds : GRADY TATE

曲によって、

reedsにRAY BECKENSTEIN、HARVEY ESTRIN、BUD JOHNSON

tpにTHAD JONES、JOE WILDER、JIMMY MAXWELL

tbにTOMMY MITCHELL

が入れ替わる。

1964. 12

十年、否、何十年一日の如く、ジョンソンのベスト・アルバムを「J.J.ダイヤル5」とか「ブルー・トロンボーン」と言うのはもう止めようではありませんか(笑)。たしかにこれらのコンボ作品はそのメンツの良さももあって優れた作品と認めるに吝かではありません。でも、ジョンソンのスケール感豊かなtbの魅力が果たして十二分に発揮されているか?と言うとどうだろう。このあたり、ジョンソンをtbの王者と認めつつも、熱烈なファンが意外に少ない事に関係しているのはないでしょうか。

このアルバムはRCAの第一作目で、しかも初めてのビックバンドもの。アレンジはジョンソンの他、O・ネルソンが自己の名作‘Stolen

Moments’、G・マクファーランドがボッサもの2曲を担当しているのも注目。

ビッグ・バンドの布陣も豪華、実力者揃い、サブ・タイトルの‘THE DYNAMIC SOUND OF J.J. WITH BIG BAND’は伊達に付いていません。

一曲目、名曲「ナーディス」にちょっと似た曲想を持つJ.J.のオリジナル‘El

Camino Real’、メリハリの効いたアレンジをバックにジョンソンの躍動的なtbが聴き手を圧倒する。それに曲自体もイイです。

二曲目は、もう知らぬ人はいない‘Stolen Moments’、この滑らかさ、イヤー、正に天下一品ですね。オリジナルもイイけれど、このヴァージョンも甲乙付け難い出来です。続く、マクファーランドの‘Train

Samba’でのしなやかなノリ、ストレート・アヘッドな‘Swing Spring’とジョンソンの自由自在のtbが続きます。ちょっとユーモラスなモンクの‘Bimhsa

Swing’は、まぁ、おまけですかね。

B面に移ると、本作のもう一つの目玉が二曲目の‘So What’、ジョンソンのダイナミックでスムーズなソロが聴きものです。続くG・ラッセルの‘Stratusphunk’、やや難解ぽい曲調を抜群のスライド・ワークで吹き切るジョンソンのテクニックが圧巻。最後を締めくくるマクファーランドの‘Winter's

Waif’で鮮やかに聴かせる歌心、イヤー、最後の最後までジョンソンの‘DYNAMIC

SOUND’が冴え渡ります。

この作品をさらに魅力あるものにしているのが、「音」の良さ。録音された場所はあのNY‘Webster Hall ’、エンジニアーはRay HallではなくMickey Crofford。ジョンソンのtbを中央くっきりと浮き出させ、バックをやや後方にシフトしながらもその存在感を鮮明に録っている。

モノ盤で聴いていますが、ステレオ盤ならどうなんだろう。Big Bandのスケール感がUPしているだろう。密かにもう一枚狙っています(入手しました!)。

最後に、世評に遠慮することなく言わせて頂くと(笑)、本作はただ単なる私的愛聴盤のみならず、ジョンソンの音楽性が理想的な形で表現された「ベスト・アルバム」と公言して憚りません(大汗)。

(2008.7.21)

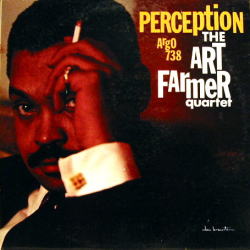

ARGO LP 738

ARTFARMER (flh) HAROLD MABERN (p) TOMMY WILLIAMS (b)

ROY McCURDY (ds)

1961. 10. 25, 26 & 27

70年代後半なのか、80年代だったのか、記憶が定かではありませんが、ファーマーがマクリーンと双頭コンボを組んだ来日ステージを聴いたことがあります。その夜は、急な残業があり、会場に着いた時は第一部が終わりかかっていて、席に着くなり、疲れがどっと出てきたのか、はたまた、クール・ストラッティン調ナツメロ演奏に心地良かったのか、ウトウトし始めた。暫くして、休憩タイムに入ったが、もう、ぐっすりです。

ふと、目が覚めるとファーマーがソロと取っていて、tpなのかflhなのかは分かりませんが、そのしっかりした音量にわが耳を疑った。今まで抱いていたイメージと違う。

それからは、いま一つ調子の上がらぬマクリーンを無視(ゴメン!)して、ファーマーのプレイに集中しました。

ファーマーの音は確かにエッジが利いたシャープな音色ではないが、芯がある。2Fの最後列まで、音が通っていた。PAの良さではなく、紛れもなくファーマー自身の音そのものでした。

ファーマーは世間で思われているより、実は、遥かにハード・ヒッターだったのです。

「お前は、ショーン・コネリーか!」と突っ込みたくなるこの気取ったポーズには「オレを甘く見縊るなよ!」と言わんばかりのファーマーの無言の抵抗さえ感じられる。ファーマーのベスト・アルバムと言えば、、同じARGOの‘ART’が大方の予想ではないでしょうか。一方、同じワンホーン・カルテットのこの‘PERSEPTION’は殆ど話題に登らない月見草的存在ですね。ただ、本作ではtpではなく、flhを吹いている。

確かに‘ART’は文字を引っかけた芸術性とアルバムとしての完成度も高い、でも芸能性という切り口から聴いてみると、本作の方が勝っていると、言っても過言ではありません。

ま、芸術性、芸能性といった難しい問題は、さておき、聴いてみましょうか。

‘I think of Art as Mr. Melody’と言うコメントから始まるレナード・フェザーのライナー・ノーツ通り、メロディ・メーカーとしてのファーマーの優れた資質が全編に亘り、メイバーン、ウイリアムス、マカーディのリズムセクションをバックに全開している。メイバーンのこじゃれたpと隠し味的テクニックを聴かせるマカーディのdsなんか、すごくイイですね。

甘味をやや多めに含んだメイバーンのイントロからスタートするファーマーの軽快なオリジナル‘Punsu’、tb奏者マッキントッシュの名曲‘The

Day After’、ジャズ・メンが好んで取り上げるPOPナンバー‘Lullaby Of The

Leaves’、そして、再び、ファーマーのオリジナル‘Kayin'’

B面に移って、ピアニスト、R・プライアント作の‘TONK’、スタンダード・ナンバー‘Blue

Moon’、ブローが熱い‘Change Partners’、そして、ロジャース&ハートのバラード‘Nobody's

Heart’できっちり締めています。

ホント、Mr. Melodyって言い当ててますよね。

(2009.4.17)

そんな中、一番好きなトラックは、ファーマーが隠れたハード・ヒッターぶりを遺憾なく発揮する‘Change

Partners’、それまでジェントルなドラミングでこのセッション支えていたマカーディがうめき声を発しながらファーマーとフォーバースする辺り、エキサイテイングです。しかも、些かの崩れ、乱れもありません。続いて、軽く効かせたアレンジがちょっとした新鮮さを生みだしている‘Lullaby

Of The Leaves’、メイバーンのカウンター気味なバッキングが思いのほか決まっている‘TONK’、ラスト・トラック‘Nobody's

Heart’です。そのほかの曲も出来それ自体は充分に聴かせてくれます。

このアルバム以降、ファーマーはtpよりもflhを多用し始めますが、それを予感させる作品と言っていいでしょう。

レナード・フェザーはライナー・ノーツの最後を、こう締め括っている。

'‘As long as there is room for beauty and lylicism in jazz,such voices

as Farmer's will never be silenced.’

いやぁー、巧い言い表し方ですね。さすがです。

不遜ながら、一言付け加えさせて頂くと、‘I think of Art as Mr. tp,flh

(one horn) quartet’でしょうか。

SAVOY MG 12037

DONALD BYRD (tp) HANK JONES (p) EDDIE JONES (b) KENNY CLARKE

(ds)

* MATTY DICE (tp)

1955.11.1

幼児教育と体験はその後の人間形成に大きな影響を及ぼすと、よく言われる。僕のJAZZ幼児体験と言えば、我が国で恐らく空前の「モダンジャズ・ブーム」に沸いていた1960年代後半の67年、コルトレーンを頂点として、アヴァンギャルド、フリー、そして、ソウル、ロックの要素をも取り入れた新スタイルのジャズ、しばらくしてエレクトリック・ジャズ等々、つまり、なんでも有りの環境下で、ジャズを聴き始めた。

いろんなスタイルのジャズが入り乱れていたものの、ある一つの共通点で結ばれていた事に気付いた。「チャレンジ・スピリット」とでも言えばいいのでしょうか、当時のジャズ・シーンでは「オリジナリティー、チェンジ」が大きなキーワードであった。語弊があるやもしれませんが、従来の単なるハード・パップ作品には、それほど魅力を感じなかったし、いまでも、その基軸はあまり変わらない。だからかもしれませんが、不幸にも、僕はジャズに「癒し、和み」を求める聴き方が苦手である。

じゃー、如何してこの作品を取り上げたのか?と訝る方が居ても不思議ではありませんね。

(2009.11.27)