BLUE NOTE BST 84024

JACKIE McLEAN(as) WALTER BISHOP JR.(p) JIMMY GARRISON(b)

ART TAYLOR(ds)

1959

個人的な話ですが、このアルバム・カヴァーはあまり好きではない。秀逸なデザインが多いBNのなかでは、出来は下位の部類に入るであろう。タイトルもなにやら、一丁上がりの感がしないでもない。そして内容もそれに準じている。

しかし、最近、本作は数あるマクリーンの作品の中でも、1、2を争う人気盤と聞く。その理由は「ワンホーンで、スタンダードを演っているから」と、いたって単純である。好みのレベルである以上、その事に口を挟むつもりは毛頭ありません。

されど「愛聴盤」ならともかく、マクリーンの「代表作」とか「名盤」と持ち上げる声には、些か疑問を抱かずにはいられない。その理由は、マクリーンがスタンダード(を中心に)をただ気の向くまま吹いただけで、新しい解釈や時代の息吹を注入していないからである。

「新しい解釈や時代の息吹」が感じられなければ「名盤」ではないのか、と反論されそうですが、59年といえば、‘カインド・オブ・ブルー’、‘ジャイアント・ステップス’、‘ジャズ来るべきもの’等、時代の変遷を告げる作品が次々に録音された年である。また、幼友達でもあったロリンズがジャズの表舞台から一時、姿を消した大きな転換期でもあった。にも拘らずである。「そんな時に、これはないだろう、マクリーン」というのが、ファンでもある僕の正直な気持ちである。

それに、演奏自体がイージー・ゴーイング過ぎる。例えば人気曲‘What’s New’、‘Let’s

Face The Misic And Dance’をチョット注意して聴いてみよう。意外にクリシェ(手癖フレーズ)の多いアドリブに気付く。特に後者はクリシェ塗れと言っていいほどである。アップ・テンポで快調に飛ばしているので、つい耳が緩むが、2、3度、聴けば直ぐ判る。

一昔前までは、ほとんど話題に登らなかった本作が、最近、評判を得ている所にジャズ界の寂しい現状が窺い知れる。

本作を持ち上げるあまりに、“LET FREEDOM RING”以降、新しいスタイルに挑戦し続けたアグレッシブ・ジャッキーを「歌を忘れたカナリア」と揶揄するならば、「こんな人気盤?」はいらない。

マクリーンだって、これしきの作品でチヤホヤされても、ちっとも嬉しくないであろう。

(2005. 3. 24)

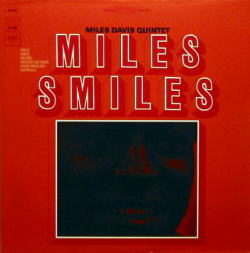

COLUMBIA CS 9401

MILES DAVIS (tp) WAYNE SHORTER (ts) HERBIE HANCOCK (p)

RON CARTER (b) TONY WILLIAMS (ds)

1966

面白くないレコードである。但し、つまらない、という意味とは違う。例えて言うならば、強めの剪定を受けた樹木のような味気なさに通ずると言っていいだろう。これは僕だけだろうが、‘Circle’は別として整形と同時に、伸びやかさ、というかジャズの自然体が持つ本来の魅力まで削いでしまい、息苦しささえ感ずる。

今でも在るのかどうか定かではないが、僕の学生時代、京都・烏丸通の三条に朝日アメリカ(ン?)文化センターがあり、月(二ヶ月?)に一度、ジャズ・レコード・コンサートが開かれていた。赤レンガ造りの洒落た建物で、中は礼拝堂になっており、ホストは当時、

京都在住で後に、ジャズ評論家として活躍する久保田高司氏。初めて、そのコンサートに行った時に、新譜として本作が紹介され、同氏は一応褒めていたが、歯切れが悪かった。他に紹介され記憶にあるものとしては、G・グリーンの‘IDEL MOMENTS’でした。

さて、本作のマイルスのtpはかって、デビューまもないハバードに「吹きすぎるな」とアドバイスした同じ人とは思えないほどブローしている。まぁ、この傾向は少し前の一連のライヴものから続いているが、よほど気持ちよく吹けたのか、スマイル?までしている。

反面、「テメー、でしゃばるなよ。3曲もテメーのオリジナルを入れたからといって」とプレッシャーを掛けられたかどうかは判らないが、いつもはふてぶてしいソロを取るショーターが借りものの猫のように縮こまっている。‘Freedom

Jazz Dance’なんか、2流以下のテナー奏者のように与太っている。

だが、最大の問題点はマイルス自身にあるのではないでしょうか?1曲目の‘Orbits’を聴いてみよう。ソロに入ると、いきなり、パラッ、パラ、パラ、パラー、・・・・・・・とまるでスケールの練習じみたフレーズを連発する。他の曲でも同じようなフレーズが結構、散見します。どういう意図なのか、僕にはちょっとはかりかねます。皆さんはどうでしょうか?

ps 本作は、時として所謂「新主流派」演奏の代表的な傑作として挙げられていますが、僕の捉え方はチョット違う。本作の録音は1966年10月と、意外に遅く、BN「新主流派」の間では既に「煮詰り感」が発生していたと思う。ピークは64〜65年にかけてではないでしょうか。サイドメンはBN「新主流派」だが本作はBNの「新主流派」演奏と肌触りが違う。まぁ、そこがマイルスの偉いところ。

アルバム・カヴァの「スマイル」に騙されてはいけません。明らかに、レコード会社(コロンビア)の商法である。これしきのレベルであのマイルスが笑うワケがない。

なお、余談ながら、久保田氏のフェイヴァリット・トランペッターは、ハリー・エディソンとのこと。僕はあの「投げキッス」が、どうしよもなく下品に思えてならない。

(2005. 9. 12)

EPIC LA 16020

CURTIS FULLER (tb) ZOOT SIMS (ts) TOMMY FLANAGAN (p) JIMMY MERRITT (b)

DAVE BAILEY (ds)

1961 SUMMER

「幻の名盤読本」にも掲載された本作は、「巷の人気盤」に止まらず、JAZZをかなり聴き込んだファンの間でも頗る評判が良い。まず、メンツが日本人好みというか、全員が協調者タイプでオレがオレがと、でしゃばる者が一人もいない。曲もお馴染みのナンバーがズラリと並んでいる。こうなると、聴く前から「名盤」としての宿命を負わされたようなものだが、そう上手く行かないのが、この世の中。

こうしたセッション・アルバムの成否のポイントはまず、リーダーが、リーダー・シップをとことん強烈に発揮できるかどうか、果たして、フラーの場合、どうだろう? また、メンバー、特にメインとなる相手とのコラボレーションが上手くいくか、ではないでしょうか。

残念ながら「好事魔多し」とでも言うのだろか、好メンバーの割りに些か締まりに欠けた出来映えと思います。勿論、僕だけかもしれませんが、「全員が協調者タイプ」という一抹の不安が的中し、フラーのこのセッションでのリーダー・シップがしっかりと発揮されているとは言い難い。確かに、‘Hello

Young Lovers’や‘One Note Samba’でフラーは熱演しているが、やや一人相撲のような感じが否めません。

また、シムスとのコンビネーションも、こちらの先入観、既成概念かもしれませんが、やはり、フラー&ゴルソン、シムス&ブルックマイヤーの方がしっくり合っている点は否定できません。それではいつもと一緒で面白くないなぁ、と反論されそうですが、相性とは理屈では解決できないものなのでしょう。

僕が聴いているこのレコードはオリジナルではなく、国内盤なので間違っているやもしれませんが、シムスのts、マウス・ピースの具合が芳しくないと、聴きましたがどうでしょうか。このあたり、‘Hello

Young Lovers’や‘One Note Samba’でソロを取っていない事と関係しているのだろうか?

それと、ベイリーの曲によって無神経なドラミングは一体、どうしたのでしょう。

特に、‘One Note Samba’では、最悪です。このジョビンの名作の一つをこんな風に叩かれて、平気でいられますか?

つまり、メンバー5人の演奏ベクトルが一つに纏まっているとは・・・・・・・・・。

一流のシェフ達と上等の素材を揃えながら、レストラン「フラー亭」の南米料理のお味は、三ツ星に遠く及ばないと聴きました。

(2008.2.10)

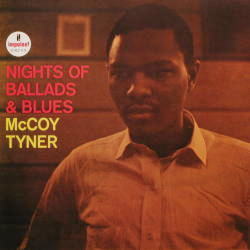

IMPULSE A-39

McCOY TYNER (p) STEVE DAVIS (b) LEX HUMPHRIES (ds)

「サハラ」の後遺症なのでしょうか、この頃になるとプロデューサー、キープニュースは、あの手この手で何とかアルバムに変化を付けようと腐心していますが、肝心のマッコイ自身、何も分かっていなかったようですね。何を演っても、何を聴いても一緒でした。我慢も限界でした。

かって、マイルスが「マッコイは何にもできやしない!」って言っていたそうですが、・・・・・・・・・・・・・・・・

話が些か脱線してしまいましたが、60〜70年代、マッコイが多くのジャズ・ピアニストに影響を与える存在だった事は紛れもない事実ですし、決してカクテル・ピアニストではありませんけれど、本作は一言でいって「カクテル・ピアノ集」です。他に何の説明も要りません。

もし、マッコイに「これがお前さんの代表作、傑作だよ」と言ったら、一体、どんな顔をするだろうか?

この‘NIGHT OF BALLADS AND BLUES’、巷ではかなりの人気盤で、一部からマッコイの代表作、ピアン・トリオの名盤、傑作とまで持ち上げられているようですが、果たしてそうだろうか?

きっかけは、その三年前の録音、‘SUPERTRIOS’。一枚目がR・カーター、T・ウイリアムスと、二枚目がE・ゴメス、J・ディジョネットといった豪華2枚組の作品。

TOPのジョビンの名作‘WAVE’に呆れた。これがマッコイ流解釈なのか!それまでも、ワン・パターン化、マンネリ化が顕著になり始めていたが、この美しいメロディをこんな風に荒っぽく弾いてはダメです。いくら音で埋め尽くすように弾く個性と雖も、これではセンスを疑ってしまいます。

「コルトレーンの後継者」なんて、マッコイ自身の言葉なのか、それとも、周囲が勝手に祭上げたのかは定かではありませんが、人類が発明した最高傑作の一つ、ピアノをまるで一般的な打楽器扱いしては先が見えてます。

タイナーは60年代前半、コルトレーン・カルテットのレギュラー・メンバーとして早くから脚光を浴び、退団後、暫く不遇の時期(但し、BNで新録を続ける)があったが、マイルストーン第一作目として録音(72年1月)した「サハラ」が大反響を呼び、復活の狼煙を上げ、更に当時のソロ・ピアノ・ブームに乗り、コルトレーンを偲んだ「エコーズ

オブ ア フレンド」(72年11月 東京録音)が73年のSJ誌ジャズディスク大賞金賞に選ばれ、ジャズ・シーンの表舞台に返り咲いたのは、周知の通り。

で、手持ちのマッコイのリーダー作を数えてみると、インパルス4枚、BN4枚、そしてマイルストーンが8枚、計16枚有った。その枚数が多いか、少ないかはともかく、ここずっと長い間、積極的に彼の作品を聴く事はなかった。と言うよりも、80年に録音した‘4 X 4 (FOUR TIMES FOUR)’を最後に、マッコイには申し訳ないが、「見切り」をつけた。

(2012. 4. 30)