思い出の一枚 vol.2

LET FREEDOM RING / JACKIE McLEAN

BLUE NOTE BST 84106

JACKIE McLEAN (as) WALTER DAVIS (p) HERBIE LEWIS (b)

BILLY HIGGINS (ds)

1962

これは、衝撃のレコード。67年と思うが、そのころ、僕は下鴨一本松近くの下宿長屋に住んでいた。FM放送の「ジャズ・フラッシュ」が聴きたくて、母親を拝み倒してSONYの国産トランジスターラジオ、第一号?の‘ソリッド・ステート・11’を買ってもらった。

その‘イレブン’から、ある夜、このレコードが流れ始めた。まだ、初心者の僕は、マクリーンの名すら知らなかったが、その尋常ならざるイントロを聴いたとたん、僕は、すぐに鉛筆とメモ紙を用意した。そして、マウスピースのリードを強く噛んだ時?にでるあのフリーキー・トーンを聴いた瞬間、体全身にまるで電流が流れたようなショックを覚えた。

演奏が終わった後、児山紀芳氏の「レット・フリーダム・リングからメロディ・フォー・メロネェ、ジャッキー・マクリーン四重奏団でした」を紙に書く指先は、なぜか汗ばんでいた。しばらくの間、こんな演奏があったのか、と茫然としものだった。

さて、‘ハード・バップ’の申し子とも謂えるマクリーンの新たなる出発点となった本作は、同時に皮肉にも‘ハード・バップ’の終焉を告げる一作にもなった。独特のチョット遅れ気味に入るリズム感で、グイグイと驀進するマクリーン、好きです。

prestige時代の‘青春の甘酸っぱさ’の人気は、本作以降のアグレッシブ・ジャッキーがあってこそ。もしそれが無ければ、マクリーンと言えども、時代の変遷のなかに飲み込まれていただろう。そう言った意味でも、この作品は、数あるリーダー作の内、最も重要な一枚。

僕の場合、マクリーンと言えば、これ以降のブルー・ノートの作品しかあまり聴かない。それも、すべて、あの夜の‘小さな出来事’から来るものであろう。いまでも、本作を聴く度に指先が汗ばんでくる。

ps 僕の持っているこのレコード、ジャケットはコーティングされたNY盤仕様だが、センターレーベルは、「リバティ」。でも「音」はすごくイイ。マクリーンのasが何故か、今までより図太く、それていて、エッジが立っている。マクリーンの気迫が「音」に乗り移ったのだろう。

PRESIGE PRLP 7113

RED GARLAND (p) PAUL CHAMBERS (b) ART TAYLOR (ds)

1956

69年初め頃と思うが、四条通の烏丸通りと河原町通りの間(南側)に「(THE?)MAN HALL」という新しいジャズ喫茶が誕生し、その「音」が好きで随分通った。その「音」とは、JBLの‘オリンパス’を確か?‘マランツ’のアンプでドライヴしていたのである。

ある夜、すぐ近く友達の家に寄った帰り、ぶらっと覗いた所、本作がかかったのだ。僕は、彼の絶妙のタイミングで弾き出されるあの「ブロック・コード」が好きで、このレコードを一度聴いてみたかったが、当時、すでに「ガーランド」は、‘カクテル・ピアニスト’と汚名を着せられていて、いくら名盤と誉れの高い‘GROOVY’と雖もリクエストができる情況ではなかった。夜の遅い時間帯だから、許されたのであろう。

ズキン・ズキンとリズムを刻むチェンバースのベースに、シャワ・シャワと軽快にプッシュするテイラーのブラシ、その間をまさにグルーヴィーに、スイングするガーランドのピアノ、‘オリンパス’は初めて聴いたこの名盤を一夜にして、忘れられない思い出にしたのである。

この時の「音」がいまだに僕の好きな「音」の原点なんです。

‘その時代の音楽は、その時代の音’で聴くのが一番かもしれない。だから、このレコードだけは、CDで聴かない。それにジャケットのセンスもいいし。

後年、喩え、‘カクテル・ピアノ’と揶揄されようとも、このトリオが当時最高のjazzを記録したことは、紛れも無い事実です。また、jazzが批評家のためにだけ存在するのではないことも立派に証明している。

HAMP'S PIANO / HAMPTON HAWES

SABA/MPS 15149

HAMPTON HAWES (p) EBERHARD WEBER (b) KLAUS WEISS (ds)

1967

ps 僕のは、国内盤なんだけれど、このホーズのpの響きの素晴らしいこと。アメリカの「音」では絶対にない。たしかピータソンのMPS盤も「音」が評判でしたね。オリちゃんの「音」は一体、どんな「音」がするのだろう。想像するだけで、恐ろしい。いつかは。

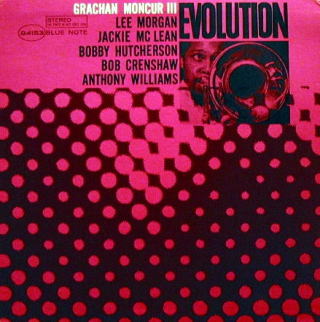

BLUE NOTE BST 84153

LEE MOGAN (tp) GRACHAN MONCUR Ⅲ (tb) JACKIE McLEAN (as)

BOBBY HUTCHERSON (vib) BOB CRANSHAW (b) ANTHONY WILLIAMS (ds)

1963

本作は、トロンボーン界の新しい逸材、モンカーの初リーダー作という魅力の他に、聴き所が非常に多い作品。半年前、「One Step Beyond」(モーガンとクランショーを除く全員が本作に参加)を発表したばかりの‘アグレッシブ・ジャッキー’のアルト、ボストンの神童と言われたトニーのドラミング、バイブ界のニュースターのハッチャーソン、等々。

しかし、僕が一番、注目するのは、約2年間の療養生活を終え、半年前、ジャズシーンに復帰(モブレーの4149で)し、本格的な活動を再開する直前のモーガンのプレイ。この2年の間に激しく変貌したジャズ・シーンにどう適応するのか? ところが、そんな心配は、どこ吹く風、モーガンはまるでリーダーの如く自信に満ちたプレイを聴かせてくれます。しかも、立派にモデル・チェンジして。

完全復帰を確信したライオンは、一ヵ月後、あの「The SIDEWINDER」を吹き込ませ、モーガンは、再びジャズ・シーンの表舞台に蘇るのです。「The SIDEWINDER」に兎角、辛く当る辛口ファンもいると思いますが、こうした、一連の復帰ステップを検証することも必要ではないでしょうか。

話が横道に逸れてしまいましたが、こうしたモーガンの好演もあり、4曲、モンカーのオリジナル曲で固めたアルバム全体が、ガチッとした内容ある新主流派演奏となっている。中でも、トニーのドラミングのすばらしいこと!

ps このレコードが「思い出」になる理由は、本作が、デジタル(CD)からアナログ(レコード)へUターンするきっかけとなったからです。もう、十数年前のことですが、本作(リバティ盤)が気に入っていたので、もっとイイ音で聴きたいと思い、輸入CDを買ったところ、僕のぼろいオーディオ・システムが壊れたかのようなヒドイ「音」が出たので、時々顔を出しているオーディオ・ショップへこのCDを持って行き、かけてもらった。そしたら、家と同じヒドイ「音」が出ました。

マスターに聴くと、重い口を開いて(商売上、あまり、言いたくないから)、現行CD規格の問題点や、古い音源のマスタリング時に於ける技術的問題点等々、当時はソフトがハードにまだ追いついていない事を教えてくれました。それ以来、CDは「音」がイイ、と言う謳い文句を100%は、信じなくなりました。特にアナログ時代の音源に関しては。また、マスター・テープの劣化も問題です。

現在では、マスタリング技術が向上し、「音質」が大幅に改善されていますが、「その時代の音楽は、その時代の音で聴く」のがやはり一番、自然なのではないでしょうか。

(2003/2/7)

(2003/2/7)

(2003/2/7)

(2003/2/7)