SOMETHING WARM / OSCAR PETERSON

VERVE V6−8681

OSCER PETERSON(p) RAY BROWN(b) ED THIGPEN(ds)

1962

仕事の環境が変わったお陰で、ここ十日間ほど、ジャズを聴く時間が無く、久しぶりに聴きました。こうした場合、ちょっとリラックスできるものが良いが、それでも少しはピリッとした所が欲しい。選んだレコードはピーターソンの本作。僕だって、ピーターソンを聴きますょ。

本作は、かってコルトレーン、シェップ、ドルフィー、テイラー等、つわもの達がしのぎを削っていた‘しゃんくれーる’で、その場に居合わせた「聞き耳の猛者達」を唸らせた一枚である。普段は滅多にかかることの無い?ピーターソンだが、本作は67年にリリース(アメリカ)され、わが国で、海外盤の新譜として紹介されたばかりであった。

あの有名な“THE TRIO”(8420)と同じシカゴの「ロンドン・ハウス」で一年後、ライヴ・レコーディングされたものである。本作のピーターソンは感情過多に陥らず、やや押さえ気味にpを弾いており、それがイイ結果をもたらしている。

お馴染みの曲が並んでいるが、聴きものはやはり‘I Remember Cliford’であろう。

同曲の「隠れ名演」である。モーガン、モンテローズなどホーン奏者のバージョンが有名であるが、ピアノ・トリオでは意外に少ない。バラード風で入り、ミディアム、そして、アップ・テンポと徐々にシフト・アップさせ、10分近い長尺ながら、曲想を決して崩さないプレイが見事である。

ピーターソンとクリフォードの間には恐らく、個人的な関係は無かったはず?だが、一素材としてピーターソン流に名解釈するあたり、あの粟村氏が「超一流の大衆作家」と称する所以であろう。

‘I Remember Cliford’に続く‘Autumn Leaves’もなかなか小粋。

数あるピーターソンの作品のなかで、本作は地味な存在だが、演奏レベルは高いと思います。

なお、同日の姉妹盤として“PUT ON A HAPPY FACE”(8660)があります。

(3/13/’05)

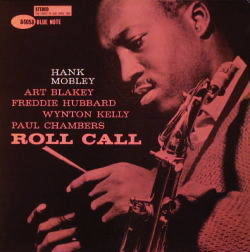

BLUE NOTE BST 84058

FREDDIE HUBBARD (tp) HANK MOBLEY (ts) WYNTON KELLY (p)

PAUL CHAMBERS (b) ART BLEKEY (ds)

1960

ジャズを聴き始めて最初に買ったレコードがコレ。でもモブレーのリ−ダー作で買ったワケではない。それどころか、モブレーの名すら知らない超初心者の時にである。

狙いはtpのハバード。‘BLUE SPIRITS’で一聴惚れした僕は、夏休みにバイトしたお金を持って地元のヤマハのレコード売場で出かけた。

初めてジャズ・コーナーを覗いてみたところ、マイルスとかロリンズなどの名入りの仕切り板は有っても、ハバードの仕切り板がなく、手当たり次第、探したがハバードのリーダー・アルバムは一枚も無かった。仕方なく、サイドマンとして参加しているものに方向転換し、最初に見つけた盤が本作である。ブレイキーはともかくケリー、チェンバースも知らなかったのだ。(大汗)

意気込んで出掛けたのに、本意を達せず些か拍子抜けの感がしたが、それでもハバードが聴けると思えば、それで充分であった。

英文ライナーノーツを読むと、モブレーは「ずっとUnderrated(過小評価)されている」と書かれている。また、駆け出しのハバードでさえ「Underrated」と訴えているほどである。まぁ、それも致し方ないことなのだろう。50年代中〜後期はロリンズ、そしてこの頃といえばコルトレーンといった巨人の存在があまりにも大きく、極端な言い方をすれば、その他は「十羽一絡げ」だったのかもしれない。

しかし、少なくとも本作を聴くと、モブレーが「第三の男」と印象付けるに充分な快演盤である。

この年の初め、モブレーは名作と誉れの高い‘SOUL STAITION’を吹き込んでおり、今度は、同じメンバーに当時、日の出の勢いであったハバードをぶつけたライオンの大きな狙いは、この「過小評価」の払拭ではなかったのだろか。そのために、50年代ハード・バップの手垢の付いていないハバードを相棒に選び、モブレーの新しい側面を引き出そうとしたのだろう。しかもライオンは本作の録音に当り、かなり用意周到な準備をしていたと思われるフシがある。

丁度、一週間前の11月6日、モブレーはハバードのリーダー作‘GOIN´UP’(4056)に参加したばかりで、本作(ROLL CALL)にモブレーのオリジナルが5曲も演奏されていることから推測すると、かなり以前から計画されていたセッションだったのだろう。ある意味で、‘GOIN´UP ’(4056)での初顔合わせは、本作の「予行演習」も兼ねていたとでも言えるのではないか。また、通常、一枚のアルバムは25、6テイクで済ませるところ、35テイクを費やしているのも興味深い。それに、リズム・セクションも当時、最高のメンツからして、ライオンの本作への思い入れの深さが窺われる。

さて、中身はどうかと言えば、今更、触れるまでも無く、極上の「60年新型ハード・バップ」が聴かれる。キー・マンは勿論、ハバードである。tp本来の魅力を出し惜しみすることなく、ストレートに発散するプレイは、40数年経った現在でも、些かもその輝きを失っていない。中でもB-1の“A

Baptist Beat”での堂々としかも独創的なソロなど本格的にレコード・デビューして僅か5ヵ月の新人とは、とても信じられない。

また、当時としては珍しいハバードの「ミュート」が1曲聴かれる。ライオンの読み通り、ハバードに触発されたモブレーも「第三の男」に相応しい生気漲るソロを展開している。また、ケリーのpも絶好調だし、チェンバース、ブレイキーも文句なしである。

ハバード、モブレーの2管フロントの予想以上?の出来の良さに気を良くしたのだろうか、ライオンは1ヶ月後の12月11日に、今度はK・ドリューをリーダーに‘UNDERCURRENT’(4059)を録音する。これも、また、凄い。

ps ‘BLUE HOUR / S・TURRENTINE WITH THE THREE SOUNDS’(4057)を挟んで、‘GOIN´ UP’(4056)、本作(4058)、‘UNDERCURRENT’(4059)の「60年新型ハード・バップ 3部作」は、50年(代)型ハード・バップ作品とは、明らかに一線を画している。

(4/29/‘05)

TIME 70010

SONNY CLARK (p) GEORGE DUVIVTER (b) MAX ROACH (ds)

1960

1st cover

2nd cover

わが国におけるクラークの人気は半端ではない。否、尋常ならざる人気である。だが、自分のレコード棚を見ると、クラークのLPの占める割合は、リーダー作に限って言えば、決してその人気に比例したものではなく、極めて小さい。

ご承知の通り、クラークのリーダー作は正規にリリースされたものは、僅かに計5枚(BN・4枚、TIME・1枚、本作)。後年、発掘されたBNの未発表物・4枚を入れても9枚に過ぎない。それなのに、半世紀近い現在でも絶大なる支持を受け続けている理由は何なのだろう。マイルス、ロリンズ、コルトレーン、エヴァンス・・・・等、その時代を切り開いてきた所謂「一流」ならともかく、客観的に見れば一介のジャズ・ピアニストに過ぎぬクラークが何故?なのか。

“COOL STRUTTIN’”が有るから、その通り。また「あの憂いを含んだブルージーなタッチとほんのりと香るファンキーなフレージングさ」も当り。間違ってはいない。

しかし、それだけで半世紀近くもその人気が持続するものだろうか。ちょっと疑問である。しかも、この現象はわが国に限って有って、本国、アメリカにはない。むしろ無視・無名に近く、2nd COVERがそうした状況(クラークのリーダー作となっていない)を如実に表している。ザックリ言えば「国民性、文化の違い」と言えるけれど、あまりにも漠然としている。

解り易く言うと、わが国のクラークの人気の秘密は「敗者の美学」にあるのではないでしょうか? アメリカ(人)には「勝者の美学」はあっても「敗者の美学」という概念は存在しないだろう(僕の独断と偏見かもしれませんが)。

さて、この作品は、僕にとって思い出の多い一作。まず、クラークのリーダー作で初めて買ったレコードがコレ。ペラジャケの日本盤だが、当時、日米、共に廃盤状態でしたが運良く手に入れることができた。今では信じられないが、例の「幻の名盤読本」(74年)に本作が選出されている。

その後、直ぐ2nd COVER(輸入盤)を手に入れたが、実は僕はこちらがオリジナル・カヴァと勘違いした。今だから笑えるが、輸入盤は全てオリジナルと信じていましたから(大汗)。ましてや当時、学生身分でオリジナル、再発なんて考えも及びませんでしたから。まぁ、無知と言った方が的確だろう。

そこで同じ作品を2枚も持つより、違うレコードを買う軍資金にしようと考え、SJ誌の「レコード売買コーナー」にペラ・ジャケの日本盤を出品してみた。社会人になる直前の話。SJ誌の発刊日の翌日の昼頃、家でゴロゴロしていると、母が「お客さんがいらっしゃったよ」と言うので、怪訝な思いで玄関に出てみると、30代のスーツを着た男の人が立っており、「SJ誌を見ました。ソニー・クラークのレコードを譲っていただけませんか?」と頭を下げながら言うではないか。僕はてっきり葉書で問合せがあるものとばかり思っていたので、ビックリした。断る理由など有るわけがないので即座にOKを出した。

帰り際、その男の人は、レコードを小脇に抱えながら、青二才の僕に何度も頭を下げながら去っていった。今でもその後姿をハッキリ憶えている。ずっと探していたのだろう。背中がそう語っていた。

僕が2nd カヴァの輸入盤をオリジナルと勘違いした理由がもう一つある。「音」だ。それまでジャズ喫茶で聴いていたBNのクラークの「音」と全く違っていた。一音一音のピアノの「音」ばかりではなく、タッチそのものからフレージングまで、まるで別人のように聴こえた。

まだ、本作を聴いていない方が、いきなり聴かされたならば、恐らく高い確率であのクラークと同一人物とは思わないだろう。

チョット重心が上がった腰高ながら、クリーンでしかもブライトな「響き」をもったこの「音」は、少なくとも僕に「オリジナル」と錯覚させるに充分な「音」であったのだ。また、この2nd

カヴァのクラークは「音際」が強い。クラークが一音たりとも疎かにしないタイプのピアニストであることを見事に証明している。

レーベルの録音の違いによって、ミュージシャンにこれほどまでに違う印象を受ける例を僕は他に知らない。

本作は、およそクラークがヘビーなヘロイン中毒者とは考えられぬほど、自信と気迫に満ち、気品までも具えた演奏である。BNのトリオ盤がスタンダードを取り入れているに対し、全てクラークのオリジナルで構成されているのも興味深く、しかも魅力的な曲ばかりです。曲作りも上手い。

その中でも、ラスト・ナンバー‘Sonia’は最高! パウエルゆずりのセンス抜群のルパートから一転してイマジネイティブなソロをスインギーに繰り広げるクラーク、お見事!・・・・・・・「下町のヒーロー」が放った乾坤一擲、正真正銘の傑作。

ps ‘Sonia’のイントロを聴く度に、思い出すのが、パウエルの‘STRICTLY’(RCA)の中の‘I COVER THE WATERFRONT’(波止場にたたずみ)の短くもさり気なさに天才を偲ばせるイントロ。世評は芳しくないけれど、この‘STRICTLY’(RCA)は僕の愛聴盤の一枚です。

TIME S 2101

(10/6/‘05)