(2003/8/22)

UNDER PARIS SKIES / FREDDIE REDD

FUTURA SWING 03

FREDDIE REDD (p) DIDIER LEVALLET (b) DIDIER CARLIER (ds)

1971

マイナーなピアニストであるレッドが渡欧中に吹き込んだ本作は、フランス盤にしては、

意外によく知られている。60年代から70年代にかけて、本国のジャズ・シーンに失望?してヨーロッパに渡ったミュージシャンは少なくないが、レッドもその一人。

‘コネクション’で一時、評判を獲得したものの、その後、作曲家としてまたピアニストとしても活躍の場が充分に得られなかったレッドが新天地を求めたのも自然の成行きだったのではないでしょうか。

72年頃、本作が輸入盤として紹介された時、珍しさで購入したが、最初のイントロも聴いただけでいっぺんに好きになり、当時は、こうしたオーソドックスなピアノ・トリオがあまり無かったこともあって、大袈裟に言えば、毎日毎晩、聴いていた記憶があります。

レッドは住んだり、旅行したりした土地に因んだ作曲、演奏が得意とみえて、以前にも‘SANFRANCISCO SUITE’、‘IN SWEDEN’といった詩情溢れる名作を残しているが、ここでも全曲、オリジナルで構成され、セーヌ川の流れを連想させるようなゆったりとした曲調の中、独特のブルース・フィーリングも織り交ぜながら‘愛’を朴訥と、時には切々と弾き込んでいきます。しかも、少しの安っぽさも感じさせないのもレッドの実力のなせる技でしょう。

かってパリに住んだことのあるパウエルに捧げた‘To Bud With Love’やbとのデュオ‘You’でみせる格調の高い演奏は能弁ではないが他のバップ・ピアニストとは一味も二味も違う独自の境地を切り開いています。‘You’は安物プレイヤーでよほど何度も聴いたとみえたミゾが劣化してpの「音」が歪んでしまいました。

レッドのピアノ・プレイのもう一つの魅力は、アドリブしながら同時に即興で作曲でもしているかのようにも聴こえ、ありきたりのソロにならない点ではないでしょうか。

じっくりとピアノ・トリオを楽しみたいジャズファンには、堪らない一作です。

ps CDショップを覗いていたら、本作のCDが輸入盤で出ていたので購入しました。「音」は全体にアナログに比べやや平面的に感じますが、ベースの出方はさすがにCDの方が一枚も二枚も上手です(但し、僕のシステムでは)。

RCA VICTOR LSP 2533

CHARLIE MINGUS (b) JIMMY KNEPPER (tb) CURTIS PORTER (as)

CLARENCE SHAW (tp) BILL TRIGLIA (p) DANNY RICHMOND (ds)

FRANKIE DUNLOP (per) YSABEL MOREL (castinets)

LONNIE ELDER (voices)

1957

その昔、オリジナル盤に無知だった頃、、輸入盤は全てオリジナル盤だと思い込んでいた時があった。確かに国内盤より輸入盤の方がメリハリがあってエネルギッシュな「音」がしていて、聞く所によるとビニールの材質の違いからくるそうだ。当時、RCA盤と言えば、地がオレンジで「RCA」の文字ロゴだけのペラペラ盤ばかり持っていた。

何かの機会にラベルにワンチャン・ロゴマークのが入ったRCA盤を知ったが、まだ、それがオリジナルとは気が付かず、あるレコード・セールのエサ箱で本盤のラベルを見たところ、それだった。家に帰ってじっくり見てみると光沢のある黒地に「RCA VIVTOR」とワンチャン・ロゴがくっきり浮かび上がった格調あるラベルと心持ちずっしりした感触がなんとも言えなかった。「音」もリッチでステレオ感もナチュラルで、オレンジ盤との違いを実感した。しかし、後になって気が付いたんですが、本盤は多分、否、間違いなく2ndプレスと思います。この時期のオリジナル盤にあるはずの「ミゾ」がありません。

さて、本作はミンガスが「これは、オレのベスト作」と言い続けながら、ワケあって5年間もオクラにされた作品。邦題は「メキシコの思い出」。愛妻を亡くした心のキズを癒しに出た旅をモチーフにした、と言われる異色作である。

ミンガスとそのグループの演奏は楽団というよりまるで劇団を聴いているようで個性的だ。本作でもありきたりのソロ構成ではなく、役者が次々に登場するストーリー性が随所に窺われミンガス魂がプンプンしている。その役者も一癖も二癖もあり、モブレーの「BN1568」で唾が飛んできそうとも言われるC・ポーターのasがここでも異彩を放っている。この「劇団」の味に嵌ると他のジャズが薄味に聴こえ、なかなか抜け出せなくなる。そしていつもながら感心することはミンガスが「メロディ」を一番大事にしている点だ。それがミンガスの音楽性の高さの裏返しとも言えるのではないでしょうか。

「オレのベスト作」と5年間も言い続けた理由はミンガス流「亡き妻への愛」のメッセージだったのだろうか?外見、発言等のイメージとは異なり、根は優しい男なんだろう。

ps 57年に録音、そして5年後の62年にリマスタリングされリリースされている。あまり詳しく知らないが57年(7、8月)に既にこんなに完成されたステレオ録音がされていたのですね。それともリマスタリングの技術が優れていたのでしょうか。2プレス盤でも「いい音」です。

ただ、本作は予めテープ編集を念頭に置いて録音されたようで、ソロ構成が非常に上手く仕上がっています。

(2004/3/16)

(2004/4/28)

IMPULSE AS 40

JOHN COLTRANE (ts) McCOY TYNER (p) JIMMY GARRISON (b)

ELVIN JONES (ds) JOHNNY HARTMAN (vo)

1963

あの頃、「しぁんくれーる」は京都ジャズ喫茶のシンボルと同時にダンモを聴く学生・若者にとつてメッカのような存在であった。いつもエアメールで届く最新盤やハードなモダン・ジャズが流れていた。そんなある時、突然本作がかかった。店の雰囲気が一変、それまでの緊張から開放されたのか、一斉にタバコや飲物に手が伸びていく。ハートマンのベルベット・トーンが紫煙と絡まって部屋の隅々まで滲み渡っていくのがまるで手に取るように判る。素晴らしい、と素直に思った。

夏休みなどに帰郷するといつも顔を出していたのが、地元では名物「おふくろさん」で知られたジャズ喫茶「MJ」。大きなバー・カウンターが有り、僕の定位置は一番右端。すぐ顔見知りになり、話相手になった。ある日、本作をリクエストすると、「お前さんみたいな青二才にこれが判るのかねぇ?」と言わんばかりの顔をしながら棚を探し始めた。

マッコイのピアノのイントロの後、ハートマンの‘They Say That Falling In Love Is Wonderful’のワンフレーズ(タイトルと敢えて異なる)を聴いただけで本作の全てが判るというもの。その時、おふくろさんは続けてB面もかけてくれた。ラストの‘Autumn

Serenade’ではルンバのリズムに乗って歌わないテナーと揶揄されるコルトレーンがあの三連符を使って情感豊かに歌ってくれる。身も心も・・・・・・、文句ナシの名演・名盤です。コルトレーンとハートマンを同等というより、ハートマンに比重を置いたB・シールの手腕が光る。

ps 昔は本作と‘BALLADS’をヴァン・ゲルダー盤で持っていたが、今、手元に残っているいるのは本作。理由はハッキリしている。

(2004/6/9)

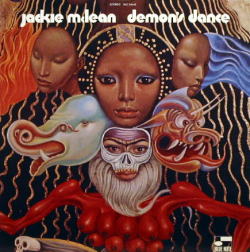

時代を反映したこのおどろおどろしいサイケデリック・ジャケットには、ちょっと驚いたが、エアーメールで届いたばかりで、ファクトリー・シールドされたのままの新譜をヤマハの試聴室(当時はちゃんとこうした設備があった)で聴かせて貰った。新譜と言っても何故か、2年程「お蔵」にされ、マクリーンが第一線から退いていた時期にリリースされたレコード。30年以上も前、確か、70年?頃の話である。

その時、後年、大人気になった“Sweet Love Of Mine”が一番印象に残ったが、関心はやはり、ふたりのフレッシュな若者の存在。特にディジョネットは録音当時、人気グループ、C・ロイド・カルテットの新進ドラマーとして注目され、その後、マイルス・グループにも入り、話題の一人であった。ショーもH・シルバーのグループで名を挙げ、将来を期待されていた頃である。

本作は“Sweet Love Of Mine”一発のようなイメージがあまりにも強いが、聴き所は他にも少なくない。例えば、トップの“Demon’s

Dance”でのディジョネットが積極果敢に送り出す独特のリズムをバックに、ノリの良いマクリーンのソロや、それを受けた直後のショーのしなやかにして鮮やかなワン・フレーズなんか、それまでのハード・バップ・トランペッターとは明らかに違う感性にゾクっとする。また、スリリングな“Boo Ann’s Grand”も“Sweet

Love Of Mine”と甲乙付け難く、なかなかの聴きものである。それに、全編、ディジョネットの襲い掛かるようなダイナミックなドラミングが冴える。

さて、もう一つ、思い出がある。当時、ある化粧品会社がスポンサーで、ナベサダがホストを務めていたジャズ番組(深夜ラジオ)があった。ある夜、ゲストにヒノテルと、ちょうどアメリカから帰国したばかりの名の知れたベース奏者が呼ばれ、一緒に演奏することになった。そのベース奏者のオリジナルと言う“Untitle(アンタイトル)”から始まったが、これが、なんとビックリ、“Sweet

Love Of Mine”ではないか。完全なパクリである。“Untitle(アンタイトル)”とは、いかにも見え透いた盗作である。「なめたら、あかんぜよ」と怒りさえ覚えた。

威張るつもりはないが、“Sweet Love Of Mine”は未だ殆んど知られていない時なので、彼らは安易に考えたのだろうが、20歳、そこそこの若者には許せなかった。それ以来、日本のジャズ、ジャズメンの演奏は聴かなくなった。今でも、そうである。

話を戻すと、本作は激動の時代、自ら新しいジャズに身を投じ、走り続けたマクリーンの最後の「センチメンタル・ジャーニー」として、燃え尽きるかのご如く、一際輝きを放っている。それだけに、「名盤」と言うより、本作を愛するファンは多い。

(2004/12/4)

BLUE NOTE BST 8435

WOODY SHAW (tp flh) JACKIE McLEAN (as) LaMONT JOHNSON (p)

SCOTT HOLT (b) JACK DeJOHNETTE(ds)

1967