幻の名盤 vol.6

CORAL CRL 57171

AL COHN(ts cl) ZOOT SIMS(ts cl) MOSE ALLISON(p) TEDDY KOTICK(b)

NICK STABULAS(ds)

1957

この手のJAZZを賞味出来るようになるまでに20数年掛かった。だが、自分の耳が「進歩、進化」したからだとは、何故か思わない。むしろ「退化」したからではないか、とさえ思う。

「退化」では語弊があれば、今、流行語?の「エージング」(老化)か。そう大差はない。昔、血気盛んな時期、この演奏に興味も無かったし、許し難い感情までも禁じえなかったほどである。あの頃(60年代後半)、僕達、ビギナー、否、失礼、僕は貧弱な耳ながら、「明日」を感じさせてくれるレコードを貪り聴いていた。だが、本作には「それ」が無かった。有ったのは、31、2才にして、tsを軽妙にして、ただスインギーに鳴らす二人のおっさんだった。

本作は数ある「AL & ZOOT」ものの中で、演奏内容、ジャケット、レーベルの魅力、録音等、総合点では、ダントツの一枚である。もう少し詳しく言うと、アル・コーンのクインテットにズートがゲストに入った形なので、一丁上がりのセッション仕上げとは根底から異なり、この辺りが人気の秘密であろう。8曲中、5曲がコーンのオリジナルで占められている。また、リズム・セクションがしっかりしており、特にアリソンのpがコーン、シムスと同じくオン状態で録音され、地味ながら、なかなかオツなのだ。

アリソンのpが演奏全体をレベル・アップさせている意外な「隠し味」になっている。

結局、何を言いたいのか、と言うと、ジャズを聴き始めて日の浅いファンは、評判が良いからといってあまり急いで、本作を聴かない方がいいかもしれない。

一気に耳の「エージング」が進んでも知りませんぞ。

(2005/3/1)

PRESTIGE LP 7080

DONALD BYRD (tp) PHILL WOODS(as) AL HAIG (p) TEDDY KOTICK (b)

CHARLIE PERSIP (ds)

1956

‘YOUNG BLOODS’とは、言うまでもなくアルバム・カヴァにも記載されている当時25才のウッズ、24歳のバードのことで、一応、双頭セッションの形を採っている。しかし、「幻の名盤読本」では、ウッズの項でリスト・アップされている。聴いてみると納得がいく。勿論、バードだって上り坂の若々しいtpで好演している。だが、それ以上に、いつもよりも黒っぽくエモーショナルなウッズのアルトが鳴り響いているからだ。

この頃のウツズと言えば‘WOODLORE’や‘WARM WOODS’、‘WITH QUILL’が人気を博しているが、骨っぽさでは本作のほうが一枚も二枚も、上である。

それにしても、68年、‘ALIVE AND WELL IN PARIS’で劇的な復活を遂げるまで、正に「不遇」の一言。50年代のウッズの作品(61年の一作を含め)は早々と廃盤化され、ごく最近、書棚を整理した際、見つけたシュワンのカタログ・1969年8月号を見ると、66年にインパルスに吹き込んだキワモノ?‘GREEK

COOKING’が僅かに一枚、残っているだけである。

一方、バードは、と言うとなんと20枚も載っている。この差は何なのだ。バードがその大半をBNに吹き込んだのも幸いだったが、白人と黒人の違いなのだろうか?

因みに、マクリーンは18作、ペッパーは6作、アダレー17作、コニッツ3枚がカタログに載っている。60年代初〜中期、ウッズの置かれた立場が手に取るように判る。

不遇時代にウッズもウエスト・コーストに避難し、コンテンポラリーにでも録音しておれば、状況は変わっていたかもしれない。しかし、ウッズは、頑なにニューヨークに留まり、パーカーの未亡人、チャンと再婚するぐらい根っからのパーカー信奉者だ。本作でも‘House

Of Chan’を作曲、演奏までしている。見上げた男である。

最近、ある人にこんな事を教わった。「人に好かれるには、隙を見せることが必要だ」と。隙だらけは論外だが、隙が有ればこそ、他人が入り込む余地が生ずるワケだ。この点、ウッズは、マクリーン、ペッパー、アダレーと比べると、一般的な人気の面で一歩譲っているのも、同じ理由かもしれない。つまり、コニッツ同様、隙が少ないのだ。

ただ、人気と存在価値の大きさは必ずしも正比例しないのも、周知の通りである。

今となっては、パップの申し子ともいえるヘイグの貴重なピアノ・イントロから始まる一曲目のパーカー作‘Dewey Square’を聴いた途端、

心地良いハード・バップに酔い痴れるのは僕だけではないのでは。

些かインパクトに欠けるアルバム・カヴァで随分、損をして知名度は低いが、中身は一級品である。

(2005/5/20)

ROOST LP 2229

GENE QUILL (as) JIMMY CLEVELAND (tb) FRANK REHAK (tb) JIM DAHL (tb)

HANK JONES, NATPIERCE (p) WHITEY MITCHELL (b) CHARLIE PERSHIP (ds)

1598

もう一人のマクリーン、ことジェンキンス同様に、もう一人のウッズ、本作のリーダー、クイルも大した名声、人気を得ることなくジャズ・シーンの表舞台から僅かな間に消えていった。しかし、両者ともにディープなジャズ・ファンから根強い人気を保つており、こうした作品が残っている事は大変、有り難い。

クイルはウッズと一時期(56〜57年)、双頭コンボを組み秀作を録音しているが、それらの作品から二人のその後の境遇を推測することは困難なほど力量差は感じられない。まぁ、ウッズにしても、‘ALIVE

AND WELL IN PARIS’(68年)で復活するまでは、一時、不遇のどん底に落ち込んでいたが。

ただ、両者の一つの特徴でもあるエモーショナルな歌い方を比較してみると、ウッズの訴えてくような鳴らし方に対し、クイルはややエキセントリックにも聴こえる。この辺りが表現の巾に影響しているようだ。

反面、この「一途さ」がクイルの魅力と言っていいだろう。

本作は、クイルが残した数少ない作品中、厳密な意味で、One & Onlyなリーダー作。しかも、フロントに3トロンボーンを配した異色作。これが、なかなかイイのである。A面は三ッ星半ぐらいの出来だが、B面は五ッ星を大盤振る舞いしたくなるほどの出来映え。3曲とも5〜6分台と短からず長からず、本作の美味しさが凝縮されている。つまり、asプラス3tbの分厚いアンサンブルとダイナミックなアレンジの中、次々と各人のスインギーでご機嫌なソロが繰る出されるのだ。トップの‘Look

Ma No Hands’のなんと心地良い事か。こちらの気分までウキウキしてくるではないか。‘Little

Beaver’ではクイルの迸る「一途」なasが炸裂する。

ラストのエリントン・ナンバー‘In A Mellowtone’での先発クイルのコントロールの利いたソロは本作中一番の出来。また、asと3tbとのフォーバースも聴きもの。

3人のtbでは、やはり、クリーブランドが一頭、抜きん出た存在で抜群のテクニックに支えられ、奔放なソロを展開する。レハークはtb本来の魅力を発揮、悠然とレンジを広く使うフレージングはなかなか味わい深いものを秘めている。残るダールは二人に比べ、力量は劣るものの幾分低域を多く使い、アーシーぽさを出している。この3人の違いはハッキリ解るので、漫然と聴き流しては勿体ない。きちんと聴き分けることが肝要(裏ジャケットにソロ順が表記されている)。余計な事かもしれないが聴き方の訓練にも役立つ。

本作は少なくとも、B面に関して言えば、「幻の名盤」の名に恥じない内容と思う(チョット贔屓目ですが)。

最後に、このクイルがもう2、3枚、きちんとした形のリーダー・アルバムに恵まれていたならば、この人の人生、評価も大きく変わっていただろ。惜しい。

(2005.12.4)

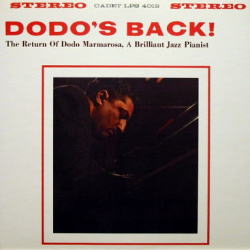

ARGO LPS 4012

DODO MARMAROSA (p) RICHARD EVANS (b) MARSHALL THOMPSON (ds)

1961

人気のピアノ・トリオ盤、しかもマーマローサが残した30cmLP、唯一のリーダー・アルバム。カムバックものでは同じビ・バップ時代からの白人ピアニスト、ヘイグの‘INVITATION’と人気の点では双璧ではないでしょうか。録音は10年以上の開きはあるけれども。まぁ、中には‘TODAY’と仰る方もいるやもしれませんが。

この作品、「幻の名盤読本」でその存在を知った頃は、ホーンものが好きであまり触手が伸びず放置していましたが、暫くしてエサ箱で見つけた国内盤(レーベルはCADETに変わっている)。慌ててオリちゃんを捜し始めたけれど、時、既に遅し。カット盤、穴あき盤、ジャケットの擦れキズが多く、まともなLPは随分値が張っていて今日までズルズルときてしまった。縁がなかったのでしょう。

副題の‘Returnn’、‘Brilliant’という2文字がズバリこの作品の全てを言い表している。

さて、1曲目のマーマローサのオリジナル、‘Mellow Mood’、イヤー、いいですね。円熟した雰囲気」って、ひょっとして「アーゴ/カデット」レーベルのアルバム制作上、一つのキャラクターかもしれない。例えば、僕の愛聴盤‘DEBUT IN BLUES’もそんな雰囲気が漂っている。

2曲目は本作の人気を不動のものとしている‘Cottage For Sale’。僕はこの演奏を聴くといつも永ちゃんの「バーボン人生」を思い出す。「この手を〜反すと〜、オレの人生〜が・・・・・・・」と人生の浮き沈みを絶妙な歌詞と節回しで唄うこの歌が大好き。「売り物のコテージ」にもいろんな思い出が詰まっていたと同様、一音一音まるで「昔日の思い出」を噛み締めるように弾くマーマローサのピアノに心が揺れる。特に、ソロが始まって間もなく、マーマローサのpがチョット溜めを作った瞬間、右チャンネルからすかさずエヴァンスのbがツン・ツゥ・ツゥ・・ツゥと反応するあたり、ググッときます。

また大海原を連想させるダイナミックな‘On Green Dolphin Street’も聴きもの。

だが、マーマローサの素晴らしさをダイレクトに伝えているのは実はレコードで言う所のB面の5曲。とりわけ2曲目の‘I

Thought About You’からの4曲に彼の真骨頂が凝縮されている。5分29秒と本作中、最も長い‘I

Thought About You’では、さらっと、弾いているにもかかわらず極上のロマンティシズムを甘さに流されず見事に描きだしている。このあたり、並みのバップ・ピアニストとは格の違いを見せ付けている。

さぁ、ここからが本作のハイライト、‘Me And My Shadow’、‘Tracy's Blues’です。前者ではユーモラスなテーマの後、イマジネイティブなソロをミディアム・テンポに乗せて弾き続けるマーマローサに感動すら覚える。‘Tracy's

Blues’では白人とは思えぬ熱いブルース・フィーリングが圧巻。イヤー恐れ入りました。トリを務める‘You

Call It Madness’での流れるような曲調のなか、内省的なプレイに彼の本領が浮き彫りにされている。

本作はA面の1、2曲の人気は兎も角、少なくともB面に関しては「伝説のピアニスト、マーマローサ」が残した「幻の名盤」としての価値は十分にあると思います。テクニックではパウエルの全盛期にも匹敵するほどと言われたマーマローサもヤク?、アルコール?によってその才能を開花させることなく、消えていった。誠に惜しい!

なお、「ダイヤル」レコードに吹き込まれたマーマローサの絶頂期を捉えた貴重なトリオ演奏が収録されたレコードはこちらです。

(2006.5.26)