DODO’S DANCE / DODO MARMAROSA

SPOTLITE SPJ 128

DODO MARMAROSA (p) HARRRY BABASIN (cello) JACKIE MILLS (ds)

1947

DODO MARMAROSA (p) 1946、 1947

ジャズ・レコード・コレクターの垂涎の的、「ダイヤル」レコードに吹き込まれたマーマローサの貴重なトリオ演奏が本作。ダイヤル・レコード原盤のコレクターとして著名なT・ウイリアムスがオーナーである英国の「スポットライト」レーベルから、「THE DIAL MASTERS SERIES」の一枚として、75年に復刻されたものである。

マーマローサと言えば「Dodo's Back」が一般的に良く知られており、「幻の名盤読本」(74年)で紹介されるやいなや、一気に知名度が上がり、翌、75年国内盤が再発されて以来、ビショップの「Speak Low」と幻のピアノ・トリオの人気を二分してきました。

僕も、ずっと愛聴しているが、「幻の名盤読本」の‘ややピリッとしない点が惜しい’とのコメントが、当時、どうしても腑に落ちませんでした。しかし、本作を聴くと、その意味が納得できます。若さから来るだけではない輝き、というか精気が溢れているのです。例えば‘Cosmo Street’の気高く、凛としたプレイなんかを聴くと、やはり、47年頃が彼の短いピークだったことには違いないようです。

このレコードは、トリオ演奏で5曲のオリジナル・5takesとオルタネイト・6takesを片面ずつに分けられ、ソロ演奏を2曲ずつ両面に配しています。但し、オリジナルの10inch盤(200シリーズ、No.208)?では、どうなって、どういう配列になっているか、残念ながら、知りません(見たこともありません)。

ps リラックスしたなかにも哀愁感あふれる「Dodo's Back」も素晴らしいが、本作の22才、マーマローサの蒼きビバップ、聴きものです。

(5/30)

CBS CS 9067

CHARLES LLOYD (ts fl) DON FRIEDMAN (p) EDDIE KHAN (b)

RICHARD DAVIS (b)* ROY HAYNES (ds) J・C MOSES (ds)*

1964

ロイドのECM時代、アトランティク時代について語られることはあっても、CBS時代の作品について語られる事、はあまりない。この彼の初リーダー作は、後年、大ヒットとなる‘Forest Flower’をはじめ、アカデミー賞受賞の‘Days Of Wine And Roses’を除き、全て彼のオリジナルで占め、稀有の作曲力を改めて披露している。

ロイドのインプロヴァイザーとしての評価は、当時、あまりにもコルトレーンに似ている、と芳しくなかったが、注意深く聴いてみると、その風貌に似て、力強く、豊かな想像力のなかに思索的でメロディアスな側面が感じとられるます。例えば、メンフィスの学校時代からの親友であった故・ブッカー・リトルに捧げられた‘Little Peace’で聴かれるフルート・ソロは、淡々と吹いているようで、リトルへの哀惜が溢れんばかり満ちていて聴きものですし、‘Days Of Wine And Roses’でのtsも、コルトレーンほど甘くなくリリカルに鳴っています。

なお、メンバーに、新進のピアニスト、D・フリードマンが参加して、本作をより魅力のあるものにしている。これといった目玉はないものの、聴き終った後、不思議に耳に残る秀作です。因みにD・B誌では、四ッ星でした。

ps この後、CBSに「of course/of course」を吹き込んでいる。こちらも、G・ザボ(g)、R・カーター(b)、A・ウィリアムズ(ds)と魅力あるメンバーです。

(2003/6/6)

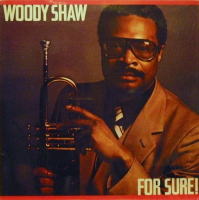

CBS COLUMBIA FC 36383

WOODY SHAW (tp) LARRY WILLIS (p) STAFFORD JAMES (b)

VICTOR LEWIS (ds)

* CURTIS FULLER、STEVE TURRE (tb) JAMES SPAULDING、GARY BARTZ (as)

CARTER JEFFERSON (ts) JUDI SINGH (vo) NANA YASCONCELOS (per)

* STRINGS

長い下積みの末、77年、ついにSHAWはメジャー・レーベル、CBSと契約を交わした。あの、モンクでさえ、CBSとの契約が成立した際、小躍りして喜んだと言う。勿論、メジャーが総て良いとは思いませんが、ショーの短い生涯の中で、81年まで、5枚のリーダー作を吹き込んだCBS時代こそ最高のパフォーマンスを記録した時代だったのではないでしょうか。

その中で最も異色なのは、4作目の本作。これまでのショーのtpはハバード同様、グループ全体のサウンドよりも、己のインプロヴァイスに重きを置いていたが、ここでは、さすがに、音楽の幅の広さを打ち出している。一流のゲスト(*)を加えたコンボから、ボーカル、ストリングスを加えた演奏で、ショーのtpの全貌が初めて描かれている。しかも、それぞれの完成度も高い。

さすがメジャー・レーベル、口も金も出すが、手を入れ時間も掛けますね。コンボ・スタイルではややもするとストイックにtpを鳴らし勝ちですが、しなやかで、スケールの大きい本作のSHAWのペットは他の作品ではなかなか聴けません。それに、本アルバムのSHAWに「華」まで感じます。

「FOR SURE!」のタイトルは伊達に付いているわけではありません。

SHAWの「隠れ名盤」として僕のイチオシです。

1979〜1980

ps このジャケットのショーを見ると泣けてくる。メジャー・レーベルらしく、仕立ての良さそうな立派なスーツを着た姿だが、まだ板に付いていない所が、どこか、もの悲しい。でも中身は立派!! !です。

(2003/6/10)

IMPROVISED MEDITATIONS & EXCURSIONS / JOHN LEWIS

ATLANTIC SD 1313

JOHN LEWIS (p) PERCY HEATH、 GEORGE DUVIVIER (b)

CONNIE KAY (ds)

1959

MJQを離れたJ・LEWISのpを語る時、同じアトランティクに吹き込まれた「THE JOHN LEWIS PIANO」がよく引用されますが、俗人の僕には高尚というか、敷居が高過ぎます。

その点、本作はタイトル通り、チョット、小粋に即興を楽しんでみました(?)、と言うルイスの素顔が凝縮されており、聴きやすい。とは言うももの、聴けば聴くほどに、そのシンプルな中に垣間見えるルイスの洗練されたプレイはユーモアと有機的に絡み合い、独自の世界を切り開いています。

何方が言われた「黒い知性」とは、ホント、上手な言い表し方と思います。ルイスの場合、「ユーモア」というより「エスプリ」といった表現の方が正しいですね。

例えば、トップの‘Now's The Time’など意外な選曲だが、イントロからルイスの世界を描き出していて、いつの間にか引き込まれてしまう。その他、オリジナルの2曲、‘Yesterdays’などのスタンダード、3曲を聴き終った後、一瞬、ルイスのpの恐ろしいほどの深遠さを感ずるのも彼の持つ音楽性の高さから来るものでしょう。

真の「個性」とは、淡々としながらも、凄みすら憶えるJ・LEWISのpを意味するのかもしれない。

ps このレコードの素晴らしい点は、もう一つ、録音です。K・ケイのシンバルの音色の美しさ、抜群です。彼のdsを見直しました。pもリアリティに溢れ、「黒さ」を捉えています。エンジニアは、Earle BrownとFrank Abbeyの二人が担当しています。Frank AbbeyはT・フェラセラ盤も担当しており、僕は、この人の「音」が好きになりました。

(2003/6/20)

TWO FEET IN THE GUTTER / DAVE BAILEY

EPIC LA 16021

BILL HARDMAN (tp) FRANK HAYNES (ts) BILLY GARDNER (p)

BEN TUCKER (b) DAVE BAILEY (ds)

1961

レナード・フェザーから‘熟練した趣味の良いドラマー’と評されるベイリーがEPIC・レーベルに吹き込んだ3枚のうち、最後の一枚がこれ。60年の半ばから1年ちょっとの間にこの3作の他、Jazztime、Jazzlineに各1枚、計5枚の作品を精力的に録音する。

その5作ともすべて、ベイリー自身が語っているように「聴けばわかる」楽しい楽想に裏打ちされ、しかも演奏レベルを落としていない所がリーダー、ベイリーのミュージシャンズ・シップの真骨頂であります。その中で、1枚となれば、個人的好みかもしれませんが、本作が一番ではないでしょうか。

理由の一つは、選曲の良さです。B・タッカーのヒット・ナンバー‘Comin' Home Baby’、F・フォスターの有名な‘Shiny Stocking’のご機嫌な出来映えです。‘Comin' Home Baby’もちゃんとしたダンモになっています。二つ目は、愛すべきB級?トランペッター、ハードマンのなかなかの好演ぶりです。‘Shiny Stocking’での、腰の据わったプレイでフレーズを繋いでいくブルース・フィーリングを聴くと、嬉しくなります。ヘインズのtsもいい味を出しています。また、pのガードナーもいつものガーランドもどきよりもケリー、乃至はティモンズばりのスイング感も聴かせ、60年代をしっかり感じさせます。と言っても、骨太のタッカーのベース、そして、ベイリーの小気味のいいdsが演奏全体を支えている点は、間違いありません。

‘ジャズ’の楽しさ満喫するには、もってこいのアルバムです。それもこれも、ベイリーの「信念」が貫かれている所以でしょう。ミュージシャンよりもプロデュース側の意図が大きく働いているこの国の昨今、人気を博しているアルバム群とは、根底から異なる演奏次元と思います。

ps もし、僕がジャズ・バー(喫茶)を開いたと仮定したならば、毎日のオープニング・レコードは本作のA面、クロージングはB面にするかもしれません。

(2003/7/4)