TRIO & QUINTET / DUKE JORDAN

SAVOY MG 12149 ( SIGNAL S 1202 )

* DUKE JORDAN (p) PERCY HEATH (b) ART BLAKEY (ds)

1955.10.10

* EDDIE BERT (tb) CECIL PAYNE (bs) DUKE JORDAN (p)

PERCY HEATH (b) ART BLAKEY (ds)

1955.11.20

SAVOY MG 12145 ( SIGNAL S 101 )

GIGI GRYCE (as) DUKE JORDAN (p)

OSCER PETTIFORD (b) KENNY CLARKE (ds)

1955

PHIL WOODS (as) HAL OVERTON (p)

TEDDY KOTICK (b) NICK STABULAS (ds)

1955

オリジナルはかって幻のレーベルと騒がれた「SIGNAL(シグナル)」盤。70年代初め、サボイから再発されたものである。

ある日、いつも通っていたヤマハのジャズ・コーナーを物色していると、本レコードが突然、ファクトリー・シールドされた状態で目の前に現れ、一瞬「まさか?、ウソ!」と思った。

当時、「幻の名盤読本」はまだ発刊されていなかった?と記憶しているが、それまでいろいろな情報で本作の存在はうすうす知っていた。

しかし、ジャケットまでは知らなかったので、左上の‘SAVOY’の文字が気になり一度は手からリリースしたけれど、驚くことにその後に下の2枚まで、まるでセットされたかのように並んでいた。このラボラトリー・シリーズも頭の隅にあったので、これはシグナルの「再発もの?」ではないかと直感した。

だが、確信もない上に3枚まとめて買うとなれば、確か、一枚が2、300円位?なので約7、000円となるとちょっと躊躇する。

その頃、まだ、社会人になって間もなく、手取りは四万円を切っていたけれど、このまま見逃しては「ええーい、男が廃る」(ちょっと大げさ、汗)と思い三枚まとめて手に入れた。

どうせオリジナル盤はムリだからという心理も当然働いていた。

ジョーダンの初リーダー作といえばはヴォーグの「トリオ」(54年1月)。マニアから「永遠の名盤」として評価も人気も高い。

で、このシグナル盤は、dsにブレイキーを迎え陣容を強化(かなり控えめですが)、A、B面の編成を変え、ジョーダンのピアニストとしての魅力を違う角度から照らし出し、しかも10曲中、半分を自作曲で占め、曲作りの才能をより引き出している。

A面の‘Sultry Eve ’での澄んだ抒情性、‘Night In Tunisia’では原曲の持つエスニックさに華やぎとメラコリーささえも微妙に注入した世界はジョーダンならではのもの。B面のクィンテットの演奏は、結果的に人気作‘FLIGHT

TOJORDAN(BN)の雛形になったとも言えるであろう。セシル・ペインのbsがなかなかいい味を醸し出している。因みにペインはシグナルに二枚、リーダー作を残しており、後にSAVOY(12136、12147)から再発されている。勿論、ジョーダンも参加しています。

ジョーダンのpはよく言われるような「いぶし銀」のイメージとは正反対の煌びやかなトーンでシンプルに歌う所が特徴であり、本作では少しばかり甘美な味まで演出し始めている。ただ、この辺りを一部のジャズ・ファンから敬遠されているのも事実。

しかしながら、ジョーダンの「本音」というか、本領を最高に発揮したバルネ盤でのプレイ、なかでも‘Lady Bird’での畢生の名演を一度でも耳にすればその誤解も解けるだろう。ただ、ジョーダンにとって不運だったのは、自己のリーダー作ではなく、しかもこのバルネ盤も「幻の名盤」として長きに渡って一般入手が困難だったのだ。

「不運」と言えば、あの「危険な関係のブルース」は他人作にされるは、マイルスに苛められ?職を奪われるなど、ジョーダンには「不運」という言葉が付き纏い、踏んだり蹴ったりの人生だったかもしれないが、70年代半ば復権を果たし、わが国の熱心なファンに支えられていた。

‘FLIGHT TO JORDANN’、‘FLIGHT TO DENMARK’、そして今度は‘FLIGHT TO HEAVEN’へ旅立って行った。享年84才。

なお、「幻の名盤読本」には本作の他、ヴォーグ盤、そして下の‘JAZZ LABORATORY

Vol.1の三枚が選ばれている。

(2006.9.2)

A面はそれぞれG・グライス、P・ウッズのasが入ったカルテット。

Vol.1では「日陰の実力者」グライスのasが堪能できる。

ヤッパー、Embraceable You’がいいなぁ。

B面はasが抜けた所謂「カラオケ」ものです。あなたもどお?

昨今のように続々としかも廉価盤としてかっての名盤の数々がCD化されるのは喜ばしいことだが、反面、横一列というかどれも一緒くたの感じを禁じえないのも悲しい事実だ。

1974年に発刊された「幻の名盤読本」は一部のファンから「玉石混合」と陰口を叩かれたが、今では想像も出来ないほど、廃盤の憂き目にあっていた作品が数多あったのだ。

例えば、J・マンスの「ジュニア」、B・ミッチェルの「ブルース・ムーズ」等も掲載されていた。

ジャズを聴き始めて数年経っていたが、大半が知らない、或いは聴いたことがないレコードばかりでその後のジャズの聴き方、レコード収集の羅針盤として大いに役立った。

しかし、「幻の名盤読本」の本当の功績は、70年台の初めから徐々にモダン・ジャズの空洞化が進む中、それまで廃盤の再発にあまり力を入れなかったレコード会社の目を覚めさせ、穴を埋めるきっかけとなり、今では「幻の名盤」も風前の灯の様相を呈しているが、当時は画期的な「読本」であったのだ。

その「700選」の内、ハリスの作品はRIVERSIDEでの2作目(ハリスとしては3作目)の本作と次作のソロ・アルバム‘LISTEN

TO BARRY HARRIS’の2枚が掲載された。どちらのカヴァもなかなか秀逸で、本作の思索的なハリスのポーズが特に印象的であった。

さて、本作のポイントと言えば、コルトレーンのグループに参加して間もない頃のdsのE・ジョーンズの存在。だが、期待の度が大きすぎるのか、或いは聴き方の支点がずれているのかもしれないが、残念ながら内容はこのアルバム・カヴァほどの魅力を感じない。

バップを原理基調とするハリスと急進派とは言えないにしても革新的なドラミングの道を進み出したエルビンとは自ずと接点に微妙ながらズレを生じ始めている事は否めない。

ただ、救いの一曲がある。B面の二曲目、古いスタンダード・ナンバー‘It's The

Talk of The Town’。「あなたに捨てられた噂が街中に知れ渡り、恥ずかしくて外に出られない・・・・・・」という破局ソング。ヴォーカル向けと言うわけでもなさそうですが、インストではあまり取り上げられていない。

曲想に合わせ、ややメランコリックなイントロで入り、テーマを裏切られた娘の「悲しみと怒り、失望感」を代弁するかの如くしっかりとしたタッチで弾くハリスのpにぐぐっと引き込まれる。

そしてソロ・パートではまるで傷ついた娘の心を優しくいたわる父親のような心境を朴訥とした口調で弾き語るハリスに、ううーん、ほろりとさせられる。因みに、エルビンのブラシは至って控えめ。

まぁ、この一曲を以って、本作を「幻の名盤」と持ち上げる蛮勇は持ち合わせていないが、バラード好きなファンなら一度耳を通しては如何でしょうか。ひょっとして「泣ける」かも?

‘It's The Talk of The Town’、邦題は「街のうわさ」。

なお、この名演がファンの間で「うわさ」になったことは未だかって一度もない。

本レコードはインターディスク・フォンタナ盤。カヴァーはモノラル表示だが本体はステレオ盤が入っていた。

録音はRAY FOWLER。カッティング・レベルがやや低いのでパワーを入れてやると俄然、マッシヴな「音」になります。

(2007.1.26)

RIVERSIDE RLP (9)354

BARRY HARRIS (p) JOE BENJAMIN (b) ELVIN JONES (ds)

1960.12.21, 1961.1.19

RIVERSIDE RLP 1163

JULIAN PRIESTER (tb) JIMMY HEATH (ts) TOMMY FLANAGAN (p)

SAM JONES (b) ELVIN JONES (ds)

1960.1.11

B面の3曲目に、すぅーと針を下ろす。フラナガンが何かを予感させるプロローグ風pを弾き出し、続くプリースターが躊躇い勝ちにtbを滑らせる。イヤー、これがいいだなぁ。

ここをスルスルスルと演られると味も素っ気も無い。そして、ヒースのtsが些かポップスぽくって気になるけれどこの曲想では成功しているじゃないかな。

このテーマ部分をtbとtsのユニゾンで吹かなかったのは大成功。誰のアイデアだったのだろう?まぁ、自然発生だったかもしれない。

で、甘くなりかかった流れをピシッと引き締めるがこの後、出てくるフラナガンのソロ。

本アルバムというより、ちょっと大袈裟に聞こえるかもしれないが、生涯を通じて最高級のプレイを聴かせてくれる。「この曲はオレのオハコ」と言わんばかりで、ホント、絶品です。

録音がオン気味なのもプラスしているが、やはり、エルヴィンとの相性が良いのだろう。

プリースターはJ.J.ジョンソンから強い影響を受けているtb奏者で、本作でもそうした箇所が随所に見受けられるが、J.J.ほどの華麗さは当然ながら持ち合わせていない。その代わり、カヴァの古代格闘家の「さぁ、かかって来い」ではないけれど、力強さを秘めた奏法はなかなか好感が持てる。

プリースターのそうした魅力はこのフラナガンのビックリ仰天のソロを引き継ぎ、全開する。

とは言っても、力強さ丸出しではなく、情感をたっぷりと利かせ、tbを鳴らし切る。

プリースターのtbでしか出せない味だ。参った。

「幻の名盤読本」のP209では児山氏がレヴューされ、プリースターのオリジナル・スロー・ブルース、B-1の‘Bob

T's Blues’が最大の聴きもの、とコメントされている。確かに‘Bob T's Blues’のブルース・フィーリングは素晴らしい。全く異論はありません。

それとラスト・ナンバー、これもオリジナル‘Julian's Blues’では、エルヴィンとの一騎打ちで一歩も後に引かないパワー、思わず「やるねー、ジュリアン」と声をかけたくなります。プリースターの並々ならぬ実力を見せ付けた快演だ。

でも、僕がこよなく愛聴するのは、ラス前、B-3のこの一曲。「幻の名盤読本」の巻末に「有名ジャズ喫茶・ご自慢の幻の名盤」の紹介があり、我が母校、京都「しぁんくれーる」が本作を一番に挙げている。きっと、オーナー・ママは店がはねた後、時々、一人静かにこの曲に耳を傾け、在りし日の「想い出」に浸っていたのではないでしょうか。

この一曲とは、かって、クリフォード・ブラウンがバードランドでざわめく聴衆を一瞬にして黙らせた伝説の名演でも知られる。

その曲とは、そう、‘Once in a While’

(2007.7.1)

ps 折角、本盤を聴くなら、モノラル盤、RLP 12-316の方がイイかもしれません。

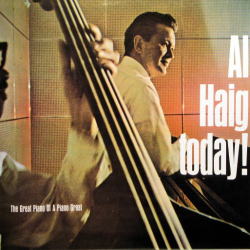

MINT AL 711

AL HAIG (p) ED DEHAAS JIMMY KAPPES (ds)

1965

74年、‘INVITATION’で奇跡の復活を遂げたヘイグが60年代に残した唯一の作品が本作。同時にコレクター垂涎の的にしてコレクター泣かせの一枚でもある。

このあたりの事情については、国内盤のライナー・ノーツであの吉祥寺のご領主様が詳しくコメントされているので興味のある方は参考にされたし。コレクターではない僕は、むしろ58年、ベイカーの‘IN

NEW YORK’を最後にプッツリとジャズの表舞台から姿を消し、7年後、まるで忘れ物を取りに帰ってきたようなこの作品自体と、また、タイトルの一言で言い表している当時のヘイグの置かれた微妙な立場に興味が湧く。

ヘイグが「伝説のビ・バップの名ピアニスト」を言われる所以は、ガレスピー&パーカーのオールスター・クインテットに抜擢され(45年)、その後、スタン・ゲッツとの共演など50年代初頭までの輝かしい活躍がやはり記憶に残っているからであろう。50年代半ば、エソテリックにトリオ、ピリオドにギターを加えたカルテットによるリーダー作を2枚吹き込んでいるが、その頃の潮流とやや距離を置いている点、まぁ、マニア向けと言っていいかもしれません。

では、聴いてみましょうか。冒頭の誰でも知っているM・ジャクソンの‘Bag's

Groove’、イヤー、素晴らしいですね。ヘイグのトレード・マークとも言える右手の華麗なる指捌きが、この曲を180度、変身させている。流動感溢れるフレーズが次々と弾き出され、新しい解釈にこれが本当に「伝説のビ・バップ

名ピアニスト」?と誰でも思うだろう。ところがです、二曲目から豹変します。‘You

Don't Know What Love Is’、‘Satin Doll’等、有名ナンバーが配置されていrますが、所々に魅力的なヘイグ・フレーズが顔を覗かせるものの急に甘めの演奏が続き、面食らう。

気を取り直して、B面、トップ、ヘイグの唯一のオリジナル‘Thrio’に針を降ろしてみる。これまた、‘Bag's

Groove’同様、イイではありませんか。ちょっと演奏時間が短めなので、もっと聴きたいなぁ、と感じますが、鋭いアタック感が妙にスリリングで新鮮なんです。さぁ、今度は?と期待すると、A面同様、‘Polka

Dots And Moonbeams’、‘Willow Weep For Me’など美味しい曲が並んでいるけれど、またしても肩透かしを喰らう。決して悪い出来ではないんだけれど、軽いのかなぁ。

つまり、A、B面のTOP二曲と他の曲との落差が激しく、‘Bag's Groove’、‘Thrio’がヘイグの「本音」とすれば、他の曲は余興と言うか時代を意識した「建前」ではないでしょうか。このカヴァで見せる余裕綽綽?の横顔がそうした胸の内を表している、「オレがその気になったら、・・・・・・・」と。

だが、時代がヘイグの「その気」を必要としなかったのか、彼自身が「その気」にならなかったのかはともかく本作の後、74年までまた姿を消してしまった。時代が悪すぎたのか、それとも読み違えたのでしょうか。いずれにしても、「華やぎ」を醸し出すヘイグのピアノ・タッチ、実は結構、好きですね。

‘INVITATION’後、堰を切った如く、リーダー作を次々と発表したが、果たして全篇「その気」になった作品があるのかどうか、残念ながら僕は知りません。もし、60年代に「その気」になったアルバムが作られていたならば、と思うのは僕だけでしょうか。真に残念。

1982年11月16日、心不全のためニューヨークの自宅で急逝。享年58歳。若過ぎる。終生、大した人気を得ることなくこの名ピアニストは短い生涯を閉じた。

なお、この年(1982年)、モンク、ペッパー、そしてスティットもこの世を去っている。うぅーん・・・・・・・・・・・・。

(2007.12.16)