FLIGHT TO DENMARK / DUKE JORDAN

SteepleChase SCS 1011

DUKE JORDAN (p) MADS VINDING (b) ED THIGPEN (ds)

1973

70年代中期、フュージョン、エレクトリック・ジャズがジャズ・シーンを席巻し始めた頃、輸入盤でリリースされた本盤は、オーソドックスなJAZZを愛するファンから瞬く間に絶大な支持を受けた。それを証明するかのように、ジョーダンはこれ以後、それまでの不遇を吹き散らすかのように次々に新作を発表していく。それほど熱心なジョーダン・ファンでもない僕にしても、そうしたバップの名ピアニストの復権は喜ばしい限りであったが、本作が何時の間にか彼のベスト作とか代表作とされるには些か抵抗を感じます。

ジョーダンのpの魅力といえば、あの光沢のある音色から繰り出されるシンプルで典雅なフレージング。しかし、本作はジャケットのように白々しく、カクテル・ピアノ寸前のプレイだ。‘Snow White’というワインをベースにしたカクテルは、ネーミングと違って真赤に燃えているのに本作には残念ながらそれが無い。

お馴染みの自作曲、スタンダード・ナンバーを時折、往年の閃きを見せながら淡々と弾くジョーダンに共感を抱くのも無理もないが、とりわけ、50年代半ばに録音された二つのリーダー作(Swing→Vogue盤、Signal→Savoy盤)での輝きに満ちた、そしてB・Wilen盤(RCA)での止まる事を知らぬ躍動的なプレイを聴いている耳には、何とも生温いのではないでしょうか。

真相は定かではないが、本作がマイルスの苛めにより活躍(職)の場を奪われたとされるジョーダンの復権の契機となったのは事実だが、だからと言ってベスト作とはならない。

ジョーダンはこんな「ヤワ」ではないのだ。嘘だと思うのなら‘Embraceable You’(Swing→Vogue盤)、‘A Night In Tunisia’(Signal→Savoy盤)そして‘Lady Bird’(B・Wilen盤)を聴いてみるとイイ。それでもダメなら、エエイ、パーカーの‘Embraceable You’でも聴け! おっと誰かさんに似てきましたね。困ったものだ。

(2003/12/1)

ps ジョーダンとSteepleChase・レコードとの関係は決して良好ではない、と言う。第一作目の本作からも既に両者のスタンスの

違いを感ずるのは僕だけだろうか?

VORTEX 2012

KEITH JARRETT (p) CHARLIE HADEN (b) PAUL MOTION (ds)

1968

レコード・ファンなら一度や二度はレコード盤を割ってやろうと思ったことあるはず(実際に割った人もいると思う)。僕も本盤を割ってやろう、と思ったが、C・ロイド・カルテットでジャズに開眼し、リアル・タイムでその人気ぶりを体験したファンでもあった僕は意気地がなくできなかった。そのかわり、キースと決別したのである。

本作はキースの3枚目のリーダー作。1、2作目と同様、期待を裏切られた。ロイド・グループでみせたあの才気溢れるプレイは何処へ行ってしまったのか。ボブ・ディランの‘My Back Pages’が人気を博しているが、どこがいいのか、さっぱり解らない。その他いろいろなスタイルで演奏しているが空回りしている。

人はロイドは大したこと事なく、キースのpが聴きものと言うが、それは全く逆でロイドなきキースは凡人の域を脱していない。VORTEXに吹き込んだ3作のリーダー作がすべて証明している。だから、ロイドよりキースと言う人はこのグループ及びリーダーの3作の演奏を総て聴いていないのであろう。

一番端的な例として‘C・LLOYD IN THE SOVIET UNION’(ATLANTIC SD1571)を聴いてみると判る。ロイドにインスパイアーされたキースは畢生のパフォーマンスを残しており、これを越すパフォーマンスは未だ無い、と僕は確信している。ロイドの魔力、恐るべし。

本盤でキースと決別した僕はピーコックとの‘TALES OF ANOTHER’(1977)までキースを認めなかった。それほど罪深いレコードでもある。

他人の力を借りるのは、反則気味だが、児山紀芳氏のレヴュー(69年)にこう記されている。「キースはメロディを大切に、しかもリズムに変化を求めてあがいているが、このLPの彼は聴き手に何も与えない」と。

(2003/12/19)

BLUE NOTE BLP 1590

LEE MORGAN (tp) SONNY (p) DOUG WATKINS (b)

ART TAYLOR (ds)

1957、1958

何時からかは定かでないが、今では泣く子も黙る天下の名盤?だそうだ。でも、ホント、そうなのかなぁ。その昔、本作の存在を知った時は、ずっと廃盤状態のままで70年代中期?、東芝から国内盤(モノ・ヴァージョン)として復刻された。モーガンのベスト・アルバムと同時にtpのワンホーンものとして人気が高い。オリちゃんなんぞ軽く10万円を越す代物である。

だが、再発当時はどちらかと言えばマニアックな存在であったが「幻の名盤」ほどの評価は無かった記憶している(事実、幻の名盤読本にも掲載されていない)。初心者のころは、この「ワンホーン」という響きに弱く、期待を大にして聴いたがそれほどの感銘を受けず、「tp・ワンホーン」という希少性を除けば何ていうことの無い普通の出来と聴いた。

考えて見ればテイラー以外は夭折のジャズ・ミュージシャン達。人気盤としての条件は充分だが、モーガンのベスト・アルバムとは言い難いのでは。何故かと言うと肝心のモーガンのラッパが芯から鳴っていないから。完全に去勢されている。

録音当時、モーガンは19才。例えば‘All The Way’のバラード演奏を褒める評が多いけれど、本来ならバラードといえども荒削りな若さが有ってもいいはずなのにまるで譜面を見ながら吹いているようだ。それに合せるようにリズム・セクションもあまりにも優等生だ。ブルーノートにしては珍しく本作はアルバム2枚分、二日間(二年に亘り)の時間が費やされ、意図的?な「傑作」造りがされたと言う人が居るが、二日間も監禁されたモーガンはすっかりせん馬になってしまった。モーガンの魅力はなんといっても「かん馬」のはず。

せん馬にされた自分の演奏がベスト・アルバムと言われたら、あの世のモーガンはあまりにも惨めすぎる。

ps 90年頃、本作のステレオ・ヴァージョンがリリース(アナログ)され、トップの‘CANDY’のエンディング部分がモノとステレオでは異なりモノラル・マスターにハサミが入っているとの指摘あり。確かに違います。見方を変えればステレオ盤の方がオリジナル・マスターとも言える。

(2003.12.27)

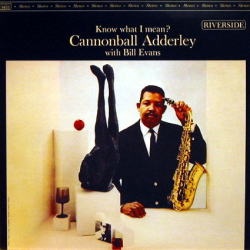

RIVERSIDE RLP 9433

JULIAN ‘CANNONBALL’ ADDERLEY (as) BILL EVANS (p)

PERCY HEATH (b) CONNIE KAY (ds)

一見(聴)、油と水、と言うか野生派のアダレイと知性派のエヴァンスが競演した異色作?である。まぁ、本人同士にしてみれば、何度も共演した仲で、他人が勝手に推し量るほど異色ではないであろう。互いに違うキャラを認め合っていたのかもしれない。

さて、メンツの割りには、誰も名盤とは言わなかった本作だが、トップにあの‘Waltz

for Dabby’が入っているお蔭で、一部で人気が上がっているようである。

その昔、アダレイのバラード・プレイを評し、口の悪い識者達から「ヨダレの垂れ流し」と揶揄されていたが、‘Stars

Fall on Alabama’(IN CHICAGO)、‘Serves Me Right’ (THINGS ARE GETTING

BETTER)などでは、なかなか良いプレイを聴かせており、どうしてそんな言われ方をされるのか、不思議であった。

しかし、本作を聴くとそうした揶揄に反論できない状況に追い込まれる。特に‘Goodbye’はいただけない。曲想を充分に表現できないアダレイのプレイがもどかしい。フレーズを雑に切上げている。その他のバラード曲でも手は動くが掘下げが浅い。問題はケイのMJQ風のdsか?アダレイだけでなくエヴァンスとも今ひとつ息が合っていないように思われる。

それに、選曲もバラバラで、意味の解らぬジャケット同様、アルバム全体から受ける印象もワケが解んない。‘Know What I Mean?’と言われても、‘No’としか答えようが無い。デザイン担当のK・DEARDOFFもそう思ったかもしれないし、 アダレイ自身も、どこかうかぬ顔つきで写っている。「なんで、‘Venice’を演るんだ。オレに合うワケ無いだろう」とでも言いたげです。ジャケットが全てを物語っている。

ノイローゼ寸前?のアダレィを‘Waltz for Dabby’一曲で救おうとする向きもあるが、その結果、彼の本質を見誤り、逆にアダレィの力量を貶めているだけに他ならない。

そもそも、アダレイの違う側面を引き出そうとした企画だったが、結果は、逆にアダレイのバラード・プレイに対する揶揄を引き起こしてしまったようだ。

残念ながら、本作はメンツの妙味が加算でなく減算になっている。

ただ、録音は良い。

(2004/5/23)

PS 一度、H・マギーの「Goodbye」と聴き比べてください。

RIVERSIDE 304

BLUE MITCHELL (tp) JOHNNEY GRIFFIN (ts) JULIAN PRIESTER (tb)

WYNTON KELLY (p) SAM JONES (b) ALBERT HEATH (ds)

1959

このジャケットはレコードではなく、輸入xrcd盤のものである。本作はグリフィンのベスト作として、ずっと以前から定評のある作品。その昔、70年代の初め、当時、廃盤状態であったリバーサイドの作品の一部が日本製?海賊盤として出回ったことがある。知らずに何枚か買った内の一枚が本作(後年、手放しました)である。

その頃から既にグリフィンと言えばこの“THE LITTLE GIANT”が常識であった。しかし、「音」の悪さにも閉口したが、期待が大きかったせいか、それ以上にその内容に落胆したものだ。

今でも、雑誌等でグリフィンのベスト作として紹介されるケースが多いが、僕はその理由が解らない。解らないと言うよりこんな野卑まるだしの作品がどうして?とさえ思っている。

恐らく、5.5フィート(約165cm)にも満たない小柄なグリフィンが大男顔負けのビッグ・トーンでtsを豪快に吹きまくる姿を連想し、痛快さを感じるからであろう。また、所謂「判官びいき」にも似た感情からくるものかもしれない。

さて、ハード・バップ・ファンならよだれを流しそうなメンツを配し、ニック・ネームをそのまま冠した本作はいかにも一般受けする要素を持ち合わせているが、彼のベスト作となると話は別である。

一曲目“Olive Refranctions”のグリフィンの下種ぽいソロが始まるとどうにも耐えられない。その他の曲も同様である。節操のないグリフィンのtsに加え野卑プンプンたる編曲にも問題がある。

但し、それが本作の狙いだったとすればそれはそれで成功と言えるかもしれない。

好みは十人十色。1959年、熾烈な争いを勝ち抜くには本人の意思とは別に強烈な個性?の演出が必要とされたのだろう。その意味でのベスト作なら、解らないわけでもない。

あるジャズ雑誌にこんな記事が載っていた。

「本当のグリフィン・ファンは誰もこの“THE LITTLE GIANT”をベスト作と言わない」と。

なお、グリフィンの名誉のために付け加えると、DB誌で本作は★★★★1/2という高評価を得ている。

PS 70年代初め一時出廻った日本製?海賊盤の一部をこちらで紹介しています。

(2004/10/23)

1961