3rdプレス以降?

(2/11)

GOOD GRAVY / TEDDY EDWARDS

CONTEMPORARY S7592

TEDDY EDWARDS (ts) DANNY HORTON、PHINEAS NEWBORN ,JR.(p)

LEROY VINNEGAR (b) MILT TURNER (ds)

VERVE V6−8833

1961

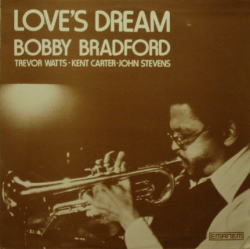

EMANEM 302

BOBBY BRADFORD(cor) TREVOR WATTS(as) KENT CARTER(b)

JOHN STEVENS(ds)

1973

ボビー・ブラッドフォード、と言っても殆どの人は知らないであろう。しかし、女性のジャズ・ファンなら誰でも知っている、なんて言うと「ハッタリ」気味だが、ブラッドフォードのtpは女性を惹きつける何かを持っているようだ。

弊サイトで取り上げた“FLIGHT FOR FOUR”でコメントしているように、無名に近いブラッドフォードのtpを一聴しただけで、気に入った女性がいたかと思えば、あるジャズ誌(名は失念しました)でもその筆者の知合い女性にブラッドフォード・ファンが二人も?いる、と書かれてあった。これは、ちょっと驚きである。ブラッドフォードは、振分けすると所謂「ニュー・ジャズ」派に属し、しかも作品は極めて少なく、マイナーな存在だからだ。

つまり理屈ではなく、「子宮」を甚く刺激するのだろう。

「理屈」を捏ねくる回す御仁達も少しは女性を見習っては如何でしょうか。(イヤ、失礼、私もです)

さて、本作は、ブラッドフォードがイギリスのニュー・ジャズ界の俊英、ワッツ、スティーブンスを率いてパリでライヴ録音されたもの。この二人は60年代後半から「SME」、「アマルガム」(ワッツの自己グループ)を通じ、創造的な活動をしており、ブラッドフォードの「NEW ART JAZZ ENSEMBLE」(70年解散)と何処か共通するものがあったかもしれない。

ここでは、ブラッドフォードはtpではなく、コルネットを吹いており、あのtpの美しいトーンは聴かれず残念だが、代わりに、ワッツのasに合わせ鋭いフレージングで迫ってきます。まぁ、それでもタイトル曲では、きれいな音色のコルネットを披露してくれる。

「ニュー・ジャズ」といってもブラッドフォードもワッツもその演奏はしっかりとした「信念」と「楽想」に貫かれており、色眼鏡で見る必要はない。

73年、ジャズ界のコマーシャル化が加速される中、ジャケットの作りはチープだが、

4人の「志」は極めて高い。

なお、ブラッドフォードは、1934年生まれ(ミシシッピー州、クリーブランド)で、D・バード(1932年)とほぼ同年代である。

(3/17)

ABC Paramount 122

KENNY DORHAM (tp) J.R.MONTEROSE (ts) DICK KATZ (p)

SAM JONES (b) ARTHUR EDGEHILL (ds)

1956

「幻の名盤読本」には載っていないものの、玄人筋からは同等の支持を受けていた一作。と言っても、ドーハム個人以上に、短命に終った「ジャズ・プロフェッツ」の貴重な記録も合わせてのことだろう。

この「ジャズ・プロフェッツ」はメンバーに若干の変更があるもののBNにライブもの‘ROUND

ABOUT MIDNIGHT AT Cafe Bohemia’を本作のすぐ後、録音しており、こちらの方が知名度が高い。レーベルとアルバム・カヴァの差である。それにしても、本作のカヴァ・センスは褒められたものではない。やけにVol.1が大きいのは、期待の大きさを表しているのだろう。だが、Vol.2が録音された形跡はない。

さて、スタジオ録音された本作は、ドーハムがやはり一級のトランペッターであることを如実に証明した秀作である。モンテローズのあくの強いタンギングがぎごちなくやや気になるものの両者の相性は悪くない。当時、注目された「ペッキング」の手法を取り入れたその名も‘The

Prophet’からスタートするが、聴きものはズバリ、ホリディの名唱で知られる‘Don't Explain’。ドーハムのワンホーンが冴える。立派過ぎるほど格調高い演奏である。

なお、本作のプロデューサーは、なんと、クリード・テイラーである。やはり、「いい仕事」していますね。

ps ドーハム、モンテローズ、共にかって「超幻の名盤」として、コレクター達の垂涎の的であった「JARO盤」を残している。

また、本レコードは国内盤ですが、オリジナル盤を未だ見たことがありません。相場はどの位なんでしょうか?

訂正 Vol.2は陽の目を見ていないだけで、録音はされているそうです。是非、リリースして欲しいです。

(6/23)

NOVADISC ND-2

STAN GETZ (ts) BILL EVANS (p) EDDIE GOMEZ (b) MARTY MORELL (ds)

1974

まず、黙ってB面の2曲目、‘Funkallero’にそっと針を降ろしてみる。恐らくこのステージのラスト・ナンバーだったのだろう。だが、これは本作のハイライトのほんの始まりにすぎない。

ここでちょっとアルバム・カヴァのゲッツの気迫の籠もった表情を見てみよう。そして、ゲッツの大ブローをお聴き下され。これほど心技一体となったテナー・ソロはそうザラにはない。特別、新しい試みをしているワケでないが、2、3のキー・フレーズを中心に、リフ・フレーズと絶妙なタンギングを織り交ぜながらリズミカルに、時にはラフにブローするゲッツのテナー、正に圧巻。

だが、これはまだ序の口、割れんばかりの拍手がアンコールに変わってから、滑るようにすうーと入る‘The Peacocks’、これが本作の最高の聴きもの。ゲッツとエヴァンスの「常軌を逸した」デュオである。あまりにも美しすぎるのだ。恐ろしいまでに深々とした叙情性に身震いするほどです。大袈裟ではなく、ジャズという音楽表現が到達した最高次元の一つと言っていいだろう。

この‘Peacocks’に触れるたびに、JAZZを聴いていて良かったと思う。勿論、他の曲も秀逸です。

本作は、後年発表されたいわゆるブートレグ?、乃至はそれに近いレコードで、今、入手が容易なのか、CD化されているのか、詳しくないが、一度探してみてください。音もイイ。

特にビギナーの方に是非聴いて欲しい一枚です。

当時、ゲッツ、エヴァンスともに、オフィフャル・レコードでは恵まれた作品が無いだけに、本作は世評を覆す貴重な記録です。特にエヴァンスは悪夢のようなCBS時代が終わり、本来の姿に戻っているのが嬉しい。

STAN GETZ & BILL EVANS

1964

上記のNOVADISC盤の丁度、10年前に録音された本作は、長らく「お蔵」にされ、73年にやっとリリースされている。メンバーを見ると溜息が出そうな豪華布陣で、A、B面にbが入れ替わり、2日間を費やしている。

では、何故、「お蔵入り」したかと言うと、当時は、はっきりとしなかったが、NOVADISC盤を聴くとその違い、理由が解ります。本作は一曲一曲の出来自体は決して悪くないが、アルバム全体から受ける印象が希薄なのだ。具体的に言えば、レコーディング・セッションからくるメンバー同士の密接度からくるものだろう。特にエルビンのdsとゲッツ、エヴァンスとはチョット違和感があると思う。

その点、NOVADISC盤はタイトルが示すようにリズム・セクションが当時のエヴァンスのレギュラー・メンバーだけに当然、しっくりしている。

言うまでもなく、本作が水準以上のレベルを保持している事は間違いないが、プロデューサー、C・テイラーとしては、もっと期待が大きかったのだろう。

なお、‘But Beautiful’、‘Funkallero’の2曲が両盤に収録されている。

(9/24)