QUARTET / RICHIE KAMUCA

MODE LP 102

RICHIE KAMUCA (ts) CARL PERKINS (p) LEROY VINNEGER (b)

STAN LEVEY (ds)

1957

微妙なレコードである。カミュカと言えば「モード」、「モード」と言えば「カミュカ」と謂われるほど、その筋では著名なレコードである。ウエスト・コーストの超マイナー・レーベル「MODE」は“幻のレーベル”として、またカタログ数が30そこそことあって、レコード・コレクター達のコンプリート収集(オリジナル盤)の格好の対象となっている。人気の秘密はW・コースト・ジャズの中にあって珍しくアレンジよりもE・コーストばりにアドリブ重視の演奏とジャケットの魅力であろう。

マニアから「不出生の名テナー・マン」とも評価されるカミュカが理想的なリズム・セクションを従えワン・ホーンで鳴らすとなれば、寡作家だけに期待が膨らみます。モード・レーベル中、最高峰と謂われる所以です。

ただ、コレクターではなく、単なるジャズ・ファンとして聴くとどうでしょうか?

タコ耳の僕には、やや不満が残ります。スインギーに、時には、ハードに歌ってはいるももの、サイドに廻った時のような、イマジネーションの煌きとか、アドリブの深み、発展性が影を潜め、どことなくこじんまり纏まり過ぎている気がします。聴きようによっては、肩の力が抜けたナチュラルな世界と言えなくも無いが、単独での初リーダー作となれば、もう少し良い意味での「気負い」にも似た瑞々しさが感じられてもいいのではないでしょうか。

リズム・セクションがいい味を出しているのに、チョット惜しい気がします。

僕は、カミュカが好きなだけに彼の真価が充分に発揮されているとは思いにくく、ホント、微妙だなぁ。

77年、ガンにて死去。享年46歳。不遇の名手である。

(2004/11/2)

カーソンと言えば、まず「ミンガス・プレゼンツ・ミンガス」が著名である。また、リーダー作では“PLENTY OF HORN”、“TEARS

FOR DOLPHY”が代表作として知られている通好みの実力派トランペッターである。そのカーソンが73年に吹き込みながら、76年、なぜか日本だけで初めてリリースされレコードが本作である。つまり、一応、オリジナル盤である。

図体の割りにちっぽけなピッコロ・tp(4-valve)を吹く、やや滑稽なイラスト・ジャケットで損しているせいか、あまり知られていない。が、中身は一本、筋の通った作品に仕上がっている。

二つのセッションから構成され、一つはクィンテット(2曲)、もう片方はパーカッション陣を強化した布陣である。聴きものは実はこのグループの演奏(4曲)の方であり、ラテン・フレーバーをたっぷり利かし、スピード感、色彩感溢れるエキサイティングなプレイは思いのほか新鮮です。

聴き様では、ちょつとポップぽく感じますが、さすが、それなりに名を馳せたジャズメン揃い、地にしっかり足が着いている。半端ではない。

一方、クィンテットによる2曲も正統派モダン・ジャズ、タイトル曲では、12分に及ぶ熱演が繰り広げられ、哀感篭る名曲‘Tears For Dolphy’の再演も聴かれる。

話が逸れますが、本作のライナー・ノーツは英文で書かれており、面白いエピソードの一節がある。コルトレーンとセシル・テイラーが競演した“COLTRANE

TIME”では、tpにドーハムが参加しているが、テイラーはカーソンを希望したものの、プロデューサーはネーム・バリューのあるドーハムを使ったという。事実、テイラーは1年後、“LOVE

FOR SALE”ではカーソンを参加させている。そして、その数年後、当時、DB誌でレヴューを書いていたドーハムがたまたまカーソンの“THE

NEW THING AND BLUE THING”(64年・アトランティク)のレヴューを書いた時のいきさつである。

この時、ドーハムはカーソンのこのレコードを大変褒め、★★★ 1/2を付けたところ、カーソンが「なぜ、もっと高い評価が得られなかったのか?」と尋ねると、ドーハムはこう答えたと言う。「僕の‘TRUMPETA TOCCATA’はたった★★★ 1/2しかもらえなかった。このレコードは、ホント、君のレコードと同じぐらい良かったんだ」と。ドーハムはよほど‘TRUMPETA TOCCATA’の評価の低さが悔しかったのだろう。僕もそう思う。

ここで、僕はチョット気になることがあります。それは、ドーハムは‘TRUMPETA

TOCCATA’以降、リーダー作を作っていない点です。

ドーハムの書いたいろいろなレヴューと因果関係がひょっとしてあるのかもしれない? 当時、ドーハムは自分への評価の低さを事ある毎に嘆いていたいう。それが元でホサれたのでは(口は災いの元)? 勿論、これは、あくまでも僕の根拠の無い憶測ですが。

話を戻すと、本作はラテンとファンキーに、モードが妙に絡んだちょっと「無国籍ジャズ」の様相を呈しているが、カーソンの芯のあるペットを中心に、怪人・マッキンタイヤーのムーヴィング・ボールさながらの変幻自在に揺れるサックス、ブリグノラ、バロンの緊張感あるプレイ等、歯応えは充分。意外なレア・好盤として、日本盤ながら探しているファンが少なくないと聞く。

(12/22)

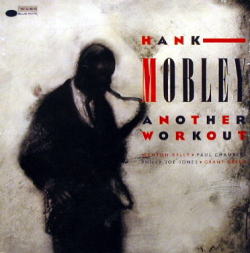

BLUE NOTE 4431

HANK MOBLEY (ts) WYNTON KELLY (p) PAUL CHAMBERS (b)

PHILLY JOE JONES (ds) GRANT GREEN (g)*

1961

85年、活動を再開したBNが発掘シリーズの一枚としてリリースしたレコードである。モブレーのレコードを時系列で聴いてみると、こうした言い方はあまり好きではないが、60年代初頭から2、3年の間、レコードNo.では「4031」、「4058」、「4080」、「4149」あたりが、やはり、絶頂期であったようだ。特に前の3枚は「3部作」とも言われ、定評のあるものである。

本作はモブレーがマイルス・クインテット在団中に録音され、ずっと「お蔵」されていた作品である。「4080」(WORKOUT)の未発表1曲を除き、5曲は半年後、GREEN抜きのカルテットで演奏されている。笑われるかもしれないが、この1961年12月5日、モブレーは彼自身もライオンも気づかなかった「ピーク」を迎えており、24年後、それが初めて明らかにされた記録が本作である、と僕は勝手に思っている。

この日、ライオンは5曲を16Takeで済ましている。rejected(廃棄)された曲は無い。比較的スムーズであるにもかかわらず、である。と言う事は、ライオンは初めから「4080」の未発表1曲を加えるつもりだったのだ。実際にはGREENは演奏に加わっていない?ので、別段、違和感はないが、半年前ならOKでも、もう62年を目の前にするとこの一曲はやや緩い感じが拭えず、惜しい。この日、このメンバーでもう一曲、モブレーのオリジナルでも収録していればと、残念である。

さて、本作で先ず、目を引くのが、スタンダードの‘I Should Care’。途中、テンポをやや上げてからのモブレーのアドリブに彼の進境ぶりをハッキリと窺い知ることができる。以前のようにソロの後半にもたつくことなく、完全に吹き切っている。そして、オリジナルの‘Hank's

Other Soul’では、アンニュイなテーマの後、一転して自分の語法で朗々とソロを取るモブレー、見事です。

だが、最高の出来は‘Gettin' And Jettin'’の一曲。シンプルなリフ・テーマから、引き締まったトーンで気負うことなく、イマジネイティブなフレーズを次々に連発するモブレー、圧巻です。虚飾を廃したそのスタンスは自信の裏返しだろう。その自信は評判の芳しくないマイルスからの影響であることに間違いない。一部の人達から「イモ・テナー」と揶揄される音と音の間延び感が完全に解消されている。

なお、‘Gettin' And Jettin'’はヴァージョン・アップして「4149」でタイトルも‘Up A Step’として見事に変身している。アレンジがシャレている。

また、ミュージカル・ナンバー‘Hello Young Lovers’の好演も聴きものである。

では、なぜ「お蔵」にされたのだろうか? よく判らないが、上述のように、この日、一枚分を収録していれば、恐らくリリースされていたのではないでしょうか。それほど、時代の変化の流れがライオンの読みより早かったのだろう。これも運命の悪戯とでもいうより他にない。そして、リリースされたならば、タイトルは“ANOTHER PEAK”ではどうかな(?)・・・・・・・。元の“ANOTHER WORKOUT”も内容からすると変ですが。

(1/24)

SAVOY MG 12032

DONALD BYRD (tp) FRANK FOSTER (ts) HANK JONES (p)

PAUL CHAMBERS (b) KENNY CLARK (ds)

1955

本作をこのコーナーで取り上げるには、些か気が引けるが、初リーダー作に準ずる作品として初々しいバードが聴けるので、敢えて紹介したい。正式な初リーダー作は勿論、かって「幻のレーベル」と騒がれたトランジションに吹き込んだ‘BYRD JAZZ’(TRLP-5)である。ただ、再発盤が出るまで長らく入手が困難で、ラティーフ名義でリ・イシューされたり、ライブもののため、スタジオ録音の本作が一般的に初リーダー作と見做されていたような時期があった。

何やらアマチュア・バンドか大学のジャズ・グループの二人と錯覚してしまいそうなジャケット写真から想像できる通り、取立ててインパクトのある演奏は聴かれない。その反面、線は細いが、まだ汚れ?を知らぬナイーブなバードのtpが聴ける。

サイドのフォスター、クラークの好演もあり、それなりに聴き所はある。特にA面の2曲は、出来も良く、愛聴しているファンも多いはずです。

トップの‘Winterset’を聴いてみよう。ややビバップ調の曲想のなか、清らかで楚々としたバードとぎゅっと引き締まったトーンのフォスターの対比が心地良い。

dsを挟んでバードとのフォーバースであの「貴方と夜と音楽」のフレーズを織り交ぜるフォスターの余裕あるプレイは、初めて聴くと思わず「おおっ」と唸ってしまう。

2曲目はクラークのシンバルで始まり、徐々にb、p、tp、tsと絡んでいくシチュエーションはなかなか味があり、最後もクラークのブラシで終るというニクイ演出がされています。それに、このシンバルとブラシの録音が上々でつい聴き惚れてしまいます。

なお、メンバー記載で‘DAVE CHAMBERS’ と書かれていますが、勿論、‘PAUL’です。

ps 翌56年、‘INDEED!’で派手にデビューするモーガンと比較され、損な役回りを余儀なくされたバードの本作を既成概念を取っ払って聴いてみると、若さと脆弱さを持ち合わせた22才のストレートな表現に何かしら心が打たれる。

(7/10)