A DAY IN THE CITY / DON FRIEDMAN

RIVERSIDE RLP 9384

DON FRIEDMAN (p) CHUCK ISRAELS (b) JOE HUNT (ds)

1961

マンハッタンの摩天楼とチョット草臥れた感じのブルックリン橋を映したこのジャケツトはレトロで好きな一枚。恐らく朝の早いうちにK・Deardoffが撮ったのだろう。本作はフリードマンの初リーダー作。

リバーサイドに計4枚を録音し1(本作)〜3作目が「幻の名盤読本」に掲載された。2作目の人気作「サークル・ワルツ」の影に隠れているが、ニューヨークの一日の表情をDAWN(夜明け)からSUNSET、NIGHTまで六つのパートから成る組曲に仕上げたこの初リーダー作の方が彼の特徴とも言える硬質のリリシズムがより高い次元で前面に出ている。

よくエバンス派の一人と称されるが、本作なんか聴くとかなりの隔たりが感じられる。エバンスのいい意味でのあの「俗臭(ロマンティシズム)」がまったく無く、フリー・ジャズや現代音楽の影響さえ感ずる学究的なピアノ・プレイだ。そのあたり、この後の両者の人気の差が窺われ、質とポピュラリティが必ずしも正比例しないケースと言えるであろう。

本作後、一年に一作のペース(リバーサイド)で野心に満ちた作品を発表していくが、3、4作目になると実験作風にも映る演奏も有り一般的なジャズ・ファンの関心から徐々に遠のいて行く。

話を本作に戻すと、この凛として創造意欲に燃えたピアノ・トリオほど一年の初めに聴くにはピッタリのレコードはジャケットも含めて、ないと思いますが、如何でしょうか? あぁ、チョット独善的でした。

ps 本作の約2週間後に、エバンスの「ヴィレッジ・バンガード セッション」が録音されている。この2枚のアルバム・デザインもK・Deardoffが担当している。しかもベースのISRAELSも暫くしてエバンス・トリオに参加する。両者に類似点は多いのだが。

最近の新作が好評で、近々新作がリリースされるという。でもタイトルが気になるなぁ。どうせ、日本企画であろう(失礼!)。

(2004/1/6)

TRANSITION TRLP 5

DONALD BYRD (tp) YUSEF LATEEF (ts) BARDARD KcKINNEY (eup)

BARRY HARRIS (p) ALVIN JACKSON (b) FRANK GRANT (ds)

1955

(2004/2/13)

ANDEX A 3036

DEMPSEY WRIGHT (g) RICHIE KAMUKA (ts) VICTOR FELDMAN (p vib)

BEN TUCKER (b) STAN LEVEY (ds)

1958

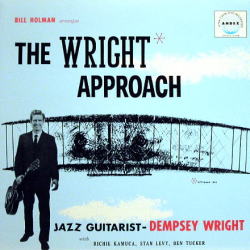

少し前発売されたジャズ批評「ジャズ・ギター特集」にも紹介されていない無名とも言えるD・ライトが残した唯一?のリーダー作。そんな本作が「幻の名盤読本」にリスト・アップされたワケはサイドメンの素晴らしさと西海岸きってのアレンジャー、B・ホルマンが全曲にわたって編曲を担当しているからであろう。

ずっと廃盤状態が続いていたため、オリジナル盤は熱心なマニア、コレクターの間で高い人気(高値)を呼んでいた。ただ単に「ANDEX」というマイナー・レーベルというだけでなく中身も充実していたからである。聴き所はなんといっても寡作家、カミュカのソロがタップリと聴ける点だ。この頃になるとカミュカのtsもイーストコーストの影響を受け、力強く逞しいハードバップ色の濃いプレイに変身している。当時、コルトレーンをかなり聴きこんでいたそうです。それから、クインテットという小編成ながらホルマンがアレンジを施しているが、クレジットな無ければ気が付かないほどナチュラルである。

さて、主役のライトのギターはどうかと言うと、G・グリーン同様、コード演奏をほとんどせず、シングル・トーンで大らかに滋味にとんだプレイを披露している。とりたててオリジナリティは感じられないが、豊かなトーンから繰る出されるシンプルなソロはホルマンの趣味の良い手腕により、くっきりと浮かび上がってくる。それにリズムセクションがいい。小気味よいフェルドマンのpとvib、タッカーのグイグイと迫るb、ステディなレヴィのdsが演奏全体を引き締めている。

いかにも田舎者といった風情のデンプシー・ライトとライト兄弟に引っ掛けた飛行機のジャケット(なんとレヴィがデザインしている)はやや陳腐であるが、リラックスしたサウンドはなかなか得難いものである。否、それ以上の出来であることに間違いない。隠れた人気盤も頷ける。

その後、ライトはいつの間にかまた、飛行機に乗って何処かへ飛んでいってしまったようだ。

(2004/3/31)

CANDID 8027

BOOKER LITTLE (tp) ERIC DOLPHY (as bcl fl) JULIAN PRIESTER (tb)

DON FRIEDMAN (p) ART DAVIS,RON CARTER (b)

MAX ROACH (ds tympani vibes)

1961

今となっては、本作が「幻の名盤」?と訝る方が多いかもしれないが、「幻の名盤読本」が発刊された74年頃、キャンディド・レーベルは長らく廃盤状態で普通のレコード店ではまずお目にかかれなかった。それに比べるとCD時代の昨今、殆んどの作品が手に入るようになったが、反面、渇望感から必死に探すという情熱みたいなものが失せていくような気がしてならない。

さて、ハバード、モーガンと同じ1938年生まれの「神童3人衆」の一人、リトルの実働期間は58年〜61年10月と短く、「夭折のトランペッター」として評価、人気、共に高い。本作は通好みの代表作として知られている一枚である。

本作を聴いてみると、演奏フォーマットはハードバップだが、レーベルのキャラを反映し、凡百のハードバップ作品との違いが歴然としている。リトルのボスであったdsのローチの意向なのか、時代性なのか、或いは監修のナット・ヘントフの考える所なのかよく判らないが、北欧の冬空を連想させる重苦しささえ感じる重厚なアンサンブルをベースに、何所となく鈍い音色で前衛色さえ漂うリトルの弾力あるtpが全編(全てリトルのオリジナル曲)に流れる。人気のタイム盤とはかなり趣きが異なるので、好みが分かれるかもしれない。

個人的には、若さの発露というか、華やかさがもう少し有っててもいいのではないのかなぁ。

こんな演奏ばかりやっていると体を壊すのも無理ない。事実、半年後、尿毒症でこの世を去ってしまうのである。享年、23才。

注目はこの後、暫らくして二人であの「伝説のファイヴ・スポット」を録音するドルフィーの参加だが、アレンジが強めに施されているせいで本盤では未だ、次作を予感させるほど息のあったコラボレーションには達していない。

それ以上に、pのフリードマンがあまり生かされていないのが、チョット残念である。

一方、M・ローチのドラミングはまことに冴えている。

因みにDB誌では四ッ星でした。

(2004/9/9)