OBLIQUE / BOBBY HUTCHERSON

このレコードはちょっとした問題作である。といってもそう思っているのは僕だけかもしれないが。ボビ・ハチのベスト作と言えばとうの昔から“HAPPENNINGS”が定説、通説である。確かに優れた作品には違いない。DB誌でも年間ベスト・アルバムに選出されたほどである。

しかし、僕はどうもあの「COOL」なサウンドに今ひとつ心から馴染めない。

この“OBLIQUE”は録音から12年間も「オクラ」にされ、79年、日本で初めて日の目を見た作品である。ボビ・ハチは66、67年に本作以外にも“STICK-UP”、“TOTAL

ECILIPSE”も録音し、その2枚の方がリリースされ、本作がボツになった。

恐らく、1年前の“HAPPENNINGS”とほぼ同じメンバー(bのみ異なる)だったからであろう。しかし、出てくるサウンドはまったく正反対のホットで激情型である。

もともと、ボビ・ハチのヴァイブはパーカッシブ奏法を特徴としているが、本作では、その個性をより徹底して追求している。また、ボビ・ハチにインスパイヤーされたハンコックが、時にはまるでC・テイラーばりに鍵盤を激しく打ち続け、こんなハンコックを他に聴いたことがない。素晴らしいです。

こんな風に書くと、なんか初めから硬い演奏を連想しがちですが、おっと、どっこい、本作はボサあり、バロック調、ロック、サンバありと、実に多彩で変化に富んだリズム構成になっている。ジョー・チェンバースの鮮やかなドラミングも聴きものです。

BLUE NOTE GXF 3061

BOBBY HUTCHERSON (vib ds) HERBIE HANCOCK (p) ALBERT STINSON (b)

JOE CHAMBERS (ds gong & tympani)

1967

本作で興味深い曲は、ハンコックが映画「欲望」(アントニオーニ監督)のために作曲した“Blow Up”のテーマ。軽いしゃれたロッック・ビートに乗り、ボビ・ハチ、ハンコックのタイトル通りの熱ぽいプレイが聴かれる。また、サンバのリズムをベースにしたボビ・ハチのオリジナル“Subtle Neptune”のモーダルでホット&クールな演奏も聴き応え充分。自然と血が騒いでくる(ハチケン・サンバ???)。

だが、最高に聴かせるチューンはアルバム・タイトルにもなるチェンバース作の“Oblique”である。イヤー、凄いです。この演奏。ボビ・ハチのヴァイブの真の力をまざまざと見せ付けられる衝撃のソロです。決して大袈裟ではありません。

ハッチャーソンは本作が未発表のままになっている事を非常に残念がっていたと言う。そりゃ、そうだろう。BNも罪なことをしたものだ。

まぁ、リバティ時代と言ってしまえば、それまでだが、ミュージシャンの立場からしてみれば、さぞ悔しいだろう。

“HAPPENNINGS”ファンには悪いが、ハッチャーソン、渾身の一作として、ぼくにとって、こちらが「表名盤」、“HAPPENNINGS”は「裏名盤」である。ついでに言えば、“LIVE AT MONTREUX”は知る人ぞ知る「隠れ名盤」である。

(補記)“TOTAL ECILIPSE”の録音日は最近の資料によると1968年が有力です。

(2004/12/30)

ATLANTIC SD 1571

CHARLES LLOYD (ts fl) KEITH JARRETT (p) RON McCLURE (b)

JACK DeJOHNETTE (ds)

1967

もし、あの時、“Forest Flower”に出会っていなかったら、果たして今日までジャズを聴き続けていたか、そして、こうしてHPを立ち上げていたか、自分でも解らない。

あの時とは、初めて「ジャズ喫茶」、それも‘シャンクレール’の扉を開いた67年4月である。コルトレーンがこの世を去る僅か3ヶ月前のこと。

今、思えば、あの頃が、わが国の「モダンジャズ・ブーム」の絶頂期であり、同時に「ジャズ喫茶」全盛時代だったようです。

当時、人気ジャズ喫茶は時間制を取っており、‘シャンクレール’も「ワン・ドリンク、2時間」であった。2時間というと、大体、5枚位だが、まるで欠食児童のように貪るように聴いたものだ。あの時は、全てが初体験で、“Forest Flower”の他、何が掛かったか、まったく記憶がない。唯、チャールス・ロイドというミュージシャンと輸入盤の存在を初めて知ったのだ。

当時、一世を風靡したこの‘CHARLES LLOYD QUARTET’の活動期間は66〜69年の末までの約三年半。その間に8枚のレコードを残している。しかし、その内の7枚までは、意外にも初アルバム“Dream

Weaver”から一年ちょっとの間に吹き込まれており、アルバム・リリ−ス時期とかなりギャップが有るので要注意です。本作も解散後の確か?70年代に入ってから発表されたと思います。

なお、本レコードのアルバム・カヴァーには、ソビエトの国旗をモチーフにしたもう一種があります。どちらが、1stカヴァーなのか、失念しました。

本作は1967年5月14日、当時、ソビエト連邦エストニア共和国タリン市で開かれたインターナショナル・ジャズ・フェスティバルでのライブである。このインターナショナル・ジャズ・フェスティバルは14回目を迎える歴史のあるジャズ祭で、アメリカのジャズ・グループがステージに立つのは、今回が初めてだそうです。

イヤー、このステージ、ホント、素晴らしい。ジャズの醍醐味というか、神髄をたっぷりを味わせてくれます。スタンディング・オベーションが鳴り止まなかったという「伝説のステージ」である。

特に、キースのインスピレーションに富むプレイは、どうでしょう。僕は、勝手ながら、この日を超えるキースのプレイを聴いた事がなく、「マーベラス」という表現しか頭に浮かびません。後年、評判になる‘STANDARDS’の演奏に時々出てくるお得意フレーズがもう既に、このステージで聴かれる。

また、リーダーのロイドも怒涛のtsに加え、リリシズム溢れるflで聴衆を唸らせる。よく、ロイドのtsをコルトレーンのエピゴーネンと言う人がいますが、確かに技法的には似ている部分がありますが、表現方法、演奏スタンスは全く異なり、表層的な聴き方をするととんでもない勘違いをする恐れがあります。本作を聴けば、お解りいただけると思う。

全4曲、甲乙付けがたい好演ですが、トドメはラスト・ナンバー‘Triba Dance’。 スパイラル調の曲想を持つこの演奏はlまるで竜巻の旋風の如く、会場全体を巻上げ、興奮の坩堝と化していまう。ここでのロイドは、アイラーをも彷彿させるスピリチュアルなtsを聴かせ、キースもコルトレーンの「至上の愛」のワン・フレーズを織り込むなどして、イヤハヤ、とんでもない熱演である。しかもロイドの世界をしっかりと創出している。だから、聴くものの心に響くのだろう。

因みに、本作はDB誌で‘Make no mistake, this is an excellent album’と評され、★★★★ 1/2 の高得点を得ている。

本作を聴かずしてロイドを“Forest Flower”一発屋とか、また、ロイドよりもキース、ディジョネットに目が行く、なんて思い込んでいるジャズ・ファンがいるとしたら、是非、この演奏を聴いて欲しい。

これほどの作品がほとんど紹介されず、また、存在すら知らないジャズ・ファンが多いこの国のジャズ界はどこか歪だ。

ps やや、なんと、11〜14(今日)まで、ロイドが‘BLUE NOTE 東京’に来ているではありませんか。‘BLUE

NOTE 東京’のHPを見るまでまったく知りませんでした。でも不思議だなぁ。。実は先回、4/30に更新した後、次のアップは本作と決めていたのです。でも、仕事と雑用、家族サービスでなかなか時間が取れず、2週間ぶりにやっと、まとめて時間が取れ更新できたわけです。偶然とはいえ、それに合わせるかのように、来日しているとは、ちょっと驚きです。それに、本作が録音された時期と僕がジャズを聴き始めた時期も似通っている。

僕にとって、ロイドは「ジャズの伝道師」であり、そして‘LIVING REGEND’(生きる伝説)なんです。

(2005.5.14)

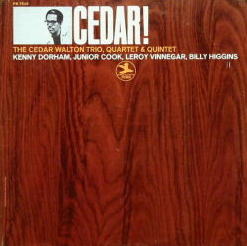

PRESTIGE PR 7519

KENNY DORHAM (tp) JUNIOR COOK (ts) CEDAR WALTON (p)

LEROY VINNEGAR (b) BILLY HIGGINS (ds)

1967

最近では、名バイ・プレイヤーと、あまり有り難くないイメージで語られるケースの多いウォルトンですが、昔から作曲能力に非凡なところを見せており、本作でも6曲中、4曲を提供している。トップの‘Turquoise Twice’はモーダルでクールな中にも「哀愁さ」をも滲ませながら熱気を孕んだ好トラック。曲想があの‘CAPERS’に似ている。もしジャズ喫茶でこの曲が流れ始めたら、多くの人達が「おゃー?」とジャケットに目を遣るのではないかな。‘Short Stuff’ではファンキーな味が美味しい。また、‘Head And Shoulders’での知的でトリッキーなサウンドが思いのほか新鮮である。

なお、ウオルトンのオリジナル以外の2曲は、トリオによるガーシュインの‘My Ship’とエリントン・ナンバー‘Come

Sunday’、前者では、ホント、大人びた趣味の良いピアノが満喫でき、後者ではボサ・リズムで入った後、4ビートに乗ってご機嫌な演奏が楽しめる。

もし、ジャケットのショボさで本作を見落としているとしたら、是非、一度聴いてみてください。

「名盤」というほどではないが、「隠れた好盤」のレベルは確実に有している。

ただ、ウォルトンのピアノが初リーダー作にしてはあまりにもマチュアな故に、「これ以上の上積みは期待できない」という陰口もない事はない。

まぁ、ご自分の耳でお確かめくだされ。

(2005.12.12)