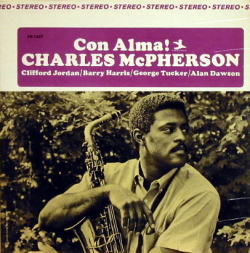

CON ALMA! / CHARLES McPHERSON

PRSTEGE 7427

最近、通い始めたジャズ喫茶で流れる80年代以降の‘先端ジャズ’を聴くと、「あの頃のモダンジャズ黄金時代」が「世界遺産」というか、やはりジャズは時代と共に変貌・進化していると思わざるを得ない。暫らく、アルバム紹介が進まなかったのも自分なりに消化する時を要したのだろう。そこで、今回、チョット考えて60年代中盤、モダンジャズ全盛期に突如現れたビバップas奏者、マクファーソンを選んでみました。大のビバップ・ファンでもあるドン・シュリッテンがプロデュースした作品である。

リーダー作としては2作目で、一作目(7359)の方が一般的には良く知られているが、本作も地味だがなかなかの好盤である。ヘラクルスのような彫の深いポートレイト風ジャケット写真同様、マクファーソンのasも結構、陰影のあるソロを披露している。ただ、STEREO盤のせいか、この時代なのか、ゲルダーの録音にしては、モノ盤で聞かれる骨太のサウンドではなく、やや軽めの「音」になっているので、少し音量アップしないと気付かないかもしれない。

ここでは、前作のC・ジョーンズのtpに代わりにジョーダンのtsがフロントを努めている。pは同じくB・ハリスである。このビバップに根ざしたピアノ・ソロもチョットした聴きものである。ビバップというと別名‘HOT JAZZ’とも言われるように熱ぽい演奏が特徴であるが、ここでは、むしろ、クールで実に落着いた、掘下げのある演奏が聴かれる。それもこれもマクファーソンの音楽性の高さから生れているのであろう。それは同時に、ビバップがハードバップに全面的に転換していったのではなく、一方で継続しながら進化していた証拠ではないでしょうか。

バップの名曲が大半を占める中、‘IN A SENNTIMENNTAL MOOD’でのじっくりと情感を込めて歌い込むマクファーソンはテクニックだけでなくビバップ(モダンジャズの原点)の精紳をも正統に継承している事実を物語っている。C・ジョーダンは平均の出来だが、リズム・セクションは秀逸。6曲中、7分を越すトラックが4曲もあり、本作の充実ぶりが如実に顕れている。

CHARLES MCPHERSON (as) CLIFFORD JORDAN (ts) BARRY HARRIS (p)

GEORGE TUCKER (b) ALAN DAWSON (ds)

1965

(2004/7/21)

SAVOY MG 12075

TED BROWN (ts) WILLIE DENNIS (tb) RONNIE BALL (p)

WENDELL MARSHALL (b) KENNY CLARKE (ds)

1956

トリスターノ派ピアニスト、ロニーの唯一のリーダー作である。何だか小難しいイメージが付き纏うが、サボイというレーベルのせいか、或いは、dsにK・クラークが入っているせいか、全編に亘って堅苦しい所がなく、実に心地よく、ノリの良い演奏が続く。

ロニーのpと言えば、コニッツやマーシュとのクール派セッションで聴かせる指の関節をポキポキ折るような歯切れの良い、折り目正しいタッチが特徴であるが、本作では、むしろスイング感、歌心をより前面に押し出しており、意外な側面を見せていて、ここが聴き所である。後年、歌伴もソツ無くこなすあたり、守備範囲は結構広く、頑ななトリスターノ原理主義者ではないようだ。

そして本作の最大の聴きものはレコーディングに恵まれず、不遇を囲っていたT・ブラウンのtsである。充分に与えられたソロ・スペースを生かして、伸び伸びとスムーズにtsを鳴らすブラウンは思わぬ拾い物である。クール派テナーの一人としてマーシュとよく比較されるが、クネクネ感がマーシュに比べ少なく、よりスインギーに歌うブラウンのtsを愛するファンは少なくないようです。

彼の代表作としては‘FREE WHEELINNG’が「幻の名盤」として知られている。

tbのDENNISについては、一時、ミンガス・グループに在籍していたことぐらいしか知らないが、ここでは、メンツに合わせ、意外に知的なプレイを聴かせてくれます。

ジャケットはSAVOYらしく些か安っぽいが、ヴァン・ゲルダー録音によるオリジナル盤の「音」は演奏内容の良さを更に引き立てている。ゲルダーの「音」も時代と共に微妙に変化して行くが、ひょっとしてこの頃が一番良かったのかもしれない。

本盤を聴くと、「オリジナル盤神話」が消えることなく、むしろ最近、頓に囁かれるのも、自然の成行きではないでしょうか。それを再認識させるほど本盤の録音は素晴らしい。

(2004/8/7)

時には、何も構えず無防備にしてジャズを聴きたくなる場合がある。特に夏バテ気味の気だるさが全身を覆うこの時期がそうだ。そうなると、やはりハード・バップ盤だが、なんでも良いという事ではない。名盤・人気盤では、チョット重いし、おもしろくない。ここはそれなりに味の有るB級盤がイイ。それも「川の流れのように」ゆったりとした純正ハード・バップだ。

そこで本作のようなレコードが登場するワケだ。ジャケツトからして、その条件を充分クリアしている。ここまでくると笑いを通り越し、アメリカの古き良き時代の大らかさに畏敬の念さえ憶える。で、中身のお味はどうか?と言うと、これがなかなかイケル。

まず、「悲運のアルト奏者」とも言われるジェンキンスのソロがたっぷりと聴ける点だ。正確に言えば、本作はジェンキンスの単独のリーダー作ではなく、ジャム・セッション風だが、ジェンキンスのオリジナル曲が3曲も取り上げられていることから、実質的にリーダー作と思っていいだろう。第二の点は、A面、B面、それぞれ2曲ずつ配し、何の仕掛けもない分、溌剌としたフロント陣の屈託の無いソロが十分に楽しめる。そして、もう一つは、トップに個人的愛聴曲‘Star Eyes’が入っている点だ。ここでは、美しいトーンで歌い上げるバードのtpが聴き物である。この頃のバードはどの作品を取ってもいい出来だが、本作は上位の部類に入るであろう。

リーダーのジェンキンスのasはマックリーンに似過ぎ、とよく揶揄されているが、そのケレン味のないプレイは結構、エモーショナルです。ただ、マックリーンほど毒気というか臭みが無い分、インパクトが弱かったかもしれない。ジェンキンスは57年の4〜11月の僅か7ヶ月でジャズの表舞台から消えてしまったが、その割に良く知られ、マニアに人気もある。

そのワケは、やはり、‘NEW JAZZ/PRESTIGE’、‘BLUE NOTE’、‘RIVERSIDE’という3大ジャズレーベルの他に、本作のように‘REGENT/SAVOY’にまで短期間の内に録音を残していたおかげであろう。

その内では、PRESTIGE 7114、NEW JAZZ 8232、BN 1560・1573あたりが人気を博しているようだ。

ps 本作の5日前に録音された‘JAZZ IT’S MAGIC!’(REGENT 6055)も同じようなコンセプトで制作されており、こちらでは、「悲運のアルト奏者」のもう一人のS・REDDがフューチュアーされており、マニア好みのこの2枚、持っていて損の無い好盤である。

そう言えば、GENE QUILLという「悲運のアルト奏者」もいましたね。

REGENT MG 6056

DONALD BYRD (tp) JOHN JENKINS (as) CURTIS FULLER (tb)

TOMMY FLANAGAN (p) DOUG WATKINS (b) ARTHUR TAYLOR (ds)

1957

(2004/9/23)

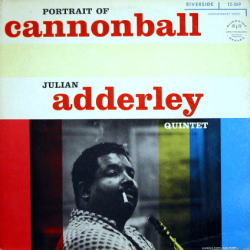

ジャズの世界に限らず、どの世界にもよくあるケースだが、あるレッテルを貼られると、そのイメージがどんどん拡大、一人歩きしてしまう。いいイメージならともかく、そうでもない場合は、ミュージシャンの評価の命取りになりかねない。アダレィの場合は、どうだろう。

その辺りの事情は、今までしばしばいろいろな方が述べられているので、ここでは触れませんが、アダレィ・ファンの間でさえ、本作を蔑ろにしているところにアダレィの不幸がある。

本作はマイルスとの共演によって自信を取り戻したアダレィがイメージ・チェンジのためリバーサイドから再出発を図った作品と言われる。同じフロリダ仲間のミッチェル(レコード上、初共演?)とマイルス/JAZZ

TRACKSで共演したばかりのエバンスと、手垢の付いていない人選がなされ、イースト・コーストの熱い気風を飾り気なくストレートに表現している点からもその意図がハッキリと窺われる。また、最初で最後の共演となるミッチェルとエバンスの組合せ、今となってはこれも大変、貴重です。

RIVERSIDE RLP 12-269

BLUE MITCHELL (tp) CANNONBALL ADDERLEY (as) BILL EVANS (p)

SAM JONES (b) PHILLY JOE JONES (ds)

1958

トップはいきなり、G・グライスの名作‘MINORITY’を高速で飛ばす。この演奏は確かTake2とTake3を繋いでいると、何かで読んだ記憶があり注意して聴きましたが、ひょつとしたらアダレィとミッチェルのバトン・タッチの際かな?としか解りません(タコ耳では当然ですが)。

2曲目、アダレィのオリジナル・バラード‘Straight Life’では、意表をついて、最初のテーマをミッチェルだけに吹かせるが、この演出は憎い。この一曲で本作の出来の良さが、ほぼ推察できます。他の選曲もバラエティに富み、アダレィのもう一つオリジナル曲もなかなかイイ味が出ている。

さぁ、そこで、本作の隠れた聴きどころは、というと、

まず、(1)ミッチェルのtpがリーダーのアダレーを食ってしまいそうなトラックもあるほど覇気がある。

(2)マイルスがこの日の為にアダレーに贈ったという‘Nardis’(初演)。テーマ部分はまるで直立不動で演奏しているかのような異様?な雰囲気が感じられる。

(3)リズム・セクションが実にしっくり息が合っている、この3点である。

そしてこれらには、実はそれなりの理由とその後があるのです。

(1)ミッチェルは、本作の翌日(と翌々日)に彼の初リーダー作‘BIG 6’(同じRIVERSIDE)の録音の予定が入っていた。しかも、アダレィの推薦という。これは、張切りますよね。

(2)実は、この日の録音スタジオになんとマイルスがいた、という話です。この緊張感を聴くと本当と思わざるを得ません。硬さを感じさせるユニゾンから一転、サトルなフィリーのブラシ・ワークに乗って、アダレィがコントロールの利いた素晴らしいソロを取り、ミッチェル、エバンスもクールなソロを繋いでいく。

この‘Nardis’はややオリエンタル調の曲想だが、ここでは深く潜行する神秘感をも漂わせ聴き手の胸に沁みる。ミッチェルのソロの出だしなんか、マイルスと錯覚するほど似ているし、エバンスのコンピング・センスが抜群に光る。

3)5ヵ月後、エバンスは同じサム、フィリーを従えリーダー2作目‘EVERYBODY DIGS BILL EVANS’を吹き込み、一躍、その名をジャズ・シーンに広める。よほど、この日のセッションが気に入ったのであろう。

エバンスの一番のお気に入りドラマーがフィリーとなった決定的セッションでもあった(ヤクまでも?)。

フロリダの与太者あんちゃん風ジャケットが災いして誰も褒めないが、本作は「埋もれた名盤」の一枚として密かに応援している。

(2004/11/22)