隠れた名盤・好盤 vol.11

REMEMBER ME / FRANK STROZIER

SteepleChase SCS 1066

FRANK STROZIER (as, fl) DANNY MOORE (flh) HAROLD MABERN (p) LISLE ATKIINSON (b) MICHAEL CARVIN (ds)

1976. 11. 10

‘Here's Frank Strozier’のコメントの中で、本作を「16年ぶりのリーダー作」と記しましたが、1962年に録音した‘March Of The Siamese Children ’(JAZZLAND 70)を見落としており、正しくは「14年ぶり」ですね。訂正してお詫びします。

さて、本作は70年代中期に起こった「ハード・バップ リバイバル」の流れに沿ったものですが、それにしても「14年」とは、いかにも長いでよね。

その長さをタイトルが物語っている。そして、デビュー当時は、やや童顔であったストロージャーも、それなりに男ぽっく写っている。

ストロージャーは作曲の才もあり、ここでも7曲中、5曲を提供し、asとflを吹き分けています。

では、早速、タイトルとなった‘Remember Me’を聴いてみましょう。いきなり無伴奏でストロージャーのasでスタート、14年間の不遇を吐露するシビアな演奏と思いきや軽いボサ・ロックのリズムに乗った軽快な演奏が始まり、良い意味でいなされた感じがしないでもない。だが、2曲目、‘Kram Samba’は一転してモーダルでアップ・テンポ、スリリングな力演に変わり、このプログラミング、なかなか上手いです。それにストロージャーのasも実にエモーショナルだ。

ところで、50年代後半に、シカゴからMJT+3でデビューしたスロトージャーのasは、多くのas奏者同様、パーカーをベースにしながら、当時から既にコルトレーンの影響を受け、その透明感ある音色と共に異色のスタイルとしてかなり注目を浴びたが、アクのなさ、やや線の細さにより次第に、第一線から遠ざかってしまい、その後は、ロイ・ヘインズ・グループ等のレコードで健在で知る位であった。でも、この‘Kram Samba’の熱さで14年の間のジャズとの関わり方が窺われます。

それを更に証明する演奏がB-1のストロージャー のオリジナル‘For Our Elders’。カルテットによる演奏。これは僕だけが感ずることかもしれませんが、ストロージャーのアドリブ構成は独特で、前半と後半ではかなり趣が変わり、ここでも後半、ギアを一段シフト・ダウンして、細かな音をググッと押し込めながら、徐々にテンションを高めていく展開、スピリチュアルで聴き応えあります。

続く、C・ポーターの‘Get Out Of Town’はスムーズでしかも歌心充分なストロージャーが聴きものです。もともとスタンダードをうまく料理する力量を持ち合わせているので、76年に相応しい解釈で聴き手を楽しませてくれます。それに、以前より音色が太く逞しくなっている。

で、本作のもう一つの聴きものは、ムーアのflh。flhとは思えぬエッジの利いた音色と鋭いフレージングは出色のできで、本作の価値を高めています。

「モダン・ジャズ」と言うと、どうしても50年、60年代ものに集中する傾向があり、1976年のストロージャー、「14年ぶり」のこの新録は見逃しがちですが、なかなかどうして、かなり上等と思います。

なお、ストロージャーは同年、WOODY SHAWの‘LITTLE RED'S FANTASY’にも参加している。

(2011.5.30)

MPS 21 20909−1

RED GARLAND (p) JIMMY HEATH (ts、ss) PECK MORRISON (b) LENNY

McBrowne (ds)

1971. 5. 3 NY

1962年、PRESTIGEに録音した‘WHEN THERE ARE GREY SKIES’を最後に、故郷、ダラスに引き篭もり、時々、W・コーストでも活動?していたガーランドが9年ぶりに吹き込んだ一枚。レーベルがドイツのMPS、プロデューサーがD・シュリッテン、そして場所がNYという点が興味深いですね。

この作品が73年にリリースされた際、随分話題になり、とりわけガーランド・ファンは随喜の涙(ちょっと大袈裟かも)を流したものです。ただ、トリオではなく、ヒースが入ったクァルテットだったので、一部のファンから残念がられたのも事実。そうした経緯からかもしれませんが、最近では忘れられた感が強い。

でも、この作品はなかなかの好盤。

まず、MPS録音と言う事で、「音」がイイ!聴き慣れたPRESTIGE盤、RIVERSIDE盤と違って、ガーランドのpがクリアでしかもブライト感を伴い、生き生きしている。また、ダイナミック・レンジも広い。一曲目の‘The Quota’で、フォルテッシモで弾いた一音が、僕のオンボロ装置ではきちんと再生できず、ビビルほどです。挑戦的と言うか、好戦的なガーランドにビックリ仰天。レコード上とは言え、ほぼ10年間、第一線から遠退いていたとはとても信じ難いプレイです。

それにしても、NYのスタジオでエンジニアがPAUL GOODMANなのに、ちゃんとMPSの「音」になっているのが不思議というか、驚きですね。当然、録音機材もセッティングも違うだろうし。でも、そこがプロなのかもしれない。

また、tsとssを吹き分けるヒースが実に素晴らしいです。以前のヒースは折り目は正しいけれど、やや融通が利かない堅物テナーのイメージが少なからずありますが、この日はプレイはフレキシブルで、しかもウイットさえ感じさせる吹き方で、原曲の味、良さを十二分にプレゼンテーションしている。2曲をssを吹いており、軽やかでありながら、芯のある音で聴かせます。

そして、本作を更に魅力ある作品にしているのが、選曲の良さ。

なかでも、‘DAYS OF WANE AND ROSES’は同曲のベスト・ヴァージョンの一つと言っていいでしょう。

また、スィンギーな‘ON A CLEAR DAY’もホント、心地よいです。L・ヴネガーの‘FOR CARL’の仄かな哀愁もGooですね。

なお、‘THE SQUIRREL’を作曲したダメロン’を‘Pameron’と誤植いている(笑)

かって、彼の人気盤の一つ‘AT THE PRELUDE’のレヴューである批評家から「楽しいだけの作品なら、ごまんとある」と酷評され、カクテル・ピアニストの烙印を押されしまったガーランドだが、いえいえ、さすが元ボクサー、そう簡単にKOされませんね。

そもそも、プレリュード(サパー・クラブ)は食事を楽しみながらJAZZを聴く場所で、コンサート会場とは違う。勘違いも甚だしいです。

もし、ガーランドをカクテル・ピアニストと決め付けるならば、世界中の大半は「カクテル・ピアニスト」だろう。本盤がそれを証明している。

なお、ガーランドはMPSにもう一枚、トリオ盤(↑)を録音している。通説では‘THE QUOTA’と同じ日の録音とされているが、どうでしょう?リア・カヴァでは5月としか記載されていないし、S・ジョーンズ(b)、R・ブルックス(ds)とメンバーを替えていますが、フィーリングが合わず気のせいか‘THE QUOTA’と比べ、やや調子を落としている。そして、リリースは75年と4年後になっている。NYに滞在していた時には違いないが、多分、同じ日では無かったのではないでしょうか?。あくまで推測ですが。

(2012.4.11)

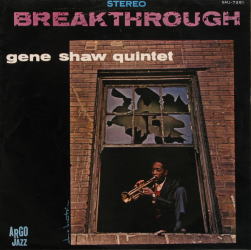

ARGO 707

GENE SHAW (tp) SHERMAN MORRISON (ts) JAMES TAYLOR (p) SIDNEY ROBINSON (b) BERNARD MARTIN (ds)

1962.10.11

ジャズをそれなりに知り、楽しみたければ、歴史的名盤や、巷に氾濫しているガイド・ブックで紹介される「名盤」の類を聴けば、ある程度満足できる。だが、それだけで、ジャズの「奥深さ」に気が付くか?と言えば、そう簡単に行かない。今日、紹介する本作は、そうした名盤群とは対岸以上、遥かに離れた一枚。だが、侮るなかれ!

ジーン・ショウはマイルスと同じ1926年(6月)、デトロイトに生れ、tpを吹き始めたのは二十歳位からと、当時としてはかなりの奥手ですね。

なんでもガレスピーを聴き、「この位、オレにも吹けるぞ」と、大ほらを吹き、仲間から「何、バカな事を!」と叱咤され、相当凹んだそうです。

ショーがジャズの表舞台に登場したのは、ミンガス・バンドの‘TIJUANA MOODS’(RCA・57年)と‘EAST COASTING’(BETHLEHEM・57年)ですが、傑作と誉れ高い‘TIJUANA MOODS’は、ワケあって5年間もお蔵入りの憂き目に遭い、名前の浸透度は大幅に遅れてしまったようです。

そうした不運を乗り越え、ショー、36歳になってやっと初リーダー作としてリリースしたのが、この‘BREAK THROUGH’。荒れ果てた雑居ビルの窓からtpを吹くカヴァが意味するものは、タイトルそのものですね。

実は、ずっと長い間、本盤は行方不明でしたが、思いもよらぬ場所で発見し、久し振りに聴き直しました。

いゃ〜、改めて本作の良さを再確認しました。

演奏スタイルは、所謂、ハード・バップですが、一般的に連想するゴリ味とチョット異なり、独特のアーバン・テイストをたっぷり含んだノリの良い演奏です。でも、甘さに流されない所が、ミンガス・バンド出身のショーの真骨頂ではないでしょうか。

ショーのtpはどちらかと言えば、音色からして地味な部類に入るだろう。大別すれば、例えば、ハバード、モーガンのようにブリリアントで華やかなプレイではなく、むしろマイルス、ドーハム系のタイプで思索的というか思考的なプレイが持ち味。、しかも、妙に聴き手の感情を擽りますね。

そうした彼の特長が、この初リーダー作で全開している。また、どこまでもコルトレーン・マナーを貫き通すモリソン(ts)の法外の好プレイも聴きものですし、シンプルながら洗練されたテイラーのpも不思議な魅力があります。

まず、一発目、テイラーのオリジナル・ブルース‘Autumn Walk’で殺られてしまう。‘Autumn’を感じさせるショーのtpと‘Walk’をイメージしたモリソンのtsとのブレンドが実に心地よいです。

二曲目以降もソフィスティケートな好曲、好演が続きます。それにしても、まったく無名のモリソンのtsって、ホント、Gooですよ。驚きです!

そして、本盤のキラー・チューンは、ラスト・ナンバー、‘It's A Long Way’

ワルツ・ビートに乗って、ショーが揺れながら呻くようにメランコリーなソロを吹き、続いて、コルトレーン本人でも真似できないほど切なくも、やるせなく歌い上げるモリソンのts、そして、センチメンタルなテイラーのp、もう痺れっ放し!!! 完全にノックアウトです。

次作の‘DEBUT IN BLUES’のラスト・ナンバー‘Traverog’同様、ショーの唄心が聴き手の感傷を激しく刺激する。両作ともラストに決め球を用意するとは、いかにもショーらしいですね。ショーのオリジナリティ溢れる妖しい世界に酔い、溺れるのも、またよし!

ショーはともかく、他のメンバーは無名に近く、今では「知られざる名盤」の資格、充分ですね。

なお、手持ちの本盤はペラ・ジャケの国内盤ですが、「音」は上々なので、もし見掛けたら、直ぐゲットをオススメします。

(2012.7.1)