1944~1989

PORTRAIT OF WOODY SHAW

1944~1989

過小評価、否、不当評価の名トランペッター

* リーダー・アルバム(PART 1)

IN THE BEGINNING

(MUSE MR 5298)

WOODY SHAW (tp)

JOE HENDERSON (ts)

LARRY YOUNG (p)

HERBIE HANCOCK (p)*

RON CERTER (b)

PAUL CHAMBERS (b)*

JOE CHAMBERS (ds)

1965.12 NY

ショ-、21歳の時の自主制作盤。83、84年頃、ミューズから日の目を見た。但し、発掘ものではない。所謂、デモ・テープと考えていいだろう。メンツは驚く無かれ、まるで当時のBNオール・スターズといった布陣。

しかし、これが、ショーの「躓き」の第1歩だったとは。

ショーは同年10月にシルバー・クィンテットの‘THE CAPE VERDEAN BLUES’でBNデビュー、11月には‘UNITY / LARRY YOUNG’に参加したばかりである。あくまで推測だが、恐らくライオンは、このテープを聴き、気分を害したのではないか。ライオンの目に、「このでしゃばり者、10年早い!」と映ったかもしれないなぁ。そのせいか、どうか定かではないが、ショーのBN・リーダー作はついに実現しなかった。シルバー・クィンテットに後から入ったT・ワシントンはリーダー作(NATURAL ESSENCE)を録音できたのに。

それにしても、よくもこれだけのメンバーがショーの呼び掛けに応じたものだ(殆どノー・ギャラに近かったそうです)。それだけ、ショーの実力を認めていたとも言える。

で、中身はどうかと言えば、残念ながら、まだ21歳のショーがプロデュースしたとあつて、個々のプレイヤーはそれなりの力を出しているものの、作品コンセプトが甘く、訴求力が弱い。

結果的に「裏目、勇み足」と出た本作に、ショーの最初から「ツキの無さ」を感ずるのは、僕だけだろうか。

(2006.1.15)

BLACKSTONE LEGACY

(CONTEMPORARY S 7627/8)

WOODY SHAW (tp)

GARY BARTZ (as, ss)

BENNIE MAUPIN (ta,bcl)

GEORGE CABLES (p,elp)

RON CARTER (b)

CLINT HOUSTON (b)

LENNY WHITE (ds)

1970.12. 8&9 NY

「遅すぎた」を証明するかのようにショーの公式初リーダー作は、71年になんと二枚組みで発表された。意外にもウエスト・コーストのコンテンポラリー・レーベルからリリースされたが、録音はNYで行われている。

曲によってケイブルスはエレクトリック・ピアノを弾き、当時のトレンドを取り入れているものの、6曲中2曲がLPの片面全部を占め、しかも全曲、ショーとケイブルスのオリジナルで構成された至ってハードでコアな力作と言っていいだろう。トニーもどきのホワイトのドラミングも興味深い。しかしながら、時代が悪すぎたのか、当時、殆ど話題にも上らず、そのまま時代の変遷に埋もれてしまった感がある。

生存中はもとより死後の今なお「不当評価」に甘んじているショーの真摯なジャズ・スピリットは既にこの初リーダー作で全開している。時折、描いているイメージにテクニックが追い付いていない部分が散見されるものの、荒削りながら溢れ出る「覇気」が全てをかき消している。今の時代、求められるのはこの「覇気」ではないでしょうか。

なお、ライナーノーツの中でショーは影響を受けたトランペッターとして、モーガンから‘so witty and tricky’、バードから‘warm and lyrical’、ブラウンから‘so much warmth’を挙げ、また相当な注意を払っているトランペッターとしてリトルを「真に個性的」、ハバードを「トランペッターが求める全てを正に有する」とコメントしている。

(2006.4.27)

SONG OF SONGS

(CONTEMPORARY S 7632)

WOODY SHAW (tp)

EMANUEL BOYD (fl ts)

RAMON MORRIS (ts)

BENNY MAUPIN (ts)

GEORGE CABLES (p el.p)

HENRY FRANKLIN (b)

THEUS Ⅱ (ds)

1972. 9. 15.18 LA

前回の‘BACKSTON LEGACY’から十ヶ月もサボってしまった。この小難しいショーの表情のせいである(笑)。ホント、筆(キーボード)が進みませんでしたね。

二作目となれば、当然、期待の度が大きくなるというもの。

だが、この理屈ぽい演奏には贔屓のショーと雖もちょっとあんぐりです。少し前、ジャズ・メッセンジャーズで吹き込んだ‘CHILD’S DANCE’の‘C.C.’で聴かせる目の覚めるようなプレイは何処へいってしまったのだろう。

全4曲、すべてショーのオリジナルで占められ、その意欲は解らないワケではないが、あまりにも、ううーん・・・・・・・・・。

まぁ、これも次作の生みの苦しみとでも好意的に聴いてみましょうか。

(2007.2.20)

THE MOONTRANE

(MUSE 5058)

WOODY SHAW (tp)

AZAR LAWRENCE (ts ss)

STEVE TURRE (tb)

ONAJE ALLEN GUMBS (p el.p)

BUSTER WILLIAMS (b)

CECIL McBEE (b)*

VICTOR LEWIS (ds)

TONY WATERS (congas)

GUIHERME FRNCO (percussion)

1974. 12. 11&18 NY

数年間に及ぶ西海岸での生活を終え、再び東海岸に心機一転、その活躍の場を求めたショーは、73年、ジョー・フィールズによって設立された新興レーベル「ミューズ」から好作を発表した。

JM、ハッチャーソンのコンボ(LIVE AT MONTREUXでの白熱のプレイが聴きもの)での経験を経て、またマッコイ・グループで知られるA・ローレンスのアルバムに参加したショーは前作のまるで土台なしにいきなり箱物を建てるといった気負いのまずさに気が付いたのだろう。勿論、プロデューサ、カスクーナのアドバイスも大きいと思うが、ハード・バップを基調に、コンガ、パーカッションを加え、色彩感と時代性を織り交ぜながら、己の存在を主張している。

つまり、本作の聴き所は、ショーのtpの吹き方の変化である。力み、突っ張りが影を潜め、スムーズで柔らかなソロ・ワークが前面に出始め、表現力の巾が増している。その好例がショーのオリジナル、妻に捧げた‘Katrina Ballerrina’、しなやかなtpプレイに愛の深さが覗く。

18才の時に作曲したというコルトレーンに捧げたタイトル曲‘MOONTRANE’と天を仰ぐショーのポーズが妙に重なるこの作品、やや新鮮さは欠けるが、仕切り直しという意味ではショーにとって意義のあったアルバムではないでしょうか。なお、このポーズ、後年、リリースされたコルトレーンの‘STELLER REGIONS’とそっくりです。

本作は当時、ジャズ喫茶でもよくかかり、ショーの認知度も上がるきっかけとなり、その頃、ショーは既に30才になっていたが、遥か先に「遅すぎる春」がやっと視界に入ってきた。

(2007.2.20)

LOVE DANCE

(MUSE 5074)

WOODY SHAW (tp)

BILLY HARPER (ts)

RENE McLEAN (as,ss)

STEVE TURRE (tb)

JOE BONNER (p)

CECIL McBEE (b)

VICTOR LEWIS (ds)

TONY WATERS (congas)

GUIHERME FRNCO (percussion)

1975. 11, NY

前作でそれなりの手答えを得たショーが約1年後、フロント陣を拡充し、更にアルバムの完成度、充実度を一段も二段も高めた快作。

当時、若手売出し中のB・ハーパー、J・ボナーの参加も話題となり、フラワー・プリントのジャツと併せマクビーの強烈なキック感溢れるベース・ラインで導かれるトップのタイトル曲が時代性をより鮮明に打ち出している。色彩感に満ちたリズム隊と分厚いサウンドを造りだすホーン陣の絡みが魅力的なメロディに乗って実に心地よい。

作曲したボナーのフレッシュなピアノ・ソロの後、しっかりと地に着いた気負いのないショーのtpが滑り出す。成長具合が手に取るように解ります。煽るような黒いハーパーのテナー・ソロも聴きもの。

だが、最大の聴きものは、フィナーレを飾るショーのタイトルを象徴するが如き軽やかに舞うソロです。

他の4曲も上々の出来で、中でもB面トップの‘SUNBATH’がご機嫌。アレンジを担当しているS・ターレのbass tromboneが効果的でコントロールの利いたショーのソロがほんと、カッコイイ。続くボナーのpもグーです。また、アンプを通したマクビーのベース・ソロも時代性を考えれば否定的には及びません。

まぁ、ショーをあまりお聴きになっていない方には、文句なしのオススメ盤です。

(2008.3.30)

LITTLE RED'S FANTASY

(MUSE 5103)

WOODY SHAW (tp)

FRANK STROZIER (as)

RONNIE MATHEWS (p)

STAFFORD JAMES (b)

EDDIE MOORE (ds)

1976.6.29 NY

録音日とレコードNo.は下の‘CONCERT ENSEMBLE’より早いが、実際のリリースは確か、後になり78年となっている。敢えてそうした理由は定かではありませんが、カスクーナなりの読みがあったかもしれない。

本作は、MUSEの前2作と違って、オーソドックスな2管編成のクインテット。耳の肥えた日本のファンに四つ相撲を挑んだワケでもないが力量を問われる編成には違いない。カヴァもド・アップのショーが映っている。意気込みを感じさせます。

さて、本作の注目ポイントはこの録音後、10月に実に14年ぶりに、ステイプルチェイスにリーダー作を吹き込んだたasのストロジャーの存在だろう。以前と比べやや、ラプソディックに鳴らすスタイルに変身している。

で、結論から言うと、本作はB面を占めるショーのオリジナル3曲から聴いた方が良い。小手先ではなく真っ向勝負にtpを鳴らす張りのある充実したショーが聴きもの。

では、A面はどうかと言えば、1曲目のマシューズのオリジナル曲‘Jean Marie’、出来自体をうんぬんする前に、スタートからE・ジョーンズばりのムーアのドラミング、マッコイもどきのマシューズを聴かされるとシラケてしまう。この演奏をトップに据えた理由は?2曲目はジェームスの洒落たボサ・ロックもので、ショーも軽やかにビートに乗っている。

これは、あくまで推測ですが、当初の予定ではA面とB面が逆であったのではないでしょうか。もし、そうだとしたら、まぁ、カスクーナの「弘法の筆の誤り」ってところでしょうか。

前2作と比べると、決して演奏レベルは落ちていませんが、やや保守的に後退した感があります。でも、それは、本当の地力が付いてきた証の裏返しと言えるのではないでしょうか。

(2008.12.18)

CONCERT ENSEMBLE

AT THE BERLINER JAZZTAGE

(MUSE MR 5139)

WOODY SHAW (tp, percussion)

RENE McLEAN (as,fl, percussion)

FRANK FOSTER (ts,ss, percussion)

SLIDE HAMPTON (tb, percussion)

RONNIE MATHEWS (p)

STAFFORD JAMES (b)

LOUIS HAYES (ds)

1976.11.6

これまで、MUSEから秀作を連発し、ようやく、その実力を認められ始めたショーが当時のレギュラー・クインテットにフォスターとハンプトンをゲストに加え、ベルリン・ジャズ・フェスティバルに出演した際の作品。初のリーダー・ライブものとなれば、聴く方としても大いに期待を膨らませるのも当然です。

しかし、である。確かに、聴衆の反応は良好だし、ライナー・ノーツにもそのステージの熱さが紹介されているけれど、いざ、一枚のレコードとして聴いてみると、問題が浮かび上がってくるのも否定できない。

まず、第一にゲストの二人が「コンサート・アンサンブル」と謳われている割に生かされていない点です。ただ単にソロイストが増えただけとの印象が強い。

次に、4人にパーカッションを叩かれると、少々、うるさいですね。

もう一つ、17分にも及ぶトップの‘Hello To The Wind’のテーマのかったるさは如何なものでしょか?また、曲想とソロの乖離が激しい。

ショーを始め、局部的になかなかの熱演ぶりが窺われますが、1枚通して聴くには、かなり我慢を強いられるのも事実。

ショーのような不当評価に甘んじているミュージシャンの作品は、無条件で応援したくなるけれど、本作は例外。

でも、ちょっとシビア過ぎたかな? ゴメン!

(2011.7.28)

THE IRON MAN

(MUSE MR 5160)

WOODY SHAW (tp,fgh)

ARTHUR BLYTHE (as)

ANTHONY BRAXTON (cl,ss)

MUHAL RICHARD ABRAMS (p)

CECIL McBEE (b)

VICTOR LEWIS (ds)

JOE CHAMBERS (ds)

1977.4. 6 & 13

不細工なカヴァである。それが故なのか、数あるショーのリーダー作の中で最も?無視されている。

この作品がリリースされたのは録音から4年後の81年、ひょっとするとコロンビアとの契約が終わってからかもしれない。

ただ、時代が悪かったのか、本作の制作コンセプトとなるドルフィとの関わり方が「なぜ、今になって?」、あるいは「今更?」というネガティブな思いを聴き手に与えたのも不運と言えば不運。

M・カスクーナもそうした不安を少なからず感じていたのでしょうか?リリース時期を遅らせる、否、探っていたのかもしれません。

しかし、今、改めて聴き直すと、この暑さで緩んだ身と心にビシバシと往復ビンタを喰らわしてくれる。

そうしたシリアスさはブライス、ブラクストン、エイブラムスといった「曲者達」の存在と無関係ではありません。

但し、その曲者ぽさは、これ以上出ると腰を引くなぁ、といったレベルまでに収まっており、当時のショーとの折り合いはしっかり付いているので御心配無用。

相変わらずストイックでありながら、自信と余裕さえ感じさせるショーのプレイはほぼ完成の域に達していて聴き応え充分です。

また、本盤のソリッドなサウンド・キャラクターが、ショーのペットに鋭さと力感を増す方向へプラス作用している。

カバァがもう少しサマになっていたならば、ショーのファンのみならずもっと多くの人達に聴いてもらえるでしょう。

(2012.8.23)

* リーダー・アルバム(PART 2)

|

ROSEWOOD ( COLUMBIA JC 35309) WOODY SHAW(tp) CARTER JEFFERSON(ts,ss) ONJAE ALLAN GUMBS(p) CLINT HOUSTON(b) VICTOR LEWIS(ds *JOE HENDERSON(ts) * STEVE TURRE (tb) etc 1977.12.15,17,19 NY |

長年、ジャズを聴いていて、不思議と言うか、その理由が解らない事が間々あります。その一つが、W・ショーに対する「過小評価」というより「不当評価」。ショーのように時代の変化に流されず、死ぬまで自己のスタイルを頑なに貫き通した悲運のミュージシャンは、本来ならば、我が国では一番愛され、高い評価を受けても良さそうなのに。勿論、一部の熱烈なファンが居るのだけれど。 何故だろう?60年代にリーダー作を正規に録音、リリースされていたならば、特に、4300番台半ばでもいいから、BNでリーダー作が造られていたならば、状況は大きく変わったのでないでしょうか!残念です。なんだかんだ言っても、やはり、ジャズ3大レーベルは強いですからね。中でもBNは。 また、別の角度からショーのジャズtp界に於けるポジションはどうかと考えると、異論を承知の上で言えば、例えばts界のジョー・ヘンに近いと思う。デビュー時期の差、取り巻く環境の差等の他に、目に見えない何かの違いがあったかもしれないが、せめて、マイルストーン・レーベルにでも、どちらもサイドで名を連ねているだけに、うぅ~ん・・・・・・・・・ 前置きはほどほどにして、メジャー・レーベル、第一弾。 雌伏十数年、34歳にして、ついにその力が認められた瞬間です! 本作のプロデュースも‘MOONTRANE’以降同様、気心が知れたカスクーナが関わり、ライナー・ノーツも書いている。 内容は、さすがメジャー、曲によってC・ジェファーソン(ts)とリズム・セクションからなるクィンテットとホーンを4~5本、コンガ、パーカッションを加えたオーケストラ編成の構成、しかも録音に3日間と、お金と時間を充分に掛けているだけにクオリティが高い。かってのボス、ジョー・ヘンがサイドに廻っている点も興味深いですね。 曲構成もショーのオリジナルが3曲、リズム・セクションの一人ずつが各一曲を提供し、中途半端にスタンダードを取り上げていない所が、意欲的で好感が持てます。しかも、曲想がそれぞれ全く違うため、A面B面、一気に聴きとおしても全く飽きない。そんな中、ベスト・トラックはB-2の‘Sunshowers’((HOUSTONE作)かな?心地よいアップ・テンポの中、各ソロイストがかっちょイイ! で、本作を30数年前、リアル・タイムで聴いた時のインプレッションは、一曲一曲の完成度の高さに、逆にまとまり過ぎた感を持ちましたが、改めて聴き直してみると、当時の自分の耳のやわさを自覚した。 やはりメジャー・レーベル、適切な表現でないかもしれませんが「品と格」をも感じさせる本作は「傑作」ですね。ポップさ、テンション・スリリングさ、ブルージー、メロウさ等々、色んなテイストが高い次元で埋め込まれ、粗い所が全くありません。 なお、78年にリリースされた本作は、DB誌でその年の「ベスト・アルバム」に選出されている。だが、我が国では黙殺された。 (2013.6.15) |

|

STEPPING STONES / LIVE AT VILLAGE VANGUARD ( COLUMBIA JC 35560) WOODY SHAW(cor,flh) CAETER JEFFERSON(ts,ss) ONAJE ALLAN GUMBS(p) CLINT HOUSTON(b) VICTOR LEWIS(ds) 1978.8.5&6 NY |

「破顔一笑」、「喜色満面」、「我が世の春」等々、何でも御座れのカヴァ。自己のグループ、ヴィレッジ・ヴァンガードでのライブ、しかもメジャー・レーベルとなれば、これ以上、もう何を望むというのでしょうか。 しかも、収録された5曲(実質は4曲)は全てメンバーのオリジナルとなれば、グループ全体のモチベーションが如何に高かったか如実に語り、本作をショーのBEST1アルバムとする方も多い。 そうした見方に同意することにやぶさかではありませんが、デヴュー当時からの作品を時系列に、そして60年代後半からリアルタイムでショーの作品を聴いてきた自分には、今一つ物足りなさを感じる。確かに、ショーのプレイは自信に満ち溢れ、非の打ちどころはありません。A面のショーのオリジナル2曲のグループ・エクスプレッションは期待通りの好演が続きます。 ただ、重箱の隅をほじくるようですが、B面のガムスとルイスのオリジナルの2曲があまりパッとしない。ガムスの‘It All Comes Back To You、この時代、こうしたやや軽め曲もあり、と思いますが、録音のバランスが良くないのか、作曲したガムス自身のpにいつもの精彩がない。 また、ルイスの‘Seventh Avenue’は曲としての完成度が低く、熱演すれども魅力にやや乏しい。 少なくとも2日間はテープが回っているので、もっと良い演奏が他にあったのでないか?例えば、本作の後、リリースされた‘WOODY Ⅲ’に組み込まれたC・ヒューストンの‘Escape Verocity’のように。また、バラードものでも一曲あれば、作品に充実度が増したのではないでしょうか。 とは言うものの、ぶれることなくアコースティク・ジャズに邁進するショーのスタンス、見上げたものです。 間違いなくショーの絶頂期を捉えた秀作。 (2015. 8..3) |

|

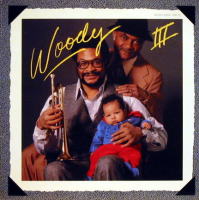

WOODY Ⅲ ( COLUMBIA JC 35977) WOODY SHAW (cont flh) CARTER JEFFERSON (ts) JAMES SPAULDING (as) RENE McLEAN (as) CURTIS FULLER (tb) STEVE TURRE (tb) CHARLES SULLIVAN (tp) ONAJE ALLAN GUMBS (p) BUSTER WILLIAMS (b) VICTOR LEWIS (ds) AZZEDIN WESTON (congas percussion) NOBU URUSIYAMA (percusion) * etc 1978. NY |

これまで、2回、生のショーを見ています。最初は何年か失念しましたが、S・ターレ(tb)、M・ミラー(p)を擁したクインテットと86年の第一回Mt..フジ・ジャズフェステバル。ソロの後、tpを両手で捧げるようにして拍手に応えるショーの姿を忘れることはありません。 聞くところによると、ショーのCBS時代の作品が進んでいないようです。事を起こしたゴードンも当時CBSと契約しており、推測で言ってはなんですが、もし、これが原因でCBSがCD化を躊躇っているとしたら、ショーはなんと哀れな男なんだろう。

|

|

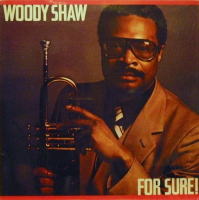

FOR SURE ! ( COLUMBIA FC 36383) WOODY SHAW (tp) 1979~1980,NY |

(以前のコメントと重複しています) 長い下積みの末、77年、ついにSHAWはメジャー・レーベル、CBSと契約を交わした。あの、モンクでさえ、CBSとの契約が成立した際、小躍りして喜んだと言う。勿論、メジャーが総て良いとは思いませんが、ショーの短い生涯の中で、81年まで、5枚のリーダー作を吹き込んだCBS時代こそ最高のパフォーマンスを記録した時代だったのではないでしょうか。 その中で最も異色なのは、4作目の本作。これまでのショーのtpはハバード同様、グループ全体のサウンドよりも、己のインプロヴァイスに重きを置いていたが、ここでは、さすがに、音楽の幅の広さを打ち出している。一流のゲスト(*)を加えたコンボから、ボーカル、ストリングスを加えた演奏で、ショーのtpの全貌が初めて描かれている。しかも、それぞれの完成度も高い。 さすがメジャー・レーベル、口も金も出すが、手を入れ時間も掛けますね。コンボ・スタイルではややもするとストイックにtpを鳴らし勝ちですが、しなやかで、スケールの大きい本作のSHAWのペットは他の作品ではなかなか聴けません。それに、本アルバムのSHAWに「華」まで感じます。 「FOR SURE!」のタイトルは伊達に付いているわけではありません。 SHAWの「隠れ名盤」として僕のイチオシです このジャケットのショーを見ると泣けてくる。メジャー・レーベルらしく、仕立ての良さそうな立派なスーツを着た姿だが、まだ板に付いていない所が、どこか、もの悲しい。でも中身は立派!! !です。 (2003.6.10) |

|

UNITED ( COLUMBIA FC 37390) WOODY SHAW (tp flh) 1981,NY |

今でも「過小評価」と言うより「不当評価」の扱いを受けているショーだが、理論家で知られる「四谷の御仁」はかって彼のレコードのコメントで「ショーはフュージョンを演らなかったから、人気が出なかった」と、述べられている。じゃー、フュージョンを演ったら、そのジャズマンに人気が出たのか?なんて野暮な突っ込みはしないが、必ずしもそうはなっていないはず。問題は、評価と人気は本来、別次元であるべきジャズ・ジャーナリズムが、此処最近、同次元で語られるケースが多い傾向にある点ではないでしょうか。その端的な例が、巷に氾濫している「ジャズ初心者のためガイドブック」だ。 本作でのショーのtpは、録音のせいか、いつになくリッチで艶やかな音色で鳴っている。経済的にはこのCBS時代が一番恵まれていただろう。実にしなやかなフレージングがそうした背景を浮かび表しています。マシューズとの共作‘Blues For Wood’での軽やかにして自信に満ちたプレイに、つかの間の栄光に包まれたSHAWの姿が浮かび上がる。

|