ハバードのBNにおけるリーダー作は‘THE NIGHT OF THE COOKERS’(4207、4208)<1965年4月9、10日>が最後となる。

ただ、後年になって66年3月5日のリーダー・セッション未発表2曲が‘BLUE SPIRITS’のCD盤で日の目を見ており、その間に、‘CONTOURS’(4206)や‘COMPULSION’(4217)といったBN・4200番台を代表する「隠れ名盤」にサイドマンとして、リーダー顔負けのプレイを録音している。また、同時期に‘ASCENSION

/ COLTRANE’(1965.6.28)、‘DRUMS UNLIMITED / ROACH’(1965.10.14、20)、‘EAST

BROADWAY RUN DOWN / ROLLINS’(1966.5.9)といった問題作、意欲作にもサイドマンとして参加している。

とにかく、知れば知るほど、当時のハバードの活躍、充実ぶりに驚かされる。

そのハバードが66年10月の‘BACKLASH’をかわきりにメジャー・レーベル「ATLANTIC」に計5枚のリーダー作を吹き込んでいる。普段、触れられる事はあまり多くないが、ハバードの成長過程を克明に記している力作、異色作揃いである。

なお、インパルスやBNで未紹介のアルバムがありますが、チョット跳ばして行きます(また、後日、紹介します)。

vol.7

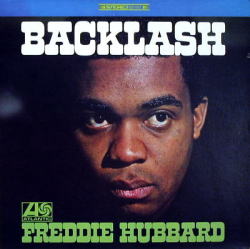

BACKLASH / FREDDIE HUBBARD

ATLANTIC SD 1470

FREDDIE HUBBARD (tp flh) JAMES SPAULDING (as fl) ALBERT DAILEY

(p)

BOB CUNNIGHAM (b) OTIS APPLETON (ds) RAY BARRETTO (cga bog)

手元に20年以上も前のジャズ批評別冊「私の好きな一枚のジャズ・レコード」がある。各界の200名の方々が一枚を選んでいて、その中でジャーナリスト・小野好恵という方が60年代後半の大好きなレコードとしてコルトレーンの‘OM’とこの‘BACKLASH’を挙げ、本作を選んでいる。

理由がユニークである。どちらも気違いじみて攻撃的なのが気に入ったそうで、特に本作はゲバルトの前奏曲にしてハバードの煽情的なラッパを聴いている時、自分は新撰組の土方歳三、そしてメキシコのプロ・レスラー、ジェス・オルテガでもあった、と語っている。ウウーン、妙に納得してしまう。この表現は恐らく、リアル・タイムであの頃を過ごした同世代の者にしか解らないであろう。

そう、あの頃は、今と違って顔に当たる風、揺れる木々の葉っぱにさえ「ざわめき」を感じたものだ。全てが「前向き」だったのだ。

1966

本作は所謂「ジャズ・ロック」アルバムとして紹介されているようだが、僕の捉え方はチョット違う。

デビュー以来、一連のBN、インパルスの作品、そしていろいろなセッションに参加してきたハバードが、BNを去りアトランテックから第一作目を発表するに当って、今後の方向性を「リセット」したアルバムと思う。その背景は、当時の高い次元の先鋭的なプレイのなかにも、徐々に煮詰まり感、一般的なジャズファンとの乖離感を嗅ぎ取っていたからではないでしょうか。その兆候はBNのリーダー、ラスト2作(BLUE

SPIRITS、THE NIGHT OF THE COOKERS)でコンガ奏者を入れ始めた頃から既に表れている。

ハバードはライナー・ノーツの中でこう語っている。“I’m not going to be

limited” つまり、自ら制限することなくいろいろな音楽にチャレンジしたい、可能性にトライしたい、という事である。「若さ」の特権とでも言うのだろう。

そのひとつの選択肢が「ソウル・ミュージック」である。そういった意味で、「ジャズ・ロック」と言うより「ソウル・ジャズ」と言った方が適切と思う。

特にソウル色の濃い最初の2曲はインパクトが強烈で、初めて聴いた時など、心の口がポカーンと開いたままだった。当時、尖がったイメージを受けていただけに、その変貌ぶりに驚いたが、時系列的にキチンとハバードのプレイを聴くと、驚くまでもなく当然の帰結と言っていいだろう。勿論、その当時は解らずかなり後になって気が付いたのだけれども。中途半端に終らず、ここまで徹底してやられると逆に気持ちが良く、小野氏が言う通りハバードのラッパが攻撃的で実にシャープだ。

また、変則リズムに乗ったスリリングな‘On The Que-Tee’も聴きものだが、一番、注目すべき曲はハバードの代表作の一つとなる‘Little

Sunflower’ではないでしょうか。このラテン・フレーバーを効かした洒落た都会的なサウンドは今までにない新しい境地で、最早「インディアナポリスの悪がき」ではなく立派な「ニューヨークの顔」に成長したハバードの姿を見い出せる。

本作を改めて、聴き直して見ると、意外に新鮮で、今日の耳にも充分に刺激的で魅力的である。

(2005/6/13)

(Ⅲ)

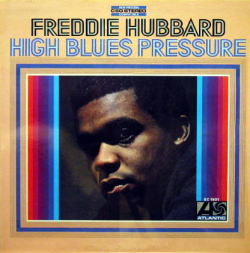

FREDDIE HUBBARD (tp) BENNY MAUPIN (ts) JAMES SPAULDING (as, fl)

KIANE ZAWADI (tb,euphonium) HOWARD JOHNSON (tuba) KENNY BARRON,

WELDON IRVINE (p) HERBIE LEWIS (b) FREDDIE WAITS, LOUIS HAYES (ds)

ROMAN “DOG”BROADUS (congs drums)

1967

SJ誌によると、2006年度・全米芸術基金の「ジャズ・マスター賞」にF・ハバードが選ばれ、また、「ザ・ニュー・ジャズ・コンポーザー・オクテット」と、NYのクラブに共演する(した)というニュースが載っていた。唇のダメージから本来の活躍が出来なくとも、どうやらジャズに対して地道な貢献を続けているようだ。もう一度、ハバードの胸のすくようなtpを聴きたいと願っているファンは多いだろう。といっても、ハバードももう67才になっている。

さて、多分、68年後半~69年頃と思うが、NHKの「ジャズ・フラッシュ」(児山紀芳氏・司会)の新譜紹介で初めて聴いた本作のインプレッションは決して良くなかった。

丁度、わが国が空前のジャズ・ブームを迎えていた頃で、コルトレーンはすでに亡くなっていたものの、当時、まだハードなジャズが主流であり、このハバードのアトランチック第2作目(二つのセッションで構成される)はややマイルドに映り、それほど注目はされなかった。ただ、後年、彼の作品を時系列に聴き始め、やっとハバードのキャリアの中での本作の位置づけが解ったワケだ。ハバードは時代に先んじている。ただ、早すぎたやもしれませんね。

(2005/10/28)

最後に、ディジー・ガレスピーが来日した際(?)、「好きな若手トランペッターは誰?」の問いに即座に「フレディー・ハバード」、そして、しばらく考えて「ジミー・オーエンス、チャック・マンジョーネ、リー・モーガン」、と答えたという。オーエンスの名が挙がっていることから、68、9年頃の話かな。

vol.9

ATLANTIC SD 1526

THE BLACK ANGEL (SD 1549)

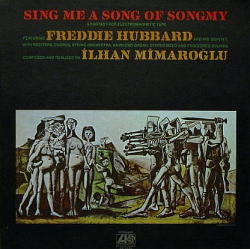

SING ME A SONG OF SONGMY (SD 1576)

FREDDIE HUBBARD(tp) CARLOS GERNETT(ts) KENNY BARRON(p)

GARY illigworth(org) BILLY BUTLER、ERIC GALE(g) GERRY JEMMOTT(fender bass)

GRADY TATE、BERNARD PURDY(ds)

1969

前々作、前作と「ソウル色」を強めて来たハバードが正面から‘SOUL MUSIC’に取組んだ意欲作にして異色作。1993年に発刊された「新・幻の名盤読本」に‘ROLLIN'’と共に「CD化して欲しい幻の名盤」として掲載された。

前作‘HIGH BLUES PRESSURE’(67年)から本作(69年)までの約1年半あまり、僕の知る限り、ハバードのオフィシャルな録音の形跡(サイド・マンも含め)は全く無い。この間、彼は何を研究していたのだろう。その答が本作。タイトルは「実験」となっているが、実験臭さはない。徹底した取組み姿勢が全10曲、それぞれ3~5分台と短い演奏時間ながら、実りの多い成果を生み出している。

本作には10年ほど前にインディアナポリスの田舎からNYに出てきた「お上りさん」ではなく、輝きに満ち、鮮やか過ぎる変身をしたハバードの姿がある。当時のヒット・チューン、ジム(ミィー)・ウエッブの‘Wichita

Lineman’やドナルド・ピケットの‘Good Humor Man’も取り入れているが、コマーシャルぽさは微塵もなく、自分の語法で吹き切っている。

人一倍、勉強したのだろう。

アルバム・カヴァ-をクリックしてください。

ベトナム戦争の「ソンミ村の大虐殺」をテーマにしたF・ハバードの反戦歌?

コメント不能の異色作品。 絵画はピカソの“MASSACRE IN KOREA”

本作を聴くと何時もコッポラの映画「地獄の黙示録」を思い出す。

なお、録音は何故か既にCTIレーベルと契約中の1971年。

内容と共に、いと不思議。難解な一枚!

ハバードは「冒険者」だ。一所に留まろうとはしない。本作は決して所謂、傑作、名盤と言った類いには入らないが、かって、当時、SJ誌の編集長を務めていた児山紀芳氏が60年代後半、アメリカのジャズ事情を視察、生のハバードのステージを聴き、こう語っていた。

「ハバードは70年代のジャズ界、最大のホープであり、かっての?(第二の?)のマイルスのような存在になるだろ」と。

残念ながら、その言葉を裏付けるレコードは記録されていないが、本作と次作‘THE

BLACK ANGEL’にこの頃、ハバードの充実ぶりの片鱗を窺う事はできる。

70年に入るや否な(1月)、‘RED CLAY’を録音し、スーパー・スターへの第一歩を踏む。その僅か8ヶ月程前のレコーディングである。

ハバードは本作のために3曲を書き下ろしている。‘Lonely Soul’、‘Midnite

Soul’、‘A Soul Experiment’といずれも「ソウlル」が付けられている。意気込みが半端ではない。‘Lonely Soul’、‘Midnite Soul’での「男の孤独、哀愁」を聴け!

(2005.12.30)