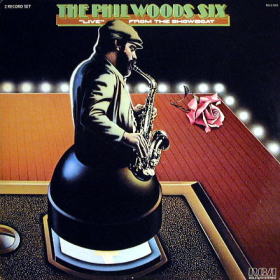

愛聴盤 vol.4

LIVE FROM THE SHOWBOAT / PHIL WOODS

RCA BGL2-2202

PHIL WOODS (as ss) MIKE MELILLO (p) HARRY LEAHY (g)

STEVE GILMORE (b) BILL GOODMAN (ds) ALYRIO LIMA (per)

ジャズの楽しみ方は、人それぞれ十人十色であるが、最大公約数的に言えば、「聴いて楽しい」で良いのではないでしょうか。ましてやライブものとなればなおの事。その観点から言えば、本作ほどピッタリ填まるレコードはそうはない。

ヨーロッパでの成功後、帰国したWoodsがクラブ‘ショーボート’で録音した2枚組の作品。‘ライブ’を想定してか、当時のレギュラー・カルテットにギターのリーヘイ、パーカッションにリマを加えカラフルなサウンドを創出し、見事な演奏を繰り広げています。ここでは、スタンダード・ナンバーから、ラテン、ボッサリズムのオリジナル曲、個性的なR・ウエストンの‘リトル・ナイルス、そしてS・ワンダーの‘スーパーウーマン’と構成も抜群で、卓越したテクニックに裏打ちされたウッズのサックスは縦横無尽に鳴り響き、ゲッツにも通ずるメロディアスなアドリブで観客を魅了する。

当時、無名に近かったサイドメンも、ウッズの熱演に引きずられ予想以上の好演を聴かせてくれます。なかでもpのメリロは、録音のチャンスに恵まれないのか、その実力は、かなりのものです。彼の作品である‘A Little Peace’では、アルコ・ベースとギターの格調高いイントロからウッズのあの‘泣き節’の後のピアノ・ソロなんか、思わず聴き惚れてしまうほど新鮮です。また、gのリーヘイもコード奏法はほとんどせず、大らかなシングル・トーンで奔放なWOODSと渡り合います。

わが国では、何故かペッパー、マクリーンに人気の点で大きく水を空けられていますが、どうも力量とは、無関係な物語性のせいのような気がします。

ウッズは、どうもいまいち、と思い込んでいる方は、ぜひ、聴いてみてください。全曲、110分近いこの2枚組み、一瞬のダラけもなく、一気に聴き通してしまいます(時間に余裕があればですが)。それもこれもWOODSの持つ音楽性の高さ、豊かさからくるものではないでしょうか。

時には朗々と、時には熱情的に、時には切々と、自由奔放に謳いあげるウッズに観客は惜しみない拍手を送っています。僕も一緒になって手を叩かずにはいられません。

このウッズが機械に聴こえたならば、耳のほうが機械なんでしょう。

なお、本作は‘グラミー賞’を獲得しております。本国では、高い評価を得ていますが、わが国では、あまり話題に登っていないのが残念というか不思議です。

1976

ps もう一つ特筆すべきは、録音の素晴らしさ。ライヴ録音のハンディを全く感じさせない芯のある「音」で

このステージを再現してくれます。自分も‘SHOWBOAT’いるような臨場感に溢れています。

(2003/7/25)

BLUE NOTE BST 84250

WOODY SHAW (tp) TYRON WASHINGTON (ts) HORACE SILVER (p)

LARRY RIDLEY (b) ROGER HUMPHRIES (ds)

*JAMES SPAULDING (as fl)

1966

全く個人的な見解だが、本作は、シルヴァーが「マイルス、コルトレーンがどうした、フリー・ジャズ? それが一体どうした。オレのジャズはこれだ!」と、当時のジャズ・シーンに叩きつけた挑戦状ではないか、と僕は勝手に思っている。

5年間に及ぶミッチェル、クックを擁した無敵艦隊を解体し、前々作、前作とフロント陣を徐々に刷新したきたホレスが新世代の二人で固めた第一作。まだ、不安があったのか、或いは新しいサウンドに厚みを持たせる意図か、J・スポールデイングを3曲にゲストとして参加させている。

当時まだ無名に近い新人二人(ショー、ワシントン)とドルフィ・ライクのスポールデイングから成るフロント陣の熱気は歴代のそれに勝るとも劣らない高いポテンシャルを有し、シルバーの相変わらず、エキゾチックで魅力的なメロディと核融合し、エキサイティングです。中でも‘Grease Piece’でのモーダルでスピード感溢れる演奏は、‘オレだってその気になれば、やれまっせ’と言わんばかりの新主流派演奏で圧巻です。

それより、全篇を通じてシルヴァーの創造力が高いレベルで貫かれている点に驚く。ジャケットは時代を反映して甘口だが、中身は、ジャズ・ロック調のタイトル曲を含め親しみやすいメロディ曲が続くが、いたって辛口です。

それからもう一つ注目すべき所は、シルヴァーの並々ならぬ意欲を感じとったのか、プロデューサー、A・ライオンはブルーノートとしては珍しくWジャケットを使用し、自分の写真もメンバーと一緒に載せ、シルヴァーの意欲に応えている点です。

本作は、H・シルヴァーが放った乾坤一擲の勝負手だったはず。しかし、時代はそんな思惑を遥かに超すスピードで通り過ぎ、同じメンバー(クインテット)で第2作目を録音することはなかった。

あれから37年、今でも些かも色褪せていないこの演奏から聴こえてくるものは、シルバーの不屈のジャズ・スピリッツだ。

FONTANA FJL 123

ZOOT SIMS (ts) STAN TRACY (p) KENNY NAPPER (b)

JACKIE DOUGAN (ds)

*with RONNIE SCOTT (ts)、 JIMMY DEUCHER (tp)

1961

ご覧の通り、本盤はEXCLUSIVE盤(くポルトガル産。くやしいー)。80年代半ばに手に入れたもの。オリジナル盤(* オランダ盤・2ndプレスでした)は目にしたことがありますが、懐具合と折合いがつかなかった。さて、以前、ズートの‘Down Home’を酷評した際、抗議のメールをいただくものと覚悟?していましたが、まったく有りませんでした。

馬鹿々しいと思われたのか、それともその通りと思われたのか判りませんが、その鍵は、この‘Cookin'’が握っている。ロンドンのロニー・スコット・クラブで録音された本作は紹介される機会が少ないものの数あるズートの作品中、異色であり、同時に最高傑作と思います。

ズートは頭がイイ。先進的な音楽観を持つ人の多いイギリスでは、ただスイングするだけでは通用しないことを知っていたのだろう。‘Down

Home’の時とは全く吹き方が異なり、本作ほどアグレッシブでスケールの大きななズートを他に聴いたことがない。しかも、60年代をしっかり表現している。その点、‘Down

Home’は60年の録音にも拘わらず50年代半ばのジャズ、そのものだ。それは共演者、つまりpの違いにも関係する。本作のTRACYはマッケ(ン)ナのスイング・ジャズ・タッチと違ってモンク・ライクのピアノ・プレイを聴かせ、ズートの創造意欲を煽っている。

以上の2点の違いを聴き分けることが出来るか、出来ないか、それが問題です。出来れば、両者に雲泥の差が有ることに気付き、出来なければ、優劣が認められないであろう。さぁ、貴方はどちらでしょうか?

ラストの一曲を除き、5曲をカルテットで演奏していて、どれも甲乙付け難い素晴らしい出来ですが、ノンシャラとしたテーマの入り方から、徐々に感情移入を膨らませ、思い入れタップリに吹き上げる‘Autumn

Leaves’のズート、最高です。‘Autumn Leaves’をこんな風に吹けるのは、他には、マイルスだけ。

本作はズートの本当の力量を記録したものとして、日頃からユタ・ヒップ盤同様に愛聴している。あぁ、オリちゃんが欲しいなぁ。

ps ジャケットでカワイ子ちゃん(古いなー)のバックに映っているのは、判りにくいですが、tsを吹くズートの顔写真です。

なお、もう一枚、評判の‘オン・デュクレテ・トムソン’盤は、またの機会に紹介したいと思います。

(2003/10/20)

* オランダ・FONTANA(青ラベル)は2ndプレスでイギリス(黒ラベル)が1stプレス盤とのことです。 (11/4)

PRESTIGE LP 7095

KENNY DORHAM (p) SONNY ROLLINS (ts) WADE LEGGE (p)

GEORGE MORROW (b) MAX ROACH (ds)

1956

左上はNJ盤、下が69年の再発盤で悪名?高き、所謂ニセステ盤であるが、今聴き直してみると、音像がやや拡散しているものの、それ程悪くない。それに比べてNJ盤は2ndプレスだがさすが骨太だ。それでいて、柔らかさも備えている。今は石のパワー・アンプで聴いていますが、一時、球で聴いたときのロリンズのtsサウンドのリアリティにはゾクとしました。いまだに忘れられません。いずれ機会があれば、また、そうしたいと思っています。

本作はタイトル通り、A面にパーカーが好んで演奏し、49〜53年にかけて録音もしている7つの歌曲を切れ目なしのメドレーでROLLINS、DORHAM、LEGGEが交互にソロをとり、最後の‘Star Eyes’だけクインテットで演奏している。ホント、素晴らしい。ロリンズは言うに及ばずドーハムもベストの一つに数えられるパフォーマンスを聴かせます。メロディアスで味のあるいいトランペットです。レッグもガーランドを若くしたタッチで好演する。

僕がもっているNJ盤の裏ジャケットに前所有者?のボール・ペン書きがあります。

‘July '58、 medley is excellent but for star eyes-played weakest of all’と。という事は58年7月には、既に2ndプレスに切り替わっているのですね。それから‘Star

Eyes’の演奏が一番弱いと親切に解説?がされています。僕はこうした落書きは大好きで、全く気になりません。聞き手のストレートな心情が汲み取れるからです。

それは、それまでの6曲が実に心地よくスムーズに流れていますが、この曲になってロリンズが突然、倍テンポでソロを吹き出したのでチョット違和感を感じたのではないでしょうか。しかし、ここからがロリンズの凄い所。再び戻ったロリンズのソロ、そしてローチとのフォーバースに、あっと驚く。先の倍テンポが生きてくるのです。計算していたのか、どうか解りませんが、これが天才と言われる所以であろう。

ここが、本作の聴き所であり、肝でもあります。

B面はロリンズのオリジナルのワルツ曲(ここにも‘very good Sonny &Wade’とのボール・ペン書き)

とドーハムの抜けたカルテットによる‘My Fair Lady’からのミュージカル・ナンバー。2曲とも歌心あふれる心和む演奏が納められている。

ロリンズ自身、好きな(一番?)レコードの一枚に挙げているのも頷けます。

‘サキ・コロ’は10年に一度、聴くか聴かないレコードだが、本作は「7029」とともにプレステージ時代の愛聴盤として、時々引っ張り出しています。

ps ブラウニーの死後、わずか3ヶ月後の録音ですが、そんな悲しみなど全く感じさせない立派な演奏です。悲しみを乗り越えても余りある才能を当時26歳、ロリンズは既に開花させていたのに他ならない。

(2003/11/14)

(2003/8/4)