(2007. 2. 9)

JAZZCRAFT 3

HUGH LAWSON (p) BOB CRANSHAW (b) BEN RILEY (ds)

1977.10.20 NY

先日購入した「JAZZとびっきり新定盤500+500」を読んでみたところ、「JAZZCRAFT」レーベルから本作とH・マギー/B・ベイリーの‘HOME

RUN’、T・マウロの‘THE UNDERDOG’の3枚がリスト・アップされていた。このロウソンの‘PRIME

TIME’は以前、何度もUPを試みたが何故か流れていたので、この機会を逃すと恐らくずっとそのままだろうと考え、聴き直してみました。

ライナー・ノーツはH・パーランが書いており、ロウソンについて“under-exposed”、直訳すると「露出不足の」、つまり「日陰の男」と評している。まぁ、42才にして初リーダー作(本作)とは、彼の長いキャリアと比較すると、至極真っ当な表現と言える。

なお、同じリズム・セクションによる同日録音として‘MOMENT’S NOTICE / C・ROUSE’があります。

まず、本レコードの特徴は「音」。NY録音だが、まったくアメリカの匂いがしません。「JAZZCRAFT」がデンマークのレーベル、また、エンジニアも名前(MICHAEL

EWASKO)からしてヨーロッパ系?ということも手伝い、粘りっ気の少ないクリーンな音作りがなされている。それに加え、もともとソリッドなピアノ・タッチを聴かせるロウソンだけに、最初のアップ・テンポの‘The

Highest Mountain’を聴くと、「チョット、潤いに乏しいなぁ」と感ずるやもしれません。僕がUPを延び延びにしていたワケは、多分にそのせいだろう。まぁ、逆にロウソンの初リーダー作に掛ける意気込みと感じ取られる方がおられても不思議ではありません。

また、本作では、久々にB・クランショウのウッド・ベースが聴かれるのも嬉しい。ただ、パーランもコメントしている通り、以前とはかなりサウンドが異なります(交通事故の後遺症かな)。でも、やや軽めながら伸びの良いツン・ツン・ベースが楽しめます。それと、ライリーのナチュラルで絶妙なシンバル・ワークも聴き逃すわけにはいきません。

で、中身はどうかと言うと、‘The Highest Mountain’はともかく、他の曲はなかなかイケル。ロウソンのオリジナル(2曲)を始めミンガス、パウエルもの、スタンダード、映画音楽等とバラエティに富む構成で最後まで聴き手を飽きさせない。

ロウソンも所属していた“the Piano Choir”のピアニスト、SONELIUS SMITH作の‘The Need To Smile’、オリジナル曲、ゴスペル・フィーリングに満ちた‘Rip-Off’では77年という時代感覚を十分表現している。そして本作の極め付けとも言えるラスト・ナンバ−、映画‘Fitzwilly’からの‘Make

Me Rainbows’。ソウルぽさを体全体で撒き散らすロウソン、痺れます。

最後に、この凛としたロウソンの初リーダー作は好盤としてのレベルは充分あると思いますが、自分との間に何故か距離感を覚えずにはいられない。欲張り過ぎ、或いは無いもの強請りやもしれませんが、もし「野心」の香りが些かでも有ったならば、少なくとも僕にとってタイトル通り、「プライム・タイム」になったであろう。

なお、ロウソンは1997年、僅か3枚のリーダー作を残しこの世を去っている。終生、“under-exposed”であった。

(2007.10.28)

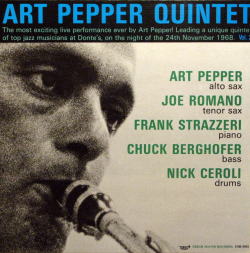

FRESH SOUND FSR 5001 & 5002

ART PEPPER (as) JOE ROMANO (ts) FRANK STRAZZERI (p) CHUCH BERGHOFER

(b)

NICK CEROLI (ds)

1968. 11. 24

手元にあの粟村政昭氏が書いた‘THE RETURN OF ART PEPPER’(JAZZ WEST)の日本盤ライナー・ノーツがある(79年)。その冒頭に当時、俄かに沸き上がったペッパーのピークをカムバック前とするか、後とするかの議論について、氏の見解が述べられている。当然?の如く、「前」を取る氏の立場を前提とし、後期ペッパーのプレイ、及び後期派に対してかなりシビアな表現を用いながら、「互いの意見の違いを折衷させながら聞く度量がなければ・・・・・・」と異例な締め括り方をしている。

まぁ、通り一遍の読み方では、聴き方、見解の相違かな、で終わってしまうが、注意深く読むと、その行間から滲み出る何やら別の意図を感ぜずにはいられない。要するに、このコメントはある特定の人物を意識して書かれているのです。そして、その人物がペッパーのピークを後期と主張する岩波洋三氏であることは、二人の浅からぬ因縁を知る者には容易に想像できる。

このライナー・ノーツが書かれた1、2年(多分)ほど前、二人の間にチョットした「事件」が起きた。SJ誌に粟村氏があるレコード・レヴューを書くに当たり「テスト盤が送られてこなかった・・・・・」とチクッた事が発端となって、岩波氏がすかさず翌月の読者の声(通信?)欄で猛然と食ってかかり、「批評家たる者、テスト盤など当てにせず、身銭を切って聴け、それが出来ぬ者など批評家の風上にも置けぬ・・・・」といった激しい論調であった。

SJ誌がレヴューを依頼する際のルール、決まりは良く知らないけれど、粟村氏が初めてレヴュー書いたわけでもないので、テスト盤の配布は慣行されていたのではないか、と思えるし、岩波氏にしても以前、SJ誌の編集長をしていた経歴を考えると、その事実関係は定かではありません。

ただ、この二人の因縁はこの時に始まったワケではなく、既に60年代後半、アメリカのジャズ事情視察団で同行、当時のロリンズの演奏についての賛否、また、ファラオ・サンダースの「カーマ」では、岩波氏の大絶賛、粟村氏の「俗臭ぷんぷんたる愚作」と真っ二つに分れていた経緯からすると、粟村氏の方はともかく、岩波氏にしてみれば、まさに「不倶戴天」の○だったやもしれません。そうしたした感情が、粟村氏が僅かに見せたスキを見逃さなかったのだろう。

すぐに粟村氏が、反論を寄せたような記憶がありますが、残念ながら失念しました。

その後、暫くして、粟村氏のレヴューがSJ誌からぷっつり消え、わが国のジャズ・ジャーナリズムのマンネリ化時代が始まった事は否定できず、そうした土壌がやがて、あの吉祥寺のご領主様と四谷の御仁の出現を生み出したともいえる。それもこれも全てこのチョットとした「事件」から始まったのだ。

退屈な準備体操はこの位にして、本題に進みましょうか。本作はレコード上、リーダー作としては60年の‘INTENSITY’から劇的なカムバック作、75年の‘LIVING

REGEND’までの15年間に及ぶ空白を埋める貴重な音源(64年の‘IN SAN FRANCUSICOとともに)である。録音エンジニア、ジョージ・ジャーマンによってプライベート・録音されたテープをフレッシュ・サウンドが買取り、1987年、オリジナル・リリースしたもの。ライナー・ノーツは社長のジョルディ・プジョル氏自ら、ペッパー及び本作への思いをリア・カヴァ一面、びっしりと書き綴っている。

では、世界で一番、ペッパー・ファンが多いのではないか、と思われるわが国での反応はどうかといえば、実に冷淡である。

例えば、あるものの本に「良好とは言えない録音状態のCDで音だけ聴くのは辛い。ペッパーもロマーノも決して好調とはいえない。」と軽くあしらわれているほどで、寂しいことに誰も寄り付かない「空白の一枚」になっている。あの論争は一体、なんだったのだろう。論争が一段落し、ペッパーの死後に発表されたとはいえ、前期派、後期派、双方にとってまるで、「ジ・アンタッチャブル」物のようだ。

僕はCDを聴いていないので、その「音」について解らないが、このアナログ盤を聴く限り、調律がやや狂っている?ピアノを除けば、プライベート録音によるライヴものとしては上々ではないでしょうか。少なくともペッパーのas、ロマーノのtsの「音」に関して何ら不満はない。なおアナログ盤はvol.1、2、共にA面、B面、各一曲ずつ計4曲が収録されているが、CDはそれプラス二曲、計6曲が収録されているそうです。

さぁ、内容ですが、聴いて驚くなかれ!偏った寸評に惑わされず、冬空の下、窓を全開し、隣近所の迷惑を省みず、vol.1のB面、‘Lover

Come Back To Me’を大音量で聴け!たとえ怒鳴り込まれても気にすることなどない、いつの日か、「あの曲は?」ときっと尋ねてくるだろう。

ロマーノのtsが一本調子ながらB・アーヴィン顔負けにアナーキー2、3歩前までぶちかまし、これ以上はヤバイというぎりぎりの線まで完璧にコントロールされた止まることを知らぬ直向きなペッパーの熱いパフォーマンスに理性がどこまで耐えられるでしょうか。

正月気分がまだ抜け切らぬふにゃけた脳天をものの見事にぶち抜いてくれる。

未聴の方は、明日にでも、円盤屋、或いはジャズ喫茶で大音量で掛けてもらうとイイ。心配しなくても大丈夫。誰一人、途中で店を出る人はいない。

21分48秒、これはまさに奇跡の一時だ。念のため、アナログ盤で聴いて下さい。

vol.1のA面、‘Groupin'’の50年代とは違う新しいノリも良いし、Vol.2の‘Everything Happens To Me’も悪くない。ただ、‘Cherokee’はやや落ちるかな。

この「空白の一曲」、‘Lover Come Back To Me’を聴かずして貴方は、死ねますか?

(2008.1.11)