THE ARTISTRY OF FREDDIE HUBBARD

(ⅴ)

落日燃ゆ

イベリア半島の東南端の一角に面積6.5k㎡、人口3万弱の小都市がある。地理上ではスペイン領土に属するように見えるが、イギリスの海外領土の一つ、「 Gibraltar(ジブラルタル)」。昔から地中海と大西洋を結ぶ要衝であるジブラルタル海峡を望む良港で軍事上の拠点として名高い。

軍事の主力が海から空に変わった現在、その重要性は以前に比べ薄くなったものの有事の際の軍事的価値を考慮してか、イギリスとスペインの間の領土問題はなかなか解決を見ない。

その地名に因んだ(と思われる)ハバードのオリジナル曲があり、‘Up Jumped Spring’、‘Little Sunflower’と並んでハバードの名作として定評がある。ハバードは他にも魅力的な作品を多く書いており、あまり表に出ないけれど作曲能力もなかなかのものです。

‘Gibraltar’が最初に出たのはCTIの‘IN CONCERT Vol.1(1973)で、その名を広く知られるようになったのは80年代の傑作、PABLOの‘BONE TO BE BLUE’(1981)での名演。エキゾチックな香りとスリリングさが交錯するカッコいい曲です。‘BONE TO BE BLUE’には‘Up Jumped Spring’も収録されており、愛聴されているファンも多いと思います。

‘ON THE REAL SIDE’、ハバードの70歳を祝った新作.にして、命と引き換えたラスト・アルバム。その最後に収められている曲がこの‘Gibraltar’。我々が聴くことのできるハバード、生涯のラスト・ナンバーです。フェイド・アウトするエンディングテーマを縫って、僅かに残る力を振り絞った精一杯のフォルテシモの一音と共に、ハバードは静かに消えていった。まるで人生の終着駅のように・・・・・・・・・。

地中海をビ・バップを根幹とする50~60年代のJAZZと喩えるならば、ジブラルタル海峡の向こうの大西洋は、果てしなく広がる大海原。

ハバードは新しくてより自由な領域へ船出する当時の心境をこの曲に詰め込んだのかもしれない。

ハバードは冒険者だ。失敗など恐れはしない。その心の拠点がここGibraltarだったのだろう。

2008年12月29日、ハバードの命は尽き果てた。けれども、この十数年間、肉体的トラブルに悩まされ、苦しみ続けたハバードの落日は決して沈むことなく、数々の名演、名作とともに、これからも人々の心の中で燃え続けるでしょう。

ハバードの最後の花道を見事に飾ったDAVID WEISSとNEW COMPOSERSの仲間達に心から深く感謝しよう。

‘So Long Freddie, Rest in Peace, I Never Forget You’

ハバードただ一人、スーツにネクタイ、彼はすでに・・・・・・・・?

HUB-TONES / FREDDIE HUBBARD

BLUE NOTE BST 84115

FREDDIE HUBBARD (tp) JAMES SPAULDING (as fl) HEBIE HANCOCK (p) REGGIE

WORKMAN (b) CLIFFORD JAVIS (ds)

1962.10.10

ハバード、6枚目のリーダー作。ワークマン、スポルディングの25歳を筆頭に全員が20代前半の次世代の精鋭達で占められている。当然の事ながら、良い意味でのハード・バップの緩みは微塵もなく実にタイトな内容になっている。ハバードの作品を順序良く聴いたワケでもないが、初めて本作を聴いた時、あまり馴染めなかった。否、もう少し具体的に言えば、好きではなかった。それまで聴いていたはずのハバードと肌ざわりが微妙ながら歴然と異なっていたのです。

まだ顔の皺を気になどしなかった頃のある初夏の早朝、ゴルフ仲間の車がなかなか来なかったので、何気なく本作に針を落とした。ヒンヤリとした部屋の空気に溶け込むように‘You're My Everthing’が流れ始め、室温と一度たりとも違わないそのクールさに心地良くしていたら、ドアのチャイムが鳴った。その日、初めて100を切った。

帰宅して、急いで聴き直したところ、、溝はかなり埋まっていたが、ただ、‘Lament For Booker’だけはそのままだった。

このアルバムでのハバードは自己抑制力を働かしている。それもかなり。熱いブローを聴かせる‘Hub Tones’や‘‘For Spee's Sake’でさえ然り。以前のように、グイグイと燃え上がらず、冷静にコントロールしている姿を窺わせる。

何故だろうか?

ハバードは同じ1938年生れのリトルやモーガンに比べジャズ・シーンの表舞台に遅れて登場してきたため、初めは、「リトルに追いつけ、モーガンを追い越せ」と、がむしゃらに前進してきたが、ここへきて、アイデンティテイーの確立、マイルスのようにオリジナリティに富んだサウンドの必要性に気付いたのではないでしょうか。目一杯、吹くだけじゃ、ダメだ、いずれ限界が来る、と。

これまでにハバードはドルフィー、コルトレーン、コールマンを始め先人達と40回以上のレコーディング・セッションに参加し、‘The Blues And Abstract / O・Nelson’、‘Quintessence / Q・Jones、‘Interplay / B・Evans’等、ジャズ史上の名盤でもその責を果たしている。そうした、経験から得た教訓なのだろう。

そうした意味では、6作目にしてハバードが初めて垣間見せた「野心作」で、それも熊の野心ではなく、「鷹の野心」と言える(変な日本語ですが・・・・)。

さて、同い年で一目も二目も置くリトルの死を悼んだ‘Lament For Booker’、僕は長い間、とんでもないかん違いを犯していたのだ。浮世や男女間の情感を歌う一般的なバラードと同一視し、その生半可なプレイに疑問を感じていたし、また、例えば、ゴルソンの名作‘I Remember Clifford’のように故人を偲ぶ切なさとは全く異なる退屈感に近いものを受け取っていた。

ところが、ある日、リトルのラスト・アルバムを聴き、この‘Lament For Booker’を思い出した。久しぶりに聴いてみた所、脳天をぶち抜かれた。この曲は所謂、バラードとか、リメンバーものといった類ではなく、追悼式等で演奏される正式な哀歌(エレジー)を念頭に置いて書かれ、レコーディングされたものだ、と初めて気が付いた。つまり、タコ耳の僕はその厳粛さを退屈感と聴き間違えていたのです。ここでのハバードは全てにおいて最早、完璧である。

演奏密度は数あるリーダー作の中でもピカ一、というコメントを見るが、それが解るまでに、すでに10年近い歳月が流れていた。

1962年10月10日、ハバード、24歳、「若手の有望株」から「出来る男」に確かに変貌していた。

(2009.1.21)

WITHOUT A SONG : LIVE IN EUROPE 1969 / FREDDIE HUBBARD

BLUE NOTE

FREDDIE HUBBARD (tp) ROLAND HANNA (p) RON CARTER (b) LOUIS HAYES (ds)

on December 1969

あの日から、早、一年。何が変わったのだろうか、周囲を見渡しても、コレといって変化を感じることはない。日々の連続ですっかり感度がマヒしまっているのだろう。だが、間違いなく言えることは、もうこの世にフレディは居ないのだ。辛い事実だけがマヒという壁を平然と乗り越えてくる。

この作品は、結果的に追悼盤のような形でリリースされたが、フレディ本人も亡くなる前にその音源を聴き、随分、気に入っていたそうです。時は1969年、心技共に絶頂期、正に70年代に飛び立たんとする在りし日のフレディの姿が刻印されている。

同じヨーロッパ・ツアー中、スタジオ録音された‘A HUB OF HUBBARD’(MPS)が、ts(E・ダニエルス)を加えたクィンンテットで、どちらかと言えば、シャープでアグレッシブな内容とすれば、本ライブものは、tp一本のクァルテットでハバードの大らかさ、スケール感を充分に堪能できます。

‘Without a Song’、‘The Things We Did Last Summer’の二曲が双方に収録されたおり、そのアドリブの構成が全く異なっていて、ハバードがストック・フレーズを前もって用意するタイプではなく、ここ一発に賭けるタイプのミュージシャンであることが窺われます。

それにしても、本作は、スタンダード、バラード、ジャズ・ナンバー、ハバードのオリジナルが上手く配置され、ハバードのキレとコクのあるtpと相俟って聴き応えある作品に仕上がっている。

まず‘Without a Song’で軽快にスタート、続く‘The Things We Did Last Summer’では思いっ切りメランコリーに、しかもハバード流バラード解釈が新鮮です。それから、ハバード自身のナレーションを挟んだ‘A Night in Tunisia’、ガーランドの‘Blues by Five’、‘Body and Soul’へ傾れ込んでいくプログラミングと自信に満ち溢れたハバードのtpが誠に素晴らしい。それに音色もイイ!

いつもながら、感心するのは、こうしたお馴染みのナンバーを決して色褪せることなく、その時代にフィットさせていくハバードのセンスです。最後の2曲はオリジナルの‘Space Track’、‘Hub-Tones’で緩みなくビシッと決めていますね。

40年以上も前、オレの脳天をぶち抜いてくれたハバードは、40年後、又してもオレの脳天を打ち抜いた。

(2009.12.31)

PINNACLE / Live & Unreleased From Keystone Korner, San Francisco / FREDDIE HUBBARD

RESONANCE HCD 2007

Freddie Hubbard(tp, flh), Billy Childs(p, rhodes), Larry Klein(b), Phil Ranelin(tb, 1~4, 6, 7),

Hadley Caliman(ts,3, 6, 7), David Schnitter(ts, 1, 2, 4), Eddie Marshall(ds, 3, 5, 6, 7),

Sinclair Lott(ds, 1, 2, 4)

Recorded Live at Keystone Korner, San Francisco, June & October 1980

1. The Intrepid Fox

2. First Light

3. One of Another kind

4. Happiness is Now

5. The Summer Knows

6. Blues for Duane

7. Giant Steps

ハバードがこの世を去って三年が経った。その間、ジャズ・ファンのHPやブログ上で、徐々にではあるけれど、確実に謂れなき悪評の払拭が進んでいる。喜ばしい限りです。今まで風評からハバードを敬遠し、やっとその呪縛から解放された方もいるし、「本当は、ハバードが大好きだった!」と長い間の沈黙を破られた方もおられます。

一時期、ハバードがフュージョンに手を染めたからと言う理由で、そうした風評が広がったワケですが、別にフュージョンを演ったのは、ハバードだけではなかったけど、一部の影響力のある方々の声によるものだろう。以前、第二次世界大戦後のシベリア抑留に携わったあるロシア(ソ連)の高官は、「日本人は恫喝と洗脳に弱い民族」と分析し、以来、対日本政策に繋がったそうです。その通りかもしれません。でも、公平な耳を持つジャズ・ファンの間では正当にハバードを評価していました。事実、SJ誌の人気投票でも常に上位にランクされ、92、3年頃、唇を傷めて、満足な活動が出来なくなってからも、死ぬまでの間、ずーと上位に名を連ねていた。

手元に、90、91年にNYで録音した'BOLIVIA’という作品があります。、以前、そのライナー・ノーツを読んで、なんと愛情溢れるコメントなんだろう!と驚いた。急いで書かれた方を見たら、都並 清史 / KIYOSHI TSUNAMI(氏)とクレジットされたいた。初めて知った名でしたが、それ以来、氏が書かれた記事などを注意して読んでいました。時には孤軍奮闘の様相でハバードをフォローしていましたが、同じtpも吹く方なので、ハバードの偉大さ、凄さを正当に認め、敬意を払っていましたね。

一方、、ハバードが唇と体調で苦しんでいる時期でさえ、「マイルスを聴かないで、ハバードばかり聴いている奴は夜郎自大だ!」と傷口に塩を摺り込んだ方もいたようです。ま、聞きようによっては、逆説的にハバードの偉大さを認めているワケですけれど(笑)。ただ、時期が時期だけに、もう少し配慮があって然るべきではなかったでしょうか。何よりもジャズ・ファンを侮辱してはいけません。まるで、自らジャズ奉行にでもなったかのようで(笑)、とんでもない勘違いをされています。それこそ、夜郎自大ではないでしょうか。

この未発表音源が録音された1980年9月、実はハバードは東芝のオーディオ・ブランド‘Aurex’の名を冠した‘Aurex Jazz Festival´80’のメンバーの一人として来日している。本作'PINNACLE’の録音が6月と10月なので、その中間というワケですね。この‘Aurex Jazz Festival´ 80’は今から思えば、想像もつかないほど豪華なメンバーが揃っていた。グッドマン、T・ウイルソン、B・カーター、H・エディソン、S・マン、ガレスピー、ロック・ジョーディビス、ジャケー、ランド等を始め、錚々たるメンバーです。そこで、ハバードはJ・ヘンダーソン、ブレッカー兄弟、J・ファレル、P・アースキン達と「ジャズ・オブ・ザ・80’s」のステージに立ち、録音を残している。そのTOPを飾っている曲がこの'PINNACLE’と同じ‘The Intrepid Fox’。ハバードの名盤の一つ'RED CLAY’で初演された彼の人気、代表曲ですね。さすが、オーディオ・ブランド‘Aurex’です、素晴らしい音色で録っており、まさに「天馬、空を翔る」と表現がピッタリのハバードのソロが鳴り響きます。ホント、惚れ惚れしちゃいますよ。

さぁ、‘The Intrepid Fox’で幕開けするキーストン・コーナーのライブ・ステージ。

ラスト曲'Giant Steps’を除き、お馴染みのナンバーだけに、時にはダイナミックに、クールに、スリリングに、時にはソウルフルに、メロウに、ハバードはtpを鳴らし切り、もう手が付けられないほどの快演が続きます。それに持てる力を出し惜しみしない全力投球のパフォーマンス、カッコ、いいですね!

毒はあっても華がない、或いは、華はあっても毒がないジャズ・マンが多い中、「毒と華」と持ち合せるハバードの存在感は圧倒的だ。ただ、「沈黙は金」、「黙して語らず」により価値観を見出す日本人の民族性からすると、ハバードのtpをネガティブに聴く人がいても、決して不思議ではありません。そもそも、すべてのジャズ・ファンを満足させるミュージシャンなんて誰一人、存在しない。

ハバードに対するネガティブな風評は、「毒と華」の魔力に対する臆病者の「言い分け」に過ぎない、と、言ったら、言い過ぎでしょうか?

男なら、当代随一のモダン・トランペッターの本領を発揮した‘Blues for Duane’を黙った聴け!

30年もの長い冬眠から覚めたこの事実は、決して誰の耳にも嘘をつかない。

なお、ハバードの才気煥発な‘The Intrepid Fox’を収録したアルバムがコレ((EMJ - 80190)です。未聴の方は是非、試聴されたし!

(2011.12.30)

HERE TO STAY / FREDDIE HUBBARD

BLUE NOTE BST 84135

FREDDIE HUBBARD (tp) WAYNE SHORTER (ts) CEDER WALTON (p) REGGIE WORKMAN (b) PHILLY JOE JONES (ds)

1962.12.27

今から50年前、年の瀬迫る12月27日、早くもハバードのBN、リーダー6作目のレコーディングが行われた。メンバーはメッセンジャーズの僚友のショーターとウォルトン、そしてワークマンとフィリー、錚々たる実力者達です。

レコーディングは順調に進み、翌63年には、‘HERE TO STAY’のタイトル、№は4135、R・MILESの手によるカヴァ・デザインでリリースされる予定であった。ところが、リリースは見送られた。

ここで、お手元にハバードの‘BREAKING POINT(4172)’、‘BLUE SPIRITS(4196)’、また‘THE NIGHT OF COOKERS(4207、4208)’が有る方はリア・カヴァの右下、‘OTHER BLUE NOTE ALBUMS BY FREDDIE HUBBARD’をご覧になって下さい。

そこには、‘BLP 4135 HERE TO STAY’とハッキリとクレジットされている。つまり、既リリースアルバムとなっているはずです。

必死で探した。でも、何処にもなかったし、糸口さえ掴めなかった。そして70年代半ば、それまでのBNの未発表作等が2枚組となってリリースされ、その中に、‘HUB CUP(4073)’とカップリングされたこのセッションを見つけ、やっとケリがついた。でも、この2枚組はスルーしました。いずれ、単体でリリースされるだろうと読み、その通り、後になって東芝からオリジナル・カヴァでリリースされた。ヤレヤレ、めでたし、めでたし

問題は、何故、「お蔵入り」したのか?

インパルスへの2枚のレコーディングと関係があるかもしれない。レコーディング上の契約がどうなっていたか、よく解りませんが、一作目が62年7月、2作目が63年3月。ひょっとすると2作目の‘THE BODY AND THE SOUL’に本作同様に‘BODY AND SOUL’が収録されたことと関係があるかもしれません。また、リリース時期の接近し過ぎを懸念し、タイミングを逸したかもしれませんね。

もう一つは、内容ですね。

このレコーディングが行われた1962年12月27日、実は、ゲルダー・スタジオは仕事納めの日。前作‘HUB TONES’がレコーディングされたのは、僅か2ヶ月半前の10月10日。

ちょっと間隔が詰まり過ぎの感が否定できません。つまり「駆け込み」録音の匂いがしないでもありません。多分、上述の‘THE BODY AND THE SOUL’の録音計画を意識したのではないか?と憶測もできる。

で、出来上がったこの作品、構想期間が短いわりに流石、実力者揃い、一曲一曲の仕上がりはソツなく上々ですが、アルバム全体のインパクトはさほど強くない。それまでのハバードの作品を時系列に聴くと、確実に右肩上がりの曲線が、この作品で保守的、否、やや後退のイメージに映る。やはり、「駆け込み」録音の弊害が出ているのではないでしょうか。造り込みが浅いです。

ただ、渋めのペットを好むジャズ・ファンからすれば、それまでのHOT過ぎるハバードより、丁度いい塩梅かもしれず、評価が分かれるでしょう。

とはいうももの、ハバードのオリジナル2曲、当時、注目されたカル・マッセイ・ナンバー2曲、そしてスタンダードとラフマニノフのピアノ・コンチェルト2番のメロディを基にしたPOPナンバー、計6曲中、最高の出来はラストのマッセイ作‘Assunta’。モーダルでスムーズなショーターの後、ハバードのtpが光る。一音一音、説得力に溢れ、そのモダンなセンスに耳を奪われる。

同世代のトランペッターの中でも、一馬身、いや、2馬身以上先行している、と間違いなく実感できます。

いずれにしても、当時、本作のリリースを見送ったライオンの判断は、正しかった、と思います。

事実、‘HERE TO STAY’するのではなく、2年後、ハバードは‘BREAKING POINT’へと飛躍する。

なお、‘BREAKING POINT’のレヴューは、カヴァをクリックしてくださいね。

(2012.12.31)

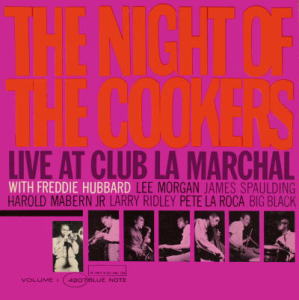

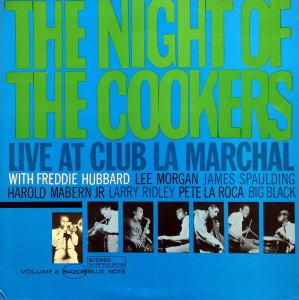

THE NIGHT OF THE COOKERS Vol.1 & Vol.2 / FREDDIE HUBBARD

BLUE NOTE BLP 4207 & BST 84208

Freddie Hubbard (tp) Lee Morgan (tp) James Spaulding (as) Harold Mabern (p) Larry Ridley (b) Pete LaRoca (ds) Big Black (congas)

"Club La Marchal", Brooklyn, NY, April 9, 10,1965

あるサイトに、ダウンビート誌・1966年8月25号でK・ドーハムが書いた‘Freddie Hubbard(tp)/ The Night Of The Cookers- Vol.2 (Blue Note 4208’のレヴューが載っていましたので、さわりだけ紹介させて頂きます。

そのレヴューは、ハバードへのジェラシーと羨望が複雑に交錯しながら、例えば、A面の‘Jodo’で「知的なハーモニーを併せ持つ20世紀的即興音楽らしい、炸裂するような流動感を作り出している」と、最大級の賛辞を述べている。

また、B面の‘Breaking Point’では「(多分、後半の他のメンバーの平凡なソロの連続について)、ついに我慢の限界(Breaking Point)に達する」と、こちらはシビアです。

そして、最後にこう締めくくっている。「ハバードは素晴らしい。しかし、このアルバムは退屈だ」と。

ドーハムと言えば、一流のジャズ・ミュージシャンで、実直なプレイは定評があり、レヴューも説得力がある。同じトランペッターとして主観的な思いを覗かせるものの、最後は客観的な観点でビシッと決めている。つまり、ミューシジャンと作品は全く別個の評価対象物としてコメントしており、公式レヴューのルールをしっかり押さえている。

因みに、ドーハムの採点は、三つ星(普通の出来)を与えている。自分も同感で、異論は全くありません。

それにしても、後輩と言えどもライバルの一人でもあるハバードを「素晴らしい」と称賛していて、現実はなかなか出来るものではありません。さすが、ドーハムです。

では、本題へ。

この2枚のアルバムは、よくハバードとモーガンのtpバトルものとして紹介されているが、聴き手が期待する大バトルという雰囲気は限りなくゼロに近い。ちょっと前に「偽装問題」が話題になりましたが、宣伝文句に釣られると「こりゃ、偽装だ!」と成りかねない。果たしてライオンの狙いは、バトルを想定していたのか、それとも、別な所にあったのか。

本作は、ハバードのBNに於けるリーダー・ラスト・アルバム。デヴュー作‘OPEN SESAME’から前作‘BLUE SPIRITS’まで時系列に聴いてくると、必然的に、もう「ライブもの」しか残されていない事に気づく。。

しかし、いくらハバード一人が飛び抜けた存在であっても、当時の彼のバンドだけでは、チト、荷が重いと考えても不思議ではありません。

そこで、ライオンは復帰後、サイドワインダーでヒットを飛ばし、ジャズ・メッセンジャーズにハバードと再び入れ替わったモーガンと、ほんの二ヶ月ほど前の前作‘BLUE SPIRITS’に参加しているブラックを加えることで、話題作りと演奏の幅を広げると共に隙を埋めようとしたのではないでしょうか。

この2枚、それぞれ、2曲ずつとライブらしく長尺曲がピックアップされているが、奇妙なのは、二日間テープが回っているはずなのに他の収録曲が残っていない点です。

しかも、Vol.1のB面‘Walkin'’ではハバードが外れている。ハバードのリーダー作としては異例です。Vol.2の‘Jodo’では、モーガンが外れているが、こちらは理解できます。

で、あくまで推測の域を脱していませんが、ひょっとしてこの4曲以外、ボツになったトラックに、二人の激しいバトルがあったのでは?しかし、レコードに採録するにはクォリティの点で問題があったかもしれない。

というのは、この時期の二人は、それぞれのリーダー作を聴くと分かりますが、演奏スタイルがあまりにも異なっていて、ザックリ言えば、チンピラ・成り上がり者ハバードは体育会系革新派、一方、モーガンは文科会系保守派のプレイで、‘Pensativa’を聴くと、初めは二人が会話を楽しむよう吹いているが、ハバードの「毒」にだんだんモーガンが侵されていく。つまり、思いの外、かみ合わなかったのではないでしょうか。

それで、比較的まとまりを見せた無難な2曲と単独ソロの2曲に絞ったとも考えられる。それとも、初めからの予定の路線だったのだろうか?今となっては・・・・・・・・。

もし、他の曲が存在するならば、是非、聴いてみたいものです。

結論を言うと、本作(2枚)はその出来栄えは兎も角、ハバードとモーガンがライブで共演した事実を記録したことの方に価値があると思います。但し、レコードでは、ステージの熱さをダイレクトに伝えるのに限界があるので、当夜のラ・マーシャルはさぞ凄かったのでしょう。

スポールディングのエモーショナルな激情パフォーマンス、ラ・ロカのパワフルなドラミング等、聴き所はある。しかし、最大の聴きものは、何と言ってもVol.2のA面‘Jodo’のハバードのソロではないでしょうか!かって、評論家・油井正一氏はハバードがフュージョンに手を染めた頃、「芥川賞と取ったのに、今ではポルノ小説を書いている」と評してしていましたが、まさに芥川賞に値するプレイです。それにしても、なかなか上手い表現ですね。

ドーハムの言葉を借りるまでもなく、「完璧・パーフェクト」、否、それをも「超越」している。まるで悪魔だ。この曲のハバードを聴いて、もし何も感じなかったならば、自分の耳に嘘をついているのでしょう。

純文学を書いても、ポルノ小説を書いても、ハバードは「華と毒」を持った稀代のジャズ・トランペッターだった。

ps 二人は、この一ヵ月後に、再び、ジャズ・メッセンジャーズ/SOUL FINGER(LIMELIGHT )で、今度はハバードが客演、共演している。ハバードは立場をわきまえ、モーガンに花を持たせている。両者とも、周囲が思う以上に「大人」ですね。

(2013. 12. 30)

THE HUB OF HUBBARD / FREDDIE HUBBARD

MPS 15037

Freddie Hubbard (tp), Eddie Daniels (ts), Roland Hana (p), Richard Davis (b), Louis Hayes (ds)

December 9, 1969 MPS Studios, Villingen / Black Forest

ハバードの60年代、最後の公式録音作。たまたまヨーロッパ巡演中のハバードとサド=メル・オーケストラのグループにJ・ベーレントが声を掛け実現したスタジオ・セッションで、ハバード側からはdsのL・Hayes、サド=メル側からDaniels、Hana、Davisというメンツ。

臨時編成だけに、Without A Song 、Just One Of Those Things 、Blues For Duane 、The Thing We Did Last Summer とハバード・オリジナル‘Blues For Duane’を除きスタンダード・ナンバーで占められ、100%純正アコースティク・ジャズが演奏されている。そうした理由からか、ハバードの代表作の一枚に挙げているジャズ本もあります。

この年(1969年)の7月、ハバードはFreddie Hubbard (tp) Junior Cook (ts) Harold Mabern (p) Wayne Dockery (b) Louis Hayes (ds)からなる自己のクインテットを擁し、ロード・アイランドで開かれた「Newport Jazz Festival」に出演し、その内の‘Eclipse’と‘Hub-Tones’の2曲が‘Live At Carnegie Hall 1972 / Freddie Hubbard’の中にボーナス・トラックとして日の目を見ており、その完璧なスキルと熱いパフォーマンスは、変わりつつあるジャズの流れにまるで逆らうようなストレート・アヘッドな快演。

かって、児山氏(SJ誌・編集長)がこの頃渡米中にハバードの演奏を聴き、「ハバードは70年代最大のホープで、大スターになるのでは・・・・・」と予言したのは、ひょっとして、この時の演奏を聴いたのかもしれない。

話を本作へ、

これは、良くも悪くも、もう「Dictator(独裁者)」ばりのtpですね。でも、そうならざるを得ない状況が ・・・・・・・・・

Hayesのドラミングです。二日酔いなのか、体調が悪いのか、ともかくラりってリズム・バランスにずれが生じている。それを察知したハバードはテンポを上げグイグイ引張る。他のメンバーもそれにつられ、後を追うのに必死という状況です。特に、猛スピードの‘Just One Of Those Things’でのヘイズ、バカ叩きしている。どうしちゃたのでしょうか?それでも、それなりに聴かせるレベルを保っているのは、ハバードの機転と実力のなせる技なのでしょう。なお、同時期の演奏からセレクトされた‘WITHOUT A SONG ・LIVE IN EUROPE 1969’でのHayesはまともです。

ただやみくもに「独裁者」ぶりを発揮するのではなく、ブルース魂を謳う‘Blues For Duane’ 、メロディアスに綴る‘The Thing We Did Last Summer’では聴かせる所をしっかり押さえている。

とにかく、こうした臨時編成のセッションではリーダー・シップがものを言うだけに、すっかり大物の風情、風格を身に付けたハバードが実に頼もしい。

なお、所有しているのはフランス盤で、ややエコーが多いかな? オリジナルのドイツ盤で聴いてみたい。

余談ながら、‘Live At Carnegie Hall 1972 / Freddie Hubbard’(4曲)でのハバードは、成り上がりもの「Dictator(独裁者)」としてステージに立ち、カーネギー・ホールを完全に「支配」している。

日本では想像出来ないかもしれないが、独裁者に煽られ発狂した聴衆の歓声が渦巻く中、あのジョージ・ウェイン(司会)まで絶叫しているよ。こんなトランペッター、後にも先にもいない。

(2016.5.15)