独 り 言

(18) EVER GREEN! ON THE REAL SIDE / FREDDIE HUBBARD

TIMES SQUARS FQT-CD-1810

FREDDIE HUBBARD (flh)

& THE NEW JAZZ COMPOSERS OCTET

DAVID WEISS (tp) MYRON WALDEN (as) JIMMY GREENE (ts,ss) GRAIG HANDY (ts,fl) STEVE DAVIS (tb) NORBET STACHEL (bs,fl) XAVIER DAVIS (p) DWAYNE BERNO (b) E.J.STICKLAND (ds)

* special guest RUSSELL MALONE (g)

2007.12.19&20

もし、「70歳になっても夢を持ち続け、その可能性を追い続ける事ができますか?」と問われたらどうだろう。僕なんか言葉に窮し、その挙句、「その時になってみなければ、分んねえなぁ」なんて捨て台詞を吐くぐらいが関の山だろう。

それなりの答えをしっかりと出せるのは並外れた才能と桁外れに強靭な精神力を備えたほんの一握りの人達ではないでしょうか。

フレディ・ハバード、70歳、その問いに見事に答えた作品が本作。実に7年ぶり。

この作品は前年暮れに録音され、今年、70歳になる(4月7日))のを待ってリリースされたアニヴァーサリーもの。

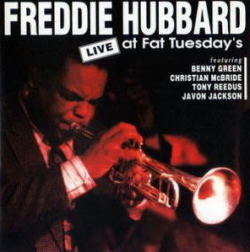

まず、このCDジャケットを見てみよう。愛器を優しく、両手でしっかりと慈しむように胸に抱きかかえている。そして、チョット、はにかむように伏し目で笑うハバード、60年初頭、驚異の新人として当時のジャズ・シーンに躍り出し、先人達との交流、自己研鑽を経て70年代からジャズ・トランペット界のスーパー・スター、鉄人として君臨したかってのギラギラした面影はない。

まるで、tpを吹く卓越した才能を与えてくれた神とTHE NEW JAZZ COMPOSERS OCTETの仲間に感謝する一人の老トランペッターのようだ。

この新作も前作、71年の‘NEW COLORS’同様、ハバードを敬愛する若手俊英グループ‘THE NEW JAZZ COMPOSERS OCTET’がバックを務めている。

全7曲、ラッセル・マローンが参加したタイトルの新曲‘On The Real Side’を含め全てハバードのオリジナルで固め、ハバードの代表作として人気の‘Up Jumped Spiring’が入っているのが嬉しく、他の5曲はすべて70年以降の曲というところも前作と異なり注目点です。

ここで古い与太話をしてみよう。まぁ、妄想かもしれませんので、お気に障った方は、読み流して頂きたい。

もうかれこれ30数年前、70年代初頭、ハバードがCTIと契約し、新作を次々と発表した時期があります。その第一作‘RED CLAY’のSJ誌レヴューを担当した油井氏は、「電化リズムを用いる必然性がなく、ヴァン・ゲルダー録音によるレニー・ホワイトのベース・ドラムスはどうにもいただけない。フリーまで手を伸ばしたハバードにしては少々焦りがあったのではないか。」となにやらチンプンカンプンな評をし、水準作止りとした。ところが、86年発行の自著「ジャズ ベスト・レコード・コレクション」の中で本作を70年代のトップで紹介している。君子豹変す、と言えば聞えはいいが、その当時は聴き誤ったという自己反省なのでしょうかね。まぁ、そこまで、記憶していないか(笑)。

さて、問題は2作目‘THE STRAIGHT LIFE’、3作目‘FIRST LIGHT’。SJ誌で、何故か2枚同時に見開きで紹介され、レヴューを担当したのが、あの辛口・粟村氏である。その評は読むまでもなく厳しさを通り越し、例えば、‘THE STRAIGHT LIFE’を「見るのも汚らわしいジャケット・・・・・・・」という論調で2ページに亘りメッタ切りしたのである。

その評自体は、その人の感性に委ねられるものであって取り立てて問題ではない。ただ、どうして、2枚同時に、しかも同一人がレヴューを担当したのか?アルバム別々でも良いし、同時であれば、複数の人の評が有ってもイイのではないでしょうか。当時、SJではそうしたレヴューの仕方を採ったケースもあり、客観性が増したのではないでしょうか。不自然さは拭えません。

つまり、このハバードのCTI、2、3作目が同時に、それも敢えて粟村氏にレヴュー依頼されたのは、実は巧妙に仕組まれた謀略ではないか(笑)、という疑惑が浮かび上がります。「そんな、アホな」とお思いの方は一笑されたし。されど、当時(今もですが)、レコード会社間の競争は・・・・・・・・。

まぁ、所詮、邪推、戯言ですから、笑って読み流してください。

地平線に沈む夕日を見ながら浜辺で聴く‘THE STRAIGHT LIFE’、ラウンジ・バーで夜景を見ながら聴く‘FIRST LIGHT’の魅力は、それまでのSPと向かい合って分析的に聴きこむ鑑賞方法では捉えきれないもので、クリード・テイラーが示した70年代ジャズの新しいテーマだったのでないでしょうか。

いずれにしても、行き着く所は「感性の違い」とでも言うのでしょう。

因みに、‘FIRST LIGHT’は72年度の「グラミー賞」を受賞している。粟村氏はこのニュースをどう聞いたのでしょうか?「オレには、関係ねぇ」だったのでしょうか?(笑)

ところで、何年か前に発刊され、マイルス特集がなされた‘PLAY BOY’の中で、ハバードがNYCのクラブ‘Fat Tuesday's’に出演中、マイルスが楽屋に訪れ、一緒に撮った写真がワン・カット掲載されていた。嬉しさのあまり少年のように眼を輝かすハバードとちょっと照れた感じのマイルスが微笑ましく写っていました。

文中ではマイルスがハバード?についてあまり良いことを言っていないように記述されていましたが、もし、それが本当ならばマイルスの性格上(もちろん、伝聞を基に)、わざわざ、会いに行くとは到底思えませんが、実際の所はどうなんでしょうか?

マイルスはハバードをほんとは60年代からジャズ・トランペット界を共にリードしてきた戦友として肯定的にというよも、もっと身近に感じていたのではないでしょうか。

下のCDが、多分、その時のライヴ・レコーディングと思われます。録音は1991年12月6、7日。この1、2年?後、唇を.傷める。

さぁ、話を新作‘ON THE REAL SIDE’に戻そう。

この作品を聴いてまず驚くことは、ハバードの感性が全く衰えていない点です。ややもするとアナクロ(時代錯誤)に陥りやすい状況にもかかわらず、俊英達に交じって些かも退いていない。もちろん、かっての輝くようなプレイには遠く及ばないが、トランペッターの命とも言える唇のハンディに加え、身も心もボロボロの状態で唇への負担が少ないflhを精一杯、直向に鳴らすハバードに魂を揺さぶられない人はいないであろう。

もし、THE NEW JAZZ COMPOSERS OCTETを率いるD・WEISSの献身的なサポートとアシストが無ければ、果たして、ハバードは70歳の誕生日を新作発表で飾れることができただろうか。また、メンバー全員のハバードへの敬愛も大きな支えなっているのだろう。

ハバードがどんなスタイルでプレイしても決してジャズの土台を踏み外すことは無かった証拠がここにある。

もし、この老トランペッターの「感動の一作」を「いまさら・・・・」と甘く見縊り、大ジョッキー二杯と枝豆を選択したならば、70歳になった時、きっと自分を恥じるだろう。僕にしても、長年、つまらぬ妄想を抱き続けてきた自分の小ささを、イヤと言うほど思い知らされた。

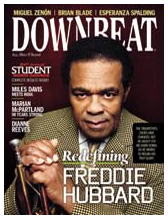

本作のリリース時にDB誌の表紙を飾ったハバード。

(2008.9.5)