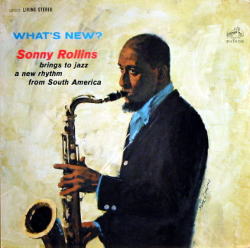

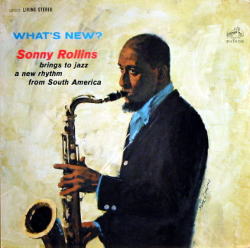

WHAT’S NEW?/ SONNY ROLLINS

年間、10万ヒットを軽く超す超人気サイトがあり、その軽妙して優しく諭すような口調に魅せられ、時々、訪問している。オーディオ関係の雑誌にも記事を書いておられるようである。確かに上手い。斜め読みせず、ついつい全文を読んでしまう。やはり文才がお有りなのであろう。悔しいけど、とてもマネできない。

先日、「ジャズは確信だ」というテーマで一筆書かれていました。その中で、ロリンズとコルトレーンを引き合いに出されていましたが、結びの辺りに少し疑問を感じた。「ロリンズは’58年の“ニュークス・タイム”を最後にジャズシーンから姿を消し、ロリンズらしい確信に満ちたトーンを取り戻す’65年の“オン・インパルス”まで、じつに6年の歳月を費やしている。ジャズは確信である」というくだりである。

特にロリンズ・ファンでなくとも、“ニュークス・タイム”が50年代最後のアルバムで無ければ、59年にも驚くほど優れた演奏記録を残しているのは周知の事である。この6年とはチョット微妙だが、すくなくとも“ニュークス・タイム”の件は全くの事実誤認である。まぁ、勘違いは誰にでもあり、それ自体、取りたてて問題ではない。僕だって何処かでミスっていると思う。

問題なのは、言外にRCA時代はロリンズらしくない、と決め付けられている点と「確信」というその言葉自体である。もし、ロリンズらしくない、の判断のベースが「風説」であるならば、もう一度、真摯に聴き直す必要があるだろう。「風説」ほどいい加減なものはない。「風説」を疑ってみるのも聴き方が柔軟になるのに結構役立つ。或いは50年代のロリンズに比べ・・・・・・、という観点とすれば、捉え方の違いだろう。好みの尺度でのコメントなら、回りくどい言い方は必要ない。それから、勿論、どう思おうと個人の自由であるが、これを参考にするのも一つの手がかりになるので。また、ここで曲者なのは「トーン」の意味だが、どう言う意味で使われたのか定かに解りませんが、一般的な「音色」と解釈するならば、是非、オリジナル盤のロリンズを聴いてから判断して頂きたい。

さて、「確信」ですが、これは演っている本人側の意識の問題であって、聴き手側が軽々しく口にすべきものではないと、僕は思います。百歩譲って、このサイトの説を採ってみよう。6年もかかって取り戻した「確信」が一年足らずの“EAST BRODWAY RUN DOWN」を最後に、また消えてしまった、とでも言うのだろうか? このサイトで言う所の 「確信」とはそんなに儚いものだろうか? そもそもミュージシャンとは常に現在の自分に疑問を抱き、自問自答しながら前進し続ける存在ではないでしょうか。そこに我々は感動、感銘を受けるのではないだろうか。RCA時代のロリンズはその一つの代表例と僕は思っている。

最初から事実確認、検証を欠いたこのサイトのコメントは、「物語性」を追うあまり些か問題を含んでいる。

ミュージシャンにとって「確信めいたもの」は有っても、「確信」そのものは存在しないのではないでしょうか。

ふと、「伝統とは革新の連続である」というある名セリフを思い出した。

さて、本‘WHAT’S NEW?を紹介するに当たって、少し整理しなければならない点があります。オリジナル原盤の収録曲目は

A面 If Ever I Would Leave You Jungoso

B面 Bluesongo The Night Has a Thousand Eyes Brownskin

Girl

の全5曲。

つまり、邦題として、また、人気曲?と知られ再演もされている‘ドント・ストップ・ザ・カーニヴァル’はオリジナル原盤には収録されていない。

日本で最初にリリースされた時には、ミュージカル・ナンバー‘If Ever I Would

Leave You ’が版権?の問題で発売できず、原盤で収録されていない‘ドント・ストップ・ザ カーニヴァル’が替わりに挿入されている。そして、76年国内盤再発時に、‘If

Ever I Would Leave You ’も加わり全6曲に増え、CDもその形態で現行発売されています。同時に、曲順も大幅に変更されている。

コメントはやはり、オリジナル原盤に沿って述べていきます。

全編に亘ってラテン系リズムにのって、曲によっては、パーカッション、又はコーラスを加え、一聴、陽気で明るいロリンズ節が楽しめる。ここで、わざわざ一聴と質したわけは、注意深くロリンズのソロ・ワークを聴き通してみると、表面的な楽天さと裏腹に、実に細やか配慮が施されている。4/5〜5/26まで4回のセッションが持たれている事実がそれを物語っています。2作目として期待が大きいだけに、入念なアルバム作りがなされており、ここが本作の聴き所でもある。

その中でも、当然ながら、A面の2曲がいい出来で、12分、11分を越す長尺ものだが、豪快にして緻密なソロが堪能できる。取分け、bとコンガ・ボンゴ(キャンディド)という変則トリオによる‘Jungoso’での挑戦的なアドリブはロリンズが改めて桁外れなジャズ・ミュージシャンであることを認識させるのに充分な力演である。また、B面のホールを加えたカルテットによる「夜千」が本作のなかでも白眉の出来である。ボサノバにしては、やや重いリズムをバックにロリンズは縦横無尽にtsを鳴らす。コルトレーンの同曲(COLTRANE’S

SOUND)と聴き比べるのも一興である。

個人的な好みで言うならば、‘Brownskin Girl’の代わりにこのカルテットでもう一曲、入っていればなぁ、と思っている。

ついでに言わさせてもらえば、国内盤に入っている‘ドント・ストップ・ザ・カーニバル’は余分と僕は考えている。

やはり、オリジナル仕様の方が断然優れていると思います。

いずれにしても、自由奔放さと繊細さを兼ね備えたロlリンズの異色作としてもっと注目されて然るべき作品である。

最後に、前半部分のあるサイトさんへのアゲンストなコメントについては、一つの意見として考えていただければ幸いです。単にアルバム・レヴューで済ませればイイではないかとも思いましたが、今回は事実誤認から、その結末のもって行き方に少なからぬ疑問を感じ、敢えて触れさせて頂きました。他意は全くございません。

(2004/8/13)

SONNY ROLLINS (ts)

*JIM HALL (g) BOB CRANSHAW (b) BEN RILEY (ds)

*with Percussion & Chorus

*BOB CRANSHAW (b) CANDIDO (perc)

1962

OUR MAN IN JAZZ / SONNY ROLLINS

RCA VICTOR LSP 2612

RCA VICTOR LSP 2572

SONNY ROLLINS (ts) DON CHERRY (tp) BOB CRANSHAW (b)

BILLY HIGGINS (ds)

1962

これは僕の勝手な思い込みかもしれないが、本作に対する最近の世評はあまり好意的ではないようだ。どうやら50年代のロリンズを愛するが故の反動とも思えるが、見方を変えると、自分の耳に都合のいい聴き方をしているだけと言えなくもない。

人が何かを作る場合、その動機、過程(プロセス)があって、そして結果となる。レコードも例外ではない。しかも、ジャズ・レコードには背景となる当時のジャズ・シーンも当然、絡んでくる。本作は、そうした要素が占めるパーセンテージは極めて高く、この辺をきちんと押さえておかねばならない。ただし、そうした諸々の要素を理解した上でも、結果を決めうちしてから遡って考察する聴き方と、順を追って考察する聴き方では、着地点はまるで違ってくる。

乱暴な言い方をすれば、最近の世評が前者の聴き方だろう。一方、数年前、SJ誌の一番後のページ「LAST

CHORUS」?(編集部員達の一口コメント・コーナー)に、ある方の「本作はロリンズのベスト・レコードだ」というコメントが載っていました。ここは意外な本音が聞けるコーナーとして面白く何時も目を通していたが、正直、驚きました。これなどは、後者の聴き方からくるものかも知れない。

62年1月、復帰第1作‘BRIDGE’を吹き込むに当り、RCAから2年間で6作、1作に付きミニマム・ギャラ、15,000ドル、計90,000ドルという当時としては破格の待遇を受けた事は周知の通りである。2年間で6作とは、ちょっと多いような気がするが、双方、それなりの自信が有ったのだろう。

だが、セールス面だけを捉えてみると、どうも裏目に出てしまったようだ。問題は、この6作の組立て方にあったのではないか?つまり、1作1作、全く違うコンセプトでアルバム作りがされており、それぞれの出来はハイ・レベルだが、逆に点在感とか脈絡の無い印象を与える結果となってしまった事は否めない。このあたり、RCAのロリンズはどうも?という声に繋がっているのでは。例えば、6作を2つほどのコンセプトで3作ずつでまとめ、その中で変化、充実度を高めていくような制作作りでもされていれば、状況は変わっていたかもしれないなぁ。

(注)SJ誌(2005年12月号)に掲載されたG・アヴァギャン氏(ロリンズと契約した当時RCAのプロデュサー)の談話によると、契約は最初の‘BRIDGE’には、15.000ドルだったが、その後の作品には10.000ドル+出来高払い、だったそうです。

それはそれとして本作は数ある作品中、「最も左傾した一枚」と紹介されている通り、bのクランショーはともかく、チェリー、ヒギンスといった当時、アヴァンギャルド派に属するミュージシャンで脇を固めている。

前作‘WHAT’S NEW’からの突然変異である。 発表当時、賛否両論が渦巻いたとされるが、識者の間では概ね、傑作との評価を受けている。「あの頃のジャズを二度と歌わなくなった」決定的作品と言っていいだろう。ロリンズ自身も「私の新しい演奏を聴く人達は、以前の私のスタイルの方を好むかもしれない」と言っているが、そうまでしなければならないほど、ロリンズを取り巻くジャズ・シーンは風雲急を告げていた、という考え方も確かにある。だが、肝心なのは、ロリンズ自身がファンの「自分に都合のいい耳」には無縁の境地を切り開く行動に出たことである。

並みのミュージシャンなら、急に自分のスタイルを変えることなど空中分解するだけで出来ないが、そこはロリンズ、借り物の手法ではなく、自分なりに消化した語法で少しの揺るぎもなくしっかり吹き上げている。しかも、スタジオではなく、敢えてライヴで発表したところが重要なポイントであり、ここが、本作の肝でもある。

ここを聴き逃し、50年代のロリンズと照らし合わせて云々する聴き方は正しい聴き方とは言えない。なぜならば、「昨日より今日、今日より明日」と悩みながらも、過去の名声にしがみ付かぬロリンズの俗人を越えたジャズ・スピリッツを真摯に聴き取らねばならないからだ。

「本作はロリンズのベスト・レコードだ」という説はこうした聴き方から成立つのだろう。同感である。

ps 本作は7月27〜30日の4日間、‘ヴィレッジ・ゲート’でライヴ・レコーディングされたうちの、僅か3曲がセレクトされている。この3曲は、アヴァンギャルドといっても比較的、穏健な演奏なので、ひょっとしたら、残りのテープに凄い演奏があるのではないか?と期待するのは僕だけだろうか。残りテープの存在が話題になった形跡は記憶にありませんが、いつかは日の目を見せて欲しいものです。

(2005/8/3)