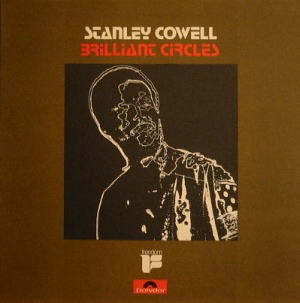

STANLEY COWELL

1941年5月5日、オハイオ州トレド生れ。

初めて惚れ込んだピアニストです。

BLUES FOR THE VIETCONG

POLYDOR 583 740

STANLEY COWELL (p elp) STEVE NOVOSEL (b) JIMMY HOPPS (ds)

1969. 6. 5&6 ロンドン

70年代初頭、キース、コリアと共にタイナー、ハンコックに続く次世代のホープとして特に通の間で評価の高かったカウエルの初リーダーアルバム。

ただ、キースは既にロイド・グループで人気を博し、コリアも本作の一年前に‘NOW

HE SINGS,,NOW HE SOBS’を録音、注目を浴びていただけにやや後塵を拝していた印象は否めなかった。しかもカウエルはフリー・ジャズのM・ブラウンのグループからのレコーデイング・デビューも手伝いその一般的認知度は無名に近く、当時、まだ若手評論家であった悠雅彦氏が盛んにカウエルの非凡な才能を訴えていた事を思い出す。

僕にしても、‘WHY NOT / M・BROWN’でカウエルのpに魅せられ、‘THE RINGER / C・TOLLIVER’でのプレイにぞっこん惚れ込んでいただけに、悠氏の発言に心を強くしたものでした。

別に自慢するつもりはないが、まるで自分が発掘したかのような錯覚に陥り、ちょっとした「追っ駆け」状態であったそんな時、カウエルの初リーダー作の情報を得て、所謂、1stプレス(イギリス盤)で入手したもの。‘THE

RINGER / C・TOLLIVER’の直後、リズム・セクションだけで録音されている。レコーNo.はそれより早いが、僕の記憶ではリリースは暫く後(半年〜一年?)だったと記憶している。

さて、内容は如何に? それがちょっと意外。と言うのも、硬派のイメージが強かったせいか、その頃、トレンドであったエレクトリック・ピアノを弾いていた(一部)からです。まぁ、何時の世でもそうですが、演奏者を含めた作り手側と聴き手側との価値観のギャップとでも言うのでしょうか。つまり、作り手側の制作コンセプトは未来への線上にあり、聴き手はどうしても過去からの線上で考察するからなのだろう。

だが、それ以上に驚いたのは、先進性とはまるで正反対の伝統的なスタイルでのプレイも披露している点です。後で知った事ですが、生れた故郷「トレド」と言えば、アート・テイタムと同じ、しかも父親とテイタムとは幼友達となれば、影響を受けて当然ですよネ。

兎に角、こうした演奏スタイルのあまりのレンジの広さに戸惑いを隠せなかったが、モードとフリーの洗礼を受けつつ、来るべく時代に即応しようとするその柔軟なスタンスに共感を憶えたのも事実であつた。それを証明するかの如く、当時、本作はかなりの評判を持って迎えられ、上述の如く70年台のジャズ・シーンを担う逸材と言われる出発点となった。また、指で鍵盤を押すこのアルバム・カヴァも実に印象的。

些か観念的な表現かもしれないが「情念を秘めた知性」、これがカウエルの魅力だろう。そしてキースともコリアとも全く異質の世界であった。

(2006 .6. 16)

1969

(2004.1.28)

ECM 1026 ST

STANLEY COWELL (p) STANLEY CLARKE (b) JIMMY HOPPS (ds)

1972.11.29

M・ブラウンの‘WHY NOT’で本格的にプロ・デビューした時、カウエルは既に20代半ばと、決して早くなく、むしろ無名の「遅れてやってきた新人」と言った存在に過ぎなかった。ましてやフリー・ジャズのフィールドがスタート時点となれば一般的認知度の浸透スピードの遅さは推して知るべしだろう。

そのカウエルがジャズ・シーンが大きく揺れ動いた70年代初頭、一気にその表舞台に躍り出た主因は、C・トリヴァーとの共同によるインディペンデント・レーベル「ストラタ・イースト」の設立と、同じく双頭コンボ「MUSIC

INC」の活躍である。

この「MUSIC INC」が当時、瞬く間にジャズ・ファンの関心、支持を受けた背景には、「MUSIC

INC」の持つアコースティクでハード・コアなサウンドがストレートにジャズ・ファンの心に響いたのは勿論だが、ジャズの電気(仕掛け)化に対する懸念、危惧も当然、無視はできない。

この辺りの事情については、当時をリアル・タイムで体験した者でないとなかなか解り辛いかもしれない。何たって、tp、一本のカルテットであそこまで熱狂させたんですから。

で、73年にリリースされたトリオによる本作は概ね高い評価を受け、ジャズ喫茶のリクエスト定盤に名を連ね、カウエルの名はそれまでの玄人筋のみならず一般リスナーにも広く知られるようになった。この「遅れてやってきた新人」はジャレット、コリアと肩を並べる地点にようやく追い着いたワケだ。だが、決定的に違う点はジャレット、コリアのキャリアが人気コンボに在籍、大物ミュージシャンとの共演を経ているのに対し、カウエルの道のりはマイナーで自主独立といっていいだろう。

新興レーベルECMのこのレコードはそうしたカウエルの当時の生き様を如実に反映しており、カウエル流耽美で貫かれている。

彼の代表作となる冒頭の‘Maimoun’を聴いてみよう。まるで童謡のようなシンプルで優しいメロデイと曲調の中、澄みきった秋の夜空に次々と打ち上げられる花火の如く、色彩感に溢れながらも儚く消えていく火の舞を連想させる。これは僕だけかもしれないが、そうした「儚さ」は他の曲にも垣間見え、特にラスト・ナンバー‘Astral

Spiritual’は心の奥底まで染み込んできます。

アルバム・カヴァで象徴される「ILLUSION(幻想)」と「儚さ」が僕の頭の中では同義語になっている。

なお、老婆心ながら付け加えると、MUSIC INCでのカウエルと本作とではかなり趣きを異にしている。

(2007.9.12)

STRATA-EAST SES 19743

STANLEY COWELL (p elp/african thumb piano)

1973.12.10&11

大都会のビルとビルの谷間、昼間でも光が差し込まず、稀にすれ違う人の顔さえも分からないほど暗くて細い路地の奥に‘グッドマン’というジャズ喫茶があった。

5、6人も入れば酸欠状態になるほどで、ひょっとしたら、日本で一番小さかったかもしれない。

この店の売りは「音」。狭いが故にSPは天井にぶら下がったように壁面の上部に取り付けられていた。イギリスの‘LOWTHER’(ローサー)というバックロードホーン方式のスピーカーで、当時、オーディオ通の間で、このSPの性能を100%引き出すのは、なかなか手強いと、ちょっと評判のものでした。事実、僕の知り合いで、このローサーに挑戦したが、グッドマンのように鳴ってくれないと、こぼしていました。

乾いた音なのに、彫が深く陰影に富んでおり、小音量でも楽器のエッジが崩れなかった。アンプは記憶違いでなければ、たしか、ラックスの球だったと思います。

冬の寒いある日の午後、ぶらっと寄ってみた。扉を開けると、正面に一人の男が座っていて、その風貌は冬なのにサングラス、髪は長髪で顎鬚を伸ばしていた。一見、トーシローではなく、まぁ、芸術家タイプでした。斜め前に座って暫くすると、本作がかかった。既に、このレコードはリアルタイムで手に入れており、その内容の良さは承知済みでしたが、ジャズ喫茶で聴くのは初めて。カウエルに興味を持っているジャズ・ファンならお馴染みのメロディーが流れ始めたが、いつも自分の部屋で聴くカウエルとはちょっと違う事に気が付いた。

ピアノの一音一音が、まるでこの色彩感溢れるアラベスク・タッチのイラスト・カヴァのように色取られ、壁に乱反射して空間を埋めつくし始めたのである。三曲目の‘Prayer

for Peace’に入り、不意にドキッとするほど甘いメロディの後、テンションを徐々に高めていくカウエルのpに脳細胞の一つ一つまでカラーリングされていくような錯覚に陥った。

針がアップされ、一瞬の静寂後、男がフッーと息を小さく吐き、「ええな〜」と低く呟いた。そして、扉の向こうへ消えていった。この男がリクエストしたのだろう。

次のアルバム・カヴァに替えられるまで、僕はこの印象的なカヴァの顎髭のラインが架かった左手の微妙な角度と指先をじっと眺めていると、まるで催眠術にかかったように急に睡魔に襲われ眠ってしまったのだ。

ふと我に返ると、かなりの時間が経っていて、慌てて扉を開け、外へ出ると、真っ暗な路地を隙間風がピュー、ピューと吹き抜けていたが、その音に交じって先ほどの男の「ええな〜」という声がビルとビルの間に「こだま」していたのだ。

その時から、この作品は、僕にとって、グッドマン、ローサー、そしてカウエルが三位一体となった忘れられない「名盤」となったのだ。

(2008.11.2)