PATTERNS OF JAZZ / CECIL PAYNE

SAVOY MG 12147

* CECIL PAYNE (bs) DUKE JORDAN(p) TOMMY POTTER (b) ARTHER TAYLOR (ds)

1956.5.19

* KENNY DORHAM (tp) CECIL PAYNE (bs) DUKE JORDAN(p) TOMMY POTTER (b)

ARTHER TAYLOR (ds)

1956.5.22

本作のオリジナルは一時、「幻のレーベル」と騒がれたシグナルの‘QUARTET AND

QUINTET / CECIL PAYNE’(S 1203)。後年、SAVOYから再発された際、カヴァもタイトルも変更されている。

少し前、notさんのブログで‘JAZZ SAHIB’がアップされた際、同じ茶(マルーン)ラベルでもRVGの刻印の有無が解り、本作を調べてみると、所有する‘JAZZ

SAHIB’盤同様、刻印はありませんでした。つまり、録音はゲルダーによって行われているが、この茶(マルーン)盤ではカッティングには携わっていないワケです。音質面を具体的に言えば、ややハイ上がりで厚みも少な目かな?反面、bs、tpにブライト感が増している。

このレコードは知名度のあまり高くないと言うかマイナーな存在のbs奏者ペインのリーダー作のとしての価値もさることながら、それ以上に別の二つの聴きものに負う所が大きい。

一つはB面(QUINTET)に参加しているドーハムの素晴らしいプレイ。ドーハムがバップ・トランペッター中、やはり最高位にランクされて然るべきと、改めて認識させられます。特にガレスピーの名作、‘Groovin'

High’では、このアップ・テンポにややもたつき気味のペインを尻目に手馴れているとはいえ「ここは、オレに任せろ」とtpを堂々と鳴らし切るドーハムに唸らされます。また‘Man

Of Moods’の熱ぽいソロも、ほんと、イイーすよ。

もう一つは、A面3曲目の‘Chessman's Delight’とB面1曲目‘Saucer Eyes’。どちらも、ゆったりと流れる大河というより清流のような曲想が他の収録曲と異なり、同時に傑出している。作者は誰かと思えば、なんとランディ・ウエストンではありませんか!以前、ラウズのアルバムでウエストンの作品に触れていますが、この人の作風、なかなか魅力がありますね。二重丸に急上昇です。

「え、今頃、気が付いたのか、遅いよ(笑)」と言われれば返す言葉もありませんが、それだけ、個々において、未開拓の分野がまだまだいっぱいあると思し召しくだされ(汗)。

このアルバム全体の印象は、チョット辛口かもしれませんが、もし、B面もペインのbs一本だったら、ややしんどいかな?が正直なところです。

ps ランディ・ウエストンについてはbassclefさんのブログに詳しく紹介されており、大変、参考になると思います。

(2007.8.30)

JAZZLINE 33-02

DONALD BYRD (tp) JOHNNY COLES (tp) DUKE PEARSON (p)

BOBCRANSHAW (b) WALTER PERKINS (ds)

1961.1.12

前回、‘QUIET KENNY’で、tpのワンホーン・カルテットの難しさをコメントしましたが、じゃあ、もう一本、tpを加えたら、どうなのか?

つまり、2tp +リズム・セクションという変則クインテットが本作。アレンジメントはピアソン、バードが担当している。

本作をリリースした「JAZZ LINE」は同じ創設者、FRED NORSWORTHYが起した「JAZZ

TIME」とともに一時、「幻のレーベル」と騒がれたけれど、作品単位で言えば、必ずしも全てが「幻の名盤」とはならない。この再発国内盤ライナー・ノーツでも本作を「幻の名盤」と持ち上げているが果たしてそうだろうか?

無論、ライナー・ノーツは一種の販促物の一つと割り切る事ぐらい、いとも簡単だが、ここまでミエミエのレヴューを書かれると、大人気無いかもしれないが笑いを通り越し、不快感を憶える。

そもそも、このメンバーをみると、大方の想像はある程度つく。バードはともかく、メイン・メンバーの他のふたり、tpのコールズにしても、セッション・リーダーのピアソンにしても、それほど個性があるワケではなく、本来は脇役で力を発揮するタイプで、バードにしても強烈にリーダー・シップを発揮するタイプではなく、どちらかと言えば控えめである。そうすると、本作の成功のカギは当然、アレンジの妙となるのが衆目の一致する所ではないでしょうか。

回りくどい言い方を止め、結論を言うと、本作を「幻の名盤」と期待して聴くと、失望感を味わう。

別にピアソンに恨みがあるワケではないが、例えば、‘Angel Eyes’の仰々しいイントロを聴くと、なんか勘違いでもしているのではないか、とさえ思えるし、‘Child'

Play’ではパクリ・イントロをしゃあしゃあと演ずるあたり、ユーモア以前にあまり気持ちのいいものではありません。

詰る所、アレンジメントの練りの甘さから派生するものであり、折角のツー・tpも生かされているとは言い難い。

本作の出来具合をいみじくもピアソン自身が語っている。‘HUSH !(しーっ)’

(2007.12.6)

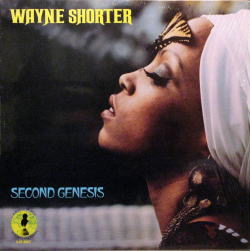

V. J. INTERNATIONAL VJS 3057

WAYNE SHORTER (ts) CEDER WALTON (p) BOB CRANSHOW (b) ART BLAKEY (ds)

1960. 10. 11

50年代末、本格的にジャズ・シーンにデビューしたショーターは、モブレー・ファンの悲しき願いをよそに、瞬く間に、ロリンズ、コルトレーンに続く「第三の男」のポジションを獲得してしまった。その、ショーターが‘INTRODUCING’(1959年)、‘WAYNING

MOMENTS’(1962年)の間に録音しながら、その仰々しいタイトル(曲)が災い?して70年代の半ばになって初めてリリースされた所謂「お蔵入り」盤。当時、VEE-JAYにこの音源が残されていた事は殆ど知られていなかったので、ショーターのワン・ホーンもの、そして、その魅力的なメンバー構成から、随分、注目されましたね。

その頃、既にショーターは話題の「ウエザー・リポート」のコ・リーダーとして活躍していましたが、僕を含め消化不良を起していた方が少なくなかったのではないでしょうか。そのワケは、勝手な思い込みかも知れませんが、コルトレーンの死後、この男がts界を背負って立つものとばかり期待されていたのです。だが、ショーターは60年代末に、メイン楽器を何故かssに鞍替えしてしまったのです。

その理由が実は本作に隠されているような気きがします。

ジャズ・メッセンジャーズ、そしてM ・ディビス・クィンテットと続けて名門に迎えられた事実を改めて言うまでもなく、一音一音の間の取り方、繋げ方からくる独特のフレージングとミステリアスなムードは好き嫌いは別にして、ショーターのts奏者としての力量については、万人の認める所でしょう。

さて、本作のショーター、まだ、BN時代のような個性的なサウンドは表立って出ず、意外にあっさりとこぢんまりとしたプレイに終始している。8曲とも3〜5分と比較的演奏時間が短いせいかもしれませんが、掘り下げがいまひとつ浅く、ストレートに燃焼しているとも言い難いです。一人舞台に立つ自信、自覚がまだ不十分だったと思います。

で、問題はラスト2曲のスタンダード・ナンバー。ショーターにブルース、スタンダードは似合わない。ツボに嵌った時の圧倒的なパフォーマンスや飄々と吹き流すようなソロ、例えば、タイナーの‘EXPANSIONS’に入っている‘Peresina’など、「やはり、ものが違う」と充分思わせるのに。

ショーターが内包するこうしたウィーク・ポイントをA&R ディレクター、SID McCOYは聴き逃さず、本作を闇に葬ったのだろう。

要するに、この作品はショーターのts奏者としての「可能性と限界」を同時に秘めていた、と言っても差し支えないでしょう。

そして、ショーター自身も実は気が付いていたのでないか? やがて、ssに乗換える。

(2008.3.13)

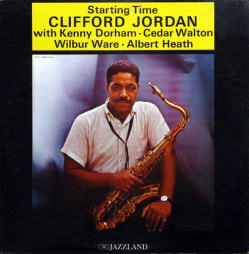

JAZZLAND JLP 52

KENNY DORHAM (tp) CLIFFORD JORDAN(ts) CEDAR WALTON (p)

WILBER WARE (b) ALBERT HEATH(ds)

1961.6.14,15

アメリカン マッスル丸出しのCOVERです。B級テナーの雄として、また、50年代ロリンズ派の番頭格としてジョーダンの人気は意外に高い。ハッタリのない愚直なほど黒いムキムキ・テナーが多くの好感を得ているのだろう。そのジョーダンが親分のロリンズが私用でジャズの表舞台からとんずらしている間、「ここは、私めにお任せください」とばかりRIVERSIDE、JAZZLANDにしこしこと吹き込んみ、本作はS・REDとの双頭盤に続くJAZZLANDの2枚目。

RIVERSIDEの一作、‘SPELLBOUND’(RLP340)はDB誌で四っ星と高得点を獲得しており、その時のメンバー、ウォルトンとヒースが今作にも参加、そしてtpにドーハム師匠を迎えています。

では、COVERから連想されるジョーダンのマッチョ・ブローを楽しんでみましょうか。

バック・カヴァの曲目を見てみると、トップのドーハムの有名作‘Sunrise In

Mexico’、ラストのウォルトンの代表作‘Mosaic’に眼が行きます。

エキゾチック・フレイバーを効かした‘Sunrise In Mexico’、ハイ・ギアなヒースのシンバル・ワークがチト煩いが、トルク感あるウェアのbに支えられtsとtpのユニゾンがそこはかとなく哀愁を帯びた魅力的なテーマを奏でる。その後、ジョーダンのソロが始まるけれどやや後方に控えたタイトな音出しがマッチョ・テナーを期待していると欲求不満に陥る。それにドーハムの出番もなく、しかもウォルトンのソロもアッサリとフィニッシュしてしまう。

ひょっとするとテープ編集が行われているのかもしれません。

まぁ、極端な言い方になるけれど、この一曲でアルバム全体の出来具合が推測出来てしまう。

それにメンバーのオリジナル曲とエリントン・ナンバー、一曲の構成ですが、A面、B面と同じような曲調で推移する点、プログラミングにも問題があるように感じます。

また、録音はRAY FOWLERが担当していますが、二日間に亘った録音状態の違いが本作の出来映えに影を落としているのは否定できません。

敢えてアルバム・タイトルを‘STARTING TIME’とした意図は何だったのだろう。

タイトルとカヴァを無視すれば及第点のレベルは保持していると思うのですが。

(2008.8.7)