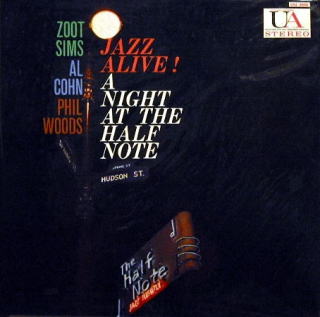

A NIGHT AT THE HALF NOTE / ZOOT SIMS, AL COHN, PHIL WOODS

UNITED ARTIST USA 5040

ZOOT SIMS,AL COHN (ts) * PHIL WOODS (as) MOSE ALLISON (p)

NABIL TOTAH (b) PAUL MOTIAN (ds)

1959. 2. 6 & 7

手抜きしてビニール・カヴァをかけたまま撮影したため、画像が見苦しくなってしまいましたが、しっかりしたコーティングとゲート・ホールドのジャケットがある意味でJAZZが最も良かった時代を象徴している。

このアルバムはアル&ズートのライブ作品として著名ですが、名盤か?と言うと、評価が分かれているようです。

Goldmineではシムスの項で取り上げられ、ステレオNM盤でも$50に過ぎず、まぁまぁのポジションですかね。

でも、僕の少ない経験かもしれませんが、このオリジナル盤は意外に玉が少なく、有りそうで無いです。ひょっとして見落とししているのかもしれませんけれども。

ところで、内容はどうか?と言うと、独断と偏見で言わせて頂くと、聴き手に不完全燃焼の気分を残してしまいます。この作品は、折角、収録に2日間を要したならば、2枚組で出せば良かったのではないでしょうか。一枚目はアル&ズートだけで、二枚目にウッズを入れたセッションという具合にです。

つまり、ウッズが入ったB面の出来が悪いワケではありませんが、レスター系のts、2本とパーカーもどきasが今一つ、息が合っていない印象を受けます。

勿論、そこが本作の狙い所であることは充分、承知の上ではありますが。

無理に?1枚に纏める必要は無かったのではないでしょうか。

当時、アル&ズートのコンビはなかなか好評を博していて、作品も多く残っており、ライブにウッズを加えた企画自体は面白いだけに残念です。

それと、この時期のウッズの演奏記録は極端に少なくなり、しかもライヴ・パフォーマンスとなれば、大変、貴重ですよね。

で、聴きもののA面に配されたアル&ズートによるお馴染みの‘Lover Come Back

To Me’とカーンの‘It Had To Be You’は実に快調ですね。まぁ、難しい事を演っているワケではないので、このレベルは当たり前と言えばそれまでですが。

エッジの効いた硬質のトーンのコーンとソフトでマイルドなシムスのソロ・パフォーマンスが心地良いです。

小説で言えば、コーンが短編作家でシムスが中編作家という違いが良く出ていますね。ただ、本作では短編作家コーンに軍配が上がりますかね?

いずれにしても、古き良き時代を回顧するには最適な1枚と言えるかも。

(2009. 4. 7)

HIFI RECORD R 604

RICHIE KAMUCA (ts) CONTE CANDORI (tp) ED LEDDY (tp) FRANK ROSOLINO (tb)

BILL HOLMAN (bs) VINCE GUARALDI (p) MONTE BUDWIG (b) STAN LEVEY

(ds)

1957

お馴染みのカヴァです。製作側もクラクラしたのでしょうか、ミス・プリントを犯している。

ROSOLINOをtrumpet、LEDDYをtromboneと誤記している。また、リア・カバーとセンター・レーベルでの曲名も一曲異なっている。まぁ、大らかな古き佳き時代とでも申しましょうか。

また、カミュカが先頭でクレジットされているものの、一見、誰のリーダー作か解らない作品ですが、ジャケットの背に、ハッキリ「RICHIE KAMUCA OCTET」と明記されていますね。

それに、この三枚のクッションがどうして信号機と同じ色違いなんでしょうかね?何か特別な意味でもあるんでしょうか。

無駄口はこの辺りにして、本題へ。本アルバムはカミュカ一人をフューチャーしたクァルテットとオクテットの二部構成になっており、やはり、クァルテットの方に分が有りそうです。オクテットの演奏はホルマンの小気味の良いアレンジが利いて、決して劣るわけではありませんが、「音」がオブラートに包まれたようで、今ひとつ、その良さが聴き手に伝わり難いですね。また、妙な事に、クァルテットの方はそれほどではありませんが、この時代のMONOにしては、全体的に、カッティング・レベルが低いのも、不思議ですね。「HIGH

FIDELITY RECORDING, INC.」の製作らしく、テクニカル・データまで記載されているのに、残念です。

で、このハンディを割り引いて、注意深くカミュカのソロに集中してみると、笑われるやもしれませんが、少なくともクァルテットのソロはモード盤より、出来は上、と聴きましたが、どうでしょう。

それと、もし、「この一曲」といった名演が一つでもあったならば、もっと中身で勝負できた、と思います。そうした面では、カヴァが裏目に出たような気がします。

いずれにしても、カミュカのリーダー作はその実力のワリに極めて少ないので、是非、手元に置きたい一枚には違いありません。

GoldmineのPrice Guideを見てみると、このレコードはチョットしたレアもので、NMでは$200も付け、しかもモード盤と同じ。

ただ、我が国の相場はかなりの開きがあるようですね。因みに、自分の場合、確か?数千円で入手しています。その点、MODE盤は、まず無理ではないでしょうか。

(2009.11.11)

BLUE NOTE 4023

Dizzy Reece (tp) Hank Mobley (ts) Wynton Kelly (p) Paul Chambers (b) Art Taylor (d)

1959.11.19

リースはBNから3枚のリーダー作をリリースしていますが、実はリーダー・セッションを5回設けていて、1960年の4月、7月の2回分はリリースが見送られ、後年、CDの形で日の目を見ている。どちらも、S・タレンタイン(ts)が参加していますが、特に4月のセッションでは、dsにブレイキーが入っている点が大変、興味深いですね。

本作はBNの2作目で、オールスターズと言わんばかりの豪華メンバーで脇を固めており、一番、よく知られ、人気も高い。それにカヴァの雰囲気もGooですね。

1作目の‘BLUE'S IN TRINITY(4006)はBN本拠地、ゲルダー・スタジオではなく、外地(パリ?or

ロンドン?)で録音されているので、本作はある意味でリースの本土初デビュー作と言えなくもない。

そこで、ライオンは、制作にあたり、かなり綿密な計画を立てたフシが窺えます。世はまさに「ハード・バップ」絶頂期、各自がMr.ハード・バップと言えるメンツを揃え、曲はリースにオリジナルを4曲書かせ、やや甘めの古いPOP・チューンを2曲加えた。

そして、5日前の14日に4曲を録音したが、気に入らず全て廃棄処分し、19日に再収録している。

もう少し具体的に言うと、よくあるハード・バップ・二管演奏と、ちょっと趣が異なる点に気が付きます。とりわけA面の三曲に顕著で、‘The

Rake’ではチェンバースのbソロでからタート、‘I'll Close My Eyes’はいきなりテーマをリースに吹かせ、‘Groovesville’ではケリーのpから入る、といったように、ありきたりの二管ユニゾン展開を避けている。多分、この辺りを修正したのではないでしょうか。

で、注目曲はやはり、2曲目の‘I'll Close My Eyes’でしょうか。B・ミッチェルの演奏が超有名ですが、本作の10ヶ月後の録音ですので、恐らく、キープニュースはこのリースの演奏を聴き、同じtpのミッチェルに吹かせた、と言っても不思議ではありません。pがケリーというのも同じです。ただ、ミッチェルに対しリースの‘I'll

Close My Eyes’は月見草のような存在で、それほど話題に上る事はありませんでした。

でも、僕はどちらかと言えば本作の方が好み。演奏キーが違うのでしょうか?リースのtpの方が明るく軽やかな割に甘さに流されず、歌心充分にビシっと吹き切っている。リースのテンポ遅れ?それとも、モブレーのフライング気味?なのか、やや不安定な部分もありますが、ジャージーなノリが凄く気持ちよい。だから、ライオンはこのテイクをそのまま採用したのでしょう。

いずれにしても、A面3曲の硬、軟を絶妙に織り交ぜた一連の流れ、ちょっした聴きものです。B面の‘I

Wished On The Moon’もリースの持ち味が存分に発揮され、いいなぁ。

一流ハード・バッパーの兵達に交じって、勝るとも劣らないそのハード・バッパーぶりは、タイトル通り‘STAR

BRIGHT’。

なお、ボツになった音源(CD)は聴いておりませんが、同じリースとタレンタインが二管を務めた‘FLIGHT

TO JORDAN / DUKE JORDAN(1960.8.4録音)は人気盤となっている点、リースにちょっとツキがなかったようです。でも、実力は決して侮れませんね。

(2011.8.19)

CRISS CROSS 1020

TED BROWN (ts) JIMMY RANNY (g) HOD O'BRIEN (p) BUSTER WILLIAMS

(b)

BEN RILEY (ds)

1985.12.23

マーシュ、コニッツと共にトリスターノ門下の逸材として知られたブラウンの何と!30年ぶりのリーダー作。録音はN.J州のイングルウッドにあるゲルダーのスタジオで行われている。

相変わらず、クリス・クロスのカヴァはイモぽいけれど、メンバーを見るだけで期待が膨らみます。

T・ブラウンと言えば、やはりマーシュとの‘JAZZ OF TWO CITIES’とペッパーが参加した‘FREE

WHEELING’が直ぐに思い出されます。

では、聴いて参りましょうか。

テッドのような実力の割に過小評価されているミュージシャンには、聴く前から無条件で応援したくなるのが人情というもの。

でも、TOPの‘Blimey’でのザラッとした音色でスインギーに吹くブラウンのtsに「ヤツパー、いいなぁ・・・」と安心するももの、次のレイニー、オブライエンと続くソロになるにつれ、ワケもなく違和感を覚えるようになる。

2曲目の‘Gee Baby Ain´t I Good To You’になると、違和感がだんだんイライラ感に代わってきます。ブラウンのts自体どことなく冴えないし、レイニーのgが録音のせいか、前に出過ぎている。その上、ウイリアムスのbも何だかあっち向いてホイ、といった具合で、甚だバランスを欠いた演奏に・・・・・・

その他のナンバーでも同様の傾向が続き、演奏レベルは一応、水準をキープしているけれど、聴いた後、妙に残尿感を覚えてしまう。

レイニーがシングル・トーンでバリバリとソロを取らず、コード・ワークで味のあるプレイを織り交ぜたならば印象は随分、違っていたでしょう。

まぁ、それ以上に、相性が合っていないですね。

また、曲によって、オブライエンが遠慮しがちで、わざわざソロを取るまでもない、とも思えるほどです。

pとgが入った楽器編成は意外と難しい面が本作では顕著に表れており、折角のブラウンのtsが犠牲になっている。

B−2、レイニーが抜けた‘We'LL Be Together Again’を聴くと、何となくホッとしますよ。

いずれにしても、ブラウンは2年後、まるで本作の失敗を修正したかのように、同じクリス・クロスにトリオ(ts、p、b)編成による‘FREE

SPIRIT’をアムステルダムで録音している。

(2012. 6. 20)