CD

THE WATER IS WIDE / CHARLES LLOYD

ECM UCCE-1001

CHARLES LLOYD (ts) BRAD MEHLDAO (p) JOHN ABERCROMBIE (g)

lLARRY GRENADIER (b) BILLY HIGGNIS (ds)

HIP BAP HIBD 8026

FREDDIE HUBBARD (flh) DAVID WEISS (tp) CRAIG HANDY

(ts ss)

MYRON WALDEN (as) TED NASH (as) LUIS BONILLA (tb)

STEVE DAVIS (tb) CHRIS KARLIC (bs) XAVIER DAVIS (p)

DWAYNE BURNO ( b) LOE CHAMBERS (ds) IDRIS MUHAMMAD* (ds)

Special Guests

KENNY GARRETT (as) JAVON JACKSON (ts) 2001

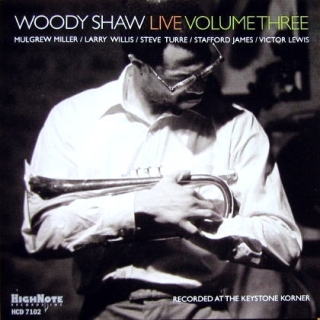

HIGH NOTE HCD 7102

WOODY SHAW (tp) STEVE TURRE (tb) MULGRUEW MILLER (p)

STAFFORD JAMES (b) VICTOR LEWIS (ds)

トランペッターにとって唇の障害という致命傷を克服して数年ぶりとなったこの最近作から聴かれる演奏は、もどかしさを感じさせながらも、モダンジャズ・スピリットに溢れた王道そのものだ。出来具合はどうのこうの、といった’木を見て森を見ず’的な聴き方を棄て、素直にカンバックを祝福すべき。

ほぼ同世代のミュージシャン達の多くが、時代の変遷に飲み込まれていった中、今回のブランクも含め40年以上も第一線で活躍するハバードこそ、真のジャズミュージシャンだと思う。わが国では、まるで菅原道真の時のような讒言を受けているが、もう二度と、そんな不条理なことが起きないよう願うばかりだ。もっとも、ハバード自身は、そんな事、まったく気にしている様子はないが。

どこかはにかんでいるよう見えるジャケットのハバードの顔写真は、少し年をとったもののtpを片手に己の才能と才気を信じ、前進し続けた者だけが有する存在感の大きさを物語っている。

まだ完治しているとは思えぬ唇を押して懸命に歌う‘Osie Mac’の気迫は、讒言に加担した者たちへのお礼参りか。否、稀代のソロイストとしての「誇り」であろう。

悲運、不運・・・etc、こうした肩書?が付くトランペッターは少なくない。ナバロ、ブラウン、リトル、そしてモーガン。だが、彼等とSHAWとは決定的な違いがある。彼等は、死後も正当に評価され、認知、愛され続けている。然るにSHAWは、生存中はもとより、死後も何ら変わることなく抹殺状態が続いている。ハバートと同様にショーもこの国の業界のマイルス神格化作戦の犠牲者だ。

S・クラークの「クール・ストラッチン」が本国アメリカのダンビート誌で低い評価を受け、義憤りを感じたはずのこの国のジャズ界は、マイナーなレコード会社がこうして貴重な音源を次々に発掘しているのに、なぜこの名トランペッターの正当評価へ動こうとしないのか? それは、「ジャズ」そのものへの冒涜(とく)に等しい。

巷では、マイルスに関する本が続々と出版され、中には、「JAZZを聴くなら、マイルス、一人だけでOK」なんて妄言?を吐いた本も売られているが、実に情けない世の中になってしまったものだ。あの世のマイルスが聞いたならば、何と思うだろう。後年、「オレはJAZZなんか演っていない」とは、マイルス自身の言葉だ。

俗臭ぷんぷんたるこの国のジャズ界に明日はあるのか?

このCDは、そんな疑問に答えるかのような不滅の名演奏だ。今となっては、

SHAWの嘆きとも思える‘叫び’がここに記録されている。

68年、ロイドが初来日した時、些細な理由でコンサートを聞き逃してしまった。その事が青春の蹉跌としてずーっと引っ掛かっていたが、何年か前、G・ピーコックと来日した公演を聴き、長年の胸のつかえがおりた。その時もこのCDのように、静かで瞑想に満ちた演奏だった。このレコードもう一つの聴き所は、メルドーのPだが、これほどまでにロイドの持つ音楽性を消化しているとは、驚異的ですらある。さすが、鬼才と言われだけはある。

さて、この演奏は、ある意味で「浮世離れ」しているので聴き方によっては、毀誉褒貶の対象になるであろう。最近のECMの作品を聴いているだけでは、到底、理解できないほど深遠なものだけに、あのオリジナルカルテットはもとより、CBS時代のリーダー作まで遡って聴かなければならない。この‘ピュア’とも思える境地を理解するには、それだけの年月を聴き手に要求するのだ。つまり、一作品だけではなく、ロイドという一人のミュージシャン、人間を把握しなければ、永遠にこの作品の真価は解らない。

ある雑誌でコルトレーンの「バラード」を引合いにした特集が載っていたが、演奏の立脚点が違うように思うが如何でしょうか。

突然、あのオリジナル・カルテットを解散した‘ワケ’をこのCDは物語っているような気がする。

1999

1979

WHAT'S NEW / WALLACE RONEY

NINETY ONE PAS 1001

WALLACE RONEY (tp) MARC COHEN (p) CHARNETT MOFFETT (b)

CINDY BLACKMAN (ds)

1989

‘パーセス’、‘インテュイション’、‘スタンダ^ード・ベアラー’に続くルニーの4作目。89年に来日した際、「クラウン」レコードにより制作されたもので、日本だけの発売かもしれない。スタンダード曲を中心にtpのワンホーン・クワルテットで演らせるあたり、さすが、日本人の好みに合わせたな、と思います。徹底したマイルスのエピゴーネンを貫く?ウォレスにすれば、本国(ミューズと契約中)では、まず、実現しないこの企画は、願ったり、叶ったりのはず。

さて、出来映えは如何に?トップはお馴染み‘What's New’、腰の据わったなかなか良いtpを聴かせてくれる。だが、‘My Funny Valentine’、‘Stella By Starlight’と続くに従い、ソロ・パートになると皆、同じ様に聴こえてしまうのは、何故なのだろう。一曲一曲は実にソツなく仕上がっているが、ワンパターン、つまり、テーマ、tpソロ、p or bソロ、そしてテーマの順ばかり。アイディアが欲しい。

tpワンホーンの難しさがこんな所にあるのではないか。ピアノのCohenをもっと活用すれば良かったのでは。あのマイルスでさえわずか一枚しかないのだ。まだ、ルーニーには荷が重い。プロデュース側ももう少し、考えなければならなかったのでは。

狙いは悪くないが、ルーニーの力量とプロデュースする側の未熟さが意図する所に追いついていないのが残念。まぁ、マイルスでもしない事にチャレンジした習作と思えば、済む事ですが。だだし、14年後の今ならば、と思わせるだけのレベルは保持している。

THE KICKER / BOBBY HUTCHERSON

BLUE NOTE 21437

JOE HENDERSON (ts) BOBBY HUTCHERSON (vib) GRANT GREEN (g)*

DUKE PEARSON (p) BOB CRANSHAW (b) AL HEREWOOD (ds)

1963

1999年に36年ぶりに発表された‘ボビハチ’の幻の初リーダー作がこれ。メンツは、あの「アイドル・モメント」と同じ(但し、グリーンは3曲のみ参加)で、約一ヵ月半後に録音されている。全体のテイストもほぼ同じですが、こちらの方がむしろ、ジェントル&マイルドかもしれない。その点が、このバイブの逸材を生かすには、コンサバ過ぎると判断し、すぐ発表しなかった理由ではないでしょうか。

出来映えは、雨の午後あたり、ゆったりとした気分で聴くのに最高です。J・チェンバースの名作‘MIRRORS’のバラードをはじめ、ボビハチ、ピアソン ジョーヘンのオリジナル曲も聴きものです。とりわけ、ピアソンのお馴染み‘BEDOUIN’のチョット、ユーモラスな味付けが楽しい。それにしても、36年後とは。

だが、一年半後の65年、満を持して新主流派の錚々たるメンバーを率いて「DIALOGUE」を録音し、ジャズシーンの表舞台に颯爽とデビューする。それだけ、ブルーノートは、この新人のデビュー(作)に細心の注意を払っていたのでしょう。こんな所にも、しつかりした方針が窺われます。

ps 60年代後半の‘ボビハチ’の吹き込みがBNレコードの変遷に巻きこまれ、結構‘お蔵入り’し、後年になって発表されたのは、チョット気の毒な気がします。