THERE’S A TRUMPET IN MY SOUL / ARCHIE SHEPP

FREEDOM FLP 40161

ARCHIE SHEPP (ts, ss) CHARLES MAJID GREENLEE (tb) RAY DRAPER (tuba)

ROY BURROWES,ADLEN GRIGGS (tp,flh) WALER DAVIS Jr (elp) DAVE BURRELL

(p)

BRANDON ROSS (g) JAMES GARRISON,VISHNU WOOD (b) BEAVER HARRIS (ds)

NENE DEFENSE,ZAHIR BATIN (per)

SEMENYA McCORD,BILL WILLINGHAM (vo) BILL HASSON (poem)

1975

近年、ヴィーナス・レーベルからリリースされた諸作には、60年代半ば、ニュー・ジャズ界のオピニオン・リーダー、革命闘士の中核としてその名を馳せたシェップの面影はすっかり消えていた。当時を知るものとして、何とも形容し難い思いにかられたのも事実である。

本作はニュー・ジャズが急速に失速した後、フュージョンがジャズ・シーンを席捲していた頃、発表されたものである。いきなり、伸びやかで魅力的なボーカルが飛び出し、意表を衝かれる。まさか、シェップまで、と危惧するが、直ぐあの塩辛いtsが聴かれ、一瞬ホッとするが、何か違うである。つまり泣き節である。あれれ、と思っていると、2曲目の‘Down

In Brasil’の開放感溢れるボーカルに交じってあっけらかんとしたssを聴くに当たって、「この裏切り者!」と感じたファンもいたのではないか。だが、辛抱?しながら聴くうちに、知らず知らずにこの底抜けの陽気さに嵌るのだ。

ssに合わせ、足がステップさえ踏んでしまいそうです。

かって、70年代初頭、ジャズ・シーンが大きく変転するなか、シェップは「黒人の民族音楽から新しい音楽を作り出すなら、たとえポピュラー・ミュージックでも厭わない」というような趣旨の発言をしており、ガチガチのニュー・ジャズ原理主義とは異なる強かなリアリストでもある。インパルス時代のラジカルな作品にも既にそうした彼の隠れた側面は感じ取れないこともない。

A面は現実主義者としての側面を浮き彫りにした演奏に終始するが、B面では、ニュー・ジャズの闘将であつった片鱗を見せつけ、メンバー全員による所謂「集団即興演奏」による灼熱の世界を噴出させる。しかし、決してグチャグチャではなく、しっかりと統制され、クールささえ感じてしまうのは、何故なんだろう。

ウォルター・デイビス Jrのel-pが実にイイ効果を出している。徐々に全員が絡み始め、それがしだいに大きな炎の渦と化し、その中へ巻き込まれていく自分がハッキリと判る。

そして、聴き終えた後、「カタルシス」に似たものを感ずるのは、シェップの音楽自体が持つ「マジック」なのだろう。

本作は、A、B面を通した変則組曲風仕立ての構成になっているので、両面を一気に聴かないと、「マジック」は半減するかもしれない。

(1/15/‘05)

ドーハムとアダレィの組合せは、意外に有りそうで無く、本作だけ?である。本作はこの2管に更にbsとfrhを加え、行け行けどんどんのハード・バップとは異なり、ちょっと趣向を凝らしている点が聴き所である。名義は一応、ドーハムのSeptetの形を取っているものの、アダレーの名が大きく表記されているように、ソロも大きくフューチュアーされ、「庇貸して母屋取られた」感がしないでもない。ただ、決して、ドーハムの出来が今一、と言うのではなく、むしろ上の出来に入ります。それだけ、アダレィのプレイが光っているワケだ。

収録曲は、タイトルが示すように、‘Spring’に因んだ曲が6曲中、5曲を占め、ホーン陣の甘めのアレンジも効いており、春めいたリラックスした演奏が続く。今日のように、春雨がしとしとと降る日の午後、さりげなく聴くにはもってこいの一枚である。ジャケットも楽器を植物に見立て、春をユーモラスに表現している。

なお、本作には、極初期のC・ウォルトン(p)が参加しているも興味深い。

あるHPに、LPのレーベル判別方が載っていて、それによると、本盤は一応、「オリジナル盤」のようだ。分厚いジャケットにしっかりしたコーティング、シルバーのマイク&リールのトップ・ロゴ、スモール・ラベル、ディープ・グルーヴ、そしてパラフィン紙の内袋が古き良き時代を象徴している。それほど、「オリジナル盤」に拘って手に入れたワケではなく、さして名盤でもないが、それなりに嬉しいものである。

録音はRAY FOWLERと共にリヴァーサイドの録音を数多く手掛けたJACK HIGGINS。見通しの良い音場が定評のエンジニアである。本盤でも、ドーハム、アダレィのホーンをスッキリと浮かび上がらせ、彫りの深い音作りが成されています。その分、リズム・セクションはやや後方に位置している。全体のサウンドは所謂、「辛口」とでも言うのでしょうか、贅肉が削ぎ落とされています。だから、パワーを少々ぶち込んでも「音」が崩れないし、濁らない。ただ、マスタリングはJACK

MATTHEWSが行っているのでその辺り関係があるやもしれない。

アナログ全盛時代に作られたレコードに関して、国内盤や再発盤では、録音エンジニアの件はあまり意味がないが、オリジナル、及びそれに準ずる盤では、話題に上るケースが多い。といっても、研究材料みたいなもので、一般的ジャズ・ファンには、どうでもいいかもしれない。

最低限の「音」で鳴ってくれれば、後は聴き手の「耳次第」という正論めいた声も聞こえますが、「正論」が必ずしも「真理」ではない。車は走ればいい、料理は食えればいい、ではない筈。それと同じです。

オリジナル盤が至上とは、決して思わないが、所詮、趣味の世界である。多少、拘ってみても許されるのではないでしょうか?

RIVERSIDE RLP 12-297

KENNY DORHAM(tp) JULIAN “CANNONBALL”ADDERLEY(as) CECIL PAYNE(bs)

DAVID AMRAM(frh) CEDAR WALTON(p) PAUL CHAMBERS(b)

JIMMY COBB or PHILLY JOE JONES(ds)

1959

(4/13)

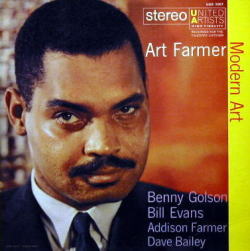

UNAITED ARTISTS UAS 5007

ART FARMER (tp) BENNY GOLSON (ts) BILL EVANS (p)

ADDISON FARMAR (b) DAVE BAILEY (ds)

1958

以前は名盤の誉れが高かったが、ここ最近、どうやら本作の評価・人気は下がっているようです。名盤といっても、相撲に置き換えると、もともとは前頭位であったが、ある著書で些細な事由で酷評されたのを契機に十両あたりまで評判が落ちたようです。

正に「ペンは剣より強し」である。

それはそれとして、このジャケット写真は何だ。まるで一昔前の土建屋のオヤジさんではないか。はちまきでもさせれば、立派な魚屋のおっさんである。ひょっとしたら、こちらの方が最近のジャズ・ファンの美意識に受け入れられないポイントかもしれないなぁ。

そのファーマーだが、上手さ、実力を兼ね備えたバップ・トランペッターとして人気も高く、数多くのセッションに顔を出しており、当時、マイルス派の一番手であった。マイルスからも直接、手ほどきも受けていた?ほどである。

メンバーを見ると、お解りのように、所謂「知性派」揃いである。殆んどの曲をファーマー、ゴルソンのアレンジが施されていますが、薄味なので、アレンジのために各人のソロがスポイルされるという事は無い。むしろ、比較的短い演奏時間の中にスッキリ納められ、好感が持てる。

ただ、ファーマーもゴルソンもウエスト・コーストの影響をかなり受けていた時代とレーベルのキャラクターもあり、バリバリのハード・バップを期待する向きには、チョット生温いようだ。まぁ、dsがベイリーという所にも本作の狙いがあるワケですが。

また、聴き方によっては、まだ新人時代のエヴァンスに目が行くの止むを得ないのではないでしょうか。本作でのエヴァンスは右手のシングル・トーンを中心にシンプルに弾いているが、そのフレッシュなアドリブ・ラインはなかなか魅力的である。

全8曲中、スタンダードが5曲を占め、刺激性、先取性には乏しいものの水準作以上の出来であることには違いない。その中で、個人的に気に入っている曲は、皮肉にも、ファーマー、ゴルソンのアレンジではなく、ラストに入っている一曲だけG・グライスのアレンジによる熱ぽい‘Cold

Breeze’です。ジャズはやっぱー、こうでなくちゅあ。

(7/2)

ROULETTE R 52094

* SideA

JOHN COLTRANE (ts) McCOY TYNER (p) STEPHEN DAVIS (b) BILLY HIGGINS (ds)

* SideB

LEE MORGAN (tp) WAYNE SHORTER (ts) BOBBY TIMMONS (p) JIMMY ROWSER (b)

ART TAYLOR (ds)

もうご存知と思いますが、本作は所謂「嘘つきジャケット」で、ここに書かれている‘COLTRANE’、‘BIRDLAND’、‘MORGAN’の三つは、相互関連がなく、A面、B面、それぞれ別々の時期、場所(スタジオ)で録音されている。当初、時期について、A面は60年頃、B面は59年秋頃と推定されていたが、近年では、A面は60年9月8日、ロス・アンジェルス、B面は恐らく60年6月、ニューヨークと言う説が有力?です。

何故、最初にこうしたデータを挙げるかと言うと、本作に収録された演奏自体、取り立てて内容があるわけでなく、飾りっ気のない普段着のプレイに終始しており、むしろ当時のジャズ・シーンを思い浮かべる方に興味が湧くからです。

じゃー、聴き所が全く無いのか?というと有る、有る。二人のピアニストである。A面はレコード上、マッコイとコルトレーンが初めて共演した記録として知られている。 二人は、僅か3ヵ月ほど前に初共演したばかりの間柄なのに、マッコイが既にコルトレーンの「シーツ・オブ・サウンド」にピッタリ合っているの点が聴き所。その初共演とされる録音テープ(60年6月27日、NYCのジャズ・ギャラリー)は僕の知る限り、世に出ていないと思います。そして本レコーディングの後、あの‘MY

FAVORITE THINGS’が録音されています。

一方、B面のティモンズのプレイ、何でもないが好きだなぁ、こういうシンプルに弾くティモンズ。

で、ここからが謎解きのようなもので、この嘘つきジャケットが意味するものは一体何なんだろうと、ずっと三つの円を眺めながら、その共通項を探していたところ、ハタと気が付いた。

キーは上述の録音時期だ。笑われるかもしれないが、共通項は「隆盛・盛者」である。コルトレーンはロリンズに代わってテナー界のトップの座に付き、バードランドは‘JAZZ

CORNER OF THE WORLD’の文字通りジャズ界のメッカ、そしてモーガンは、当時、泣くもの黙るジャズ・メッセンジャーの人気花形ソロイスト、である。これだ!(大汗・・・・・・) つまりこの時点での「勝者」の構図である。

だが、同時に歴史の恐ろしさ、残酷さをも痛感した。もうお解りであろう。その後のそれぞれの変遷、運命を。「勝者の悲劇」と言っていいだろう。本作はコレクターズ・アイテムの一枚だが、内容とは別になかなか興味深いものを含んでいる。

視点を変えて「ジャズ」を考えてみると、「ジャズ」とは「勝者の悲劇」ともう一つ、「敗者の美学」が織り成す人間模様、そのものではないでしょうか。だから、僕は、今日、明日、そしてあさっても、・・・・・・・ずっと「ジャズ」を聴き続けていくだろう。

(9/29)