�i2003/4/14�j

BORN�@TO�@BE�@BLUE�@�^�@BOBBY�@TIMMONS

RIVERSIDE�@�@R�r�@9468

BOBBY�@TIMMONS�@�i���j�@�@SAM�@JONES�@�i���j�@�@*RON�@CARTER�@�i���j�@

CONNIE�@KAY�@�i�����j

1963

�A�e�̂���V�r���悤�ȃW���P�b�g�B�e�B�����Y�����o�[�T�C�h�������Ō�̘Z��ځi���M�����[��j������B�t�@���L�[�u�[���̗����҂̈�l�ł�����e�B�����Y���A�u���������̖��v�̂悤�ɉ߂����������̔M�C����������Ȃ���A�s�A�j�X�g�Ƃ��āA�V�������n���J����ƃ`�������W����p�́A�܂�Ŗ�����r�̂悤�ɁA�ǂ��������Ȃ����ɁX�����B

�킸����N�O�ɘ^�������uSweet�@And�@Soulful�@Sound���v�̎��M�ƋP���͂ǂ��֍s���Ă��܂����̂��B�܂��A�Q�V�˂̂��̐N�ɉ����A�N�������̂��낤�H�@���ꂾ���A�����̃W���Y�E�V�[���̕ω��������������̂��낤�B

�M���̉Q�̒��A���܁A������[���ȃs�A�m��������l�́A���Ȃ��Ȃ��͂��B���Ⴂ�Ƃ��v����C�E�P�C�������ɋN�p���A�V������o��}�����{��́A���Ƃ����r���[�Ŏc���Ȍ��ʂƂȂ��Ă��܂����B����ǁA�R������������قǁA�Ζʂ͋}�A�J�͐[���B����ǁA���̋}�Ζʂ��A�J�������Ă����{���̃W���Y�E�t�@���ƌ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���E���Ղ�悤�Ɏ����Ŏ���̊���B�����̃W���P�b�g�́A�܂�ŁA�e�B�����Y�̐�����o���Ȃ��S������Ă��邩�̂悤���B�����A�Ȃ��B

�i2003/5/16�j

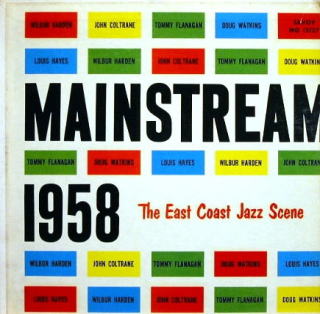

SAVOY�@�@MG�@12127

�v�h�k�a�t�q�@�g�`�q�c�d�m�@�i�������j�@�@�i�n�g�m�@�b�n�k�s�q�`�m�d�@�i�����j�@�@�s�n�l�l�x�@�e�k�`�m�`�f�`�m�@�i���j

�c�n�t�f�@�v�`T�j�h�m�r�@�i���j�@�@�k�n�t�h�r�@�g�`�x�d�r�@�i�����j

�J���t���Ń��_���H�Ȃ��̃W���P�b�g�́A������ƃ_�T�C�����̑����T���H�C�̒��ł́A�ِF�̑��݁B�S�ȁA�����[�_�[�̂͂��̃n�[�f���̃I���W�i���Ő�߂��Ă��Ȃ���A�^�C�g�����n�߁A�����́A�C�̓łɂ������o�[�̋ϓ��ƂȂ��Ă���B

�}�C���X�̃G�s�S�[�l���ƁA���܂�]���̋X�����Ȃ��n�[�f�������A�{��̃}�C���h�Ń��b�`�ȃt�����[�Q���z�[���́A�ˋC�͊������Ȃ����̂́A����Ȃ�ɒ����܂��B���ڂ́A�ܘ_�A�R���g���[�������A�T�C�h�ɉ���������K���H���āA�C���邱�ƂȂ��A���R�z���i���K�ۂ��H�j�ɐ����Ă���B�ƌ����Ă��uSOULTRANE�v�ƁuSETTIN'�@THE�@PACE�v�i�B�ꖼ�Ձj�̊Ԃ����ɁA�͊�����v���C���y���߂܂��B

�Ƃ�킯�A�eWest�@42nd�@St.�f�ɂ����銮����O�́A���V�[�c�@�I�u�@�T�E���h�����t�́A�����悤�ȃt���[�Y���J��Ԃ��Ă���ɂ�������炸�̂т̂тƃh���C�u����R���g���[���̂����A�C���u���ł��B���Y���Z�N�V�����ł́A���g�L���X�̋��x�ȃx�[�X���[�N���������̂ł��B�T�u�^�C�g���ʂ�A�����̃C�[�X�g�R�[�X�g�h�̓T�^�I�ŁA�ǎ��́u�_�����v���[�߂��Ă��܂��B

�����@�n�[�f�����S�тŐ����t�����[�Q���z�[�����Q���_�[�̎�ɂ���āA���ɂӂ��悩�ɘ^������Ă���B���F�����Ȃ�A�{��̃n�[�f���A�s�J�C�`�ł͂Ȃ��ł��傤���B

1958

IMPULSE�@�@A�@63

M��COY�@TYNER�@�i���j�@�@JIMMY�@GARRISON�@�i���j�@�@AL�@HEATH�@�i�����j

1963

THAD�@JONES�@�i�����j�@�@FRANK�@STROZIER�@�i�����j�@�@JOHN�@GILMORE�@�i�����j

M��COY�@TYNER�@�i���j�@�@BUTCH�@WARREN�@�i���j�@�@ELVIN�@JONES�@�i�����j

1964

�R���g���[���E�J���e�b�g�Ⓒ�����ɘ^�����ꂽ�A��̃Z�b�V��������\�������^�C�i�[�̃C���p���X�ł�4��ځB�ڋʂ̓s�A�m�E�g���I�E���@�[�W�����̒��ł��l�C�̂����eAutumn�@Leaves�f�B���̍��̃^�C�i�[�́A�����A��N�̂悤�Ƀo�@�[���A�o�@�[���ƌ��Ղ�@������X�^�C���ł͂Ȃ��A�ނ���A�t���i�K���ɂ��ʂ���ʂ�]�����悤�Ȕ������t���[�Y���������̐V�s�s�A�j�X�g�ŁA�{��́eAutumn�@Leaves�f�����̃t���b�V���ȉ��t���]���ł����B

�v���Ԃ�ɉ��߂Ē����Ă݂Ă��A���̗]�C�͈����Ȃ��B�������A�����͂��܂�S�̖��������X�g���[�W���[�A�M�����A�Ƃ������}�C�i�[�ȃ~���[�W�W�����̉��t�̕����C�ɂȂ�Ƃ́A�Ȃ�Ɣ���Ȏ����B�S�x�̊���ς���Ă��܂����ƌ����A����܂ł����A�^�C�i�[�̎����y�����ꎩ�̖̂�肩������Ȃ��B

�i2003/6/9�j

ARCHIE�@SHEEP�@�i�����j�@�@GRACHAN�@MONCUR�@�V�@�i�����j�@�@JIMMY�@OWENS�@�i�����j

WALTER�@DAVIS�CJR�@�i���j�@�@RON�@CARTER�@�i���j�@�@ROY�@HAYNES�@�i�����j

BEAVER�@HARRIS�@�i�����j*

1968

(2003/7/8)

����A�d���ŋ��s�ɍs�������łɁA�͌����l����������ɉ����ē�ɂ�����Ɖ����������ɂ����e�낭�łȂ��f�Ɋ�����݂��B���̂���̃W���Y�i���̕��͋C�ɂ�������Z�����������A���A�E�g�E�g�Ƃ��Ă��܂��A�ڂ��o�߂�ƁA���������u�h�i�E�G�b�V���Q���v�����Ă����B�����ō����̂悤�ȃW���W���������́A�M���V�F�b�v�ł��Ǝv���A�{���I��ł݂��B

�V�F�b�v�́A�t���[�E�W���Y�̓��m�Ƃ�����ʓI�ȃC���[�W�ȏ�ɁA���e���炵�āe�啨�f�̕��i�����Y�킹�Ă��܂��B

���āA�{��́A�����o�[�̒��ŃA���@���M�����h�h�́A�Ȃɂ���ē���B�E�n���X�����Ƃ����āA�����̃V�F�b�v�ɂ��ẮA�ӊO�ɒ����₷���A�`���b�g�]���ɂȂ����L��������܂��B���؋�������������W���P�b�g�̂悤�Ƀo�C�u���[�V�����������������h���V�F�c�v�̂����͑��̃����o�[�Ƌ��ɐF�ʊ�����T�E���h�Œ�����ɔ����Ă��܂��B

���ڂ��ׂ��́A�t�Ƌ��R���g���[���̎���A���N�Ő������܂ꂽ�����e�O�i�f�́A�������V�F�b�v�̐S���̕ω����������Ă͂��Ȃ��_�ł��B�\�E���E�t�@���N��������������g�b�v�́eDamn�@If�@I�@Know�f�Ȃ��������B�܂��A�{��ł������ӂ��H�̃G�����g���E�i���o�[��������A�t���[�E�W���Y�̃`���s���B�Ƃ́A���̂̈Ⴂ�����������鋭�������������킹�Ă���B

�ŋ߁A��������p�����A�~�n�̋��n�����Ă��邪�A��x�A�M���V�F�b�v���A�Ƃ��v���̕��́A���̍�i�������ƉΏ����Ȃ���������܂���B�Ώ����Ȃ��V�F�b�v�Ȃ�āE�E�E�E�E�E�E�E�E�E�A�E�D�[���A����������B�����A�������B

VEE�@JAY�@�@SR�@3013

LEE�@MORGAN�@�i�����j�@�@WAYNE�@SHOTER�@�i�����j�@�@FRANK�@STROZIER�@�i�����j

BOBBY�@TIMMONS�@�i���j�@�@LOUIS�@HAYES�@�����@ALBERT�@HEATH�@�i�����j

1960

�����̏r�p�B�����C�I���Ɍ����Ă����̃W���P�b�g�́A�ꌩ�A���Ɏv���邪�A���[�J���i�V�J�S�j�̐V�����[�x���̎v������̃X�g���[�g�ȕ\���ƍl����A�����킯�ɂ͂����Ȃ��̂��l��Ƃ������̂ł��ˁB

����̃��[�_�[��u���Ȃ����̃u���[�C���O�E�Z�b�V�����`���ł��邪�A���[�K���A�V���[�^�[�A�e�B�����Y�͋����q���ق�W���Y�E���b�Z���W���[�Y�A�X�g���[�W���[�A�N�����V���[��MJT+3�̃����o�[�Ƃ����āA���߂�Ƃ���͂̓r�V�b�ƌ����Ă���B�{�X�̂��Ȃ����̂т̂тƎ����搉̂��Ă���p�͊����x����ʂ�Ƃ͕ʎ����ɂ��ċC�������ǂ��Ƃ������P���B

�����Œ��ڂȂ̂́A���ł̓}�C�i�[�ȑ��݂̂����̃X�g���[�W���[�ł����A���̃Z�b�V�����ł́A���[�K���A�V���[�^�[�ɂ���قǃq�P������Ă��Ȃ��A�ނ����ꍇ���h�~�̃X�p�C�V�[�̂悤�ȏd�v�Ȗ������ʂ����Ă��܂��B�������ɂ���ẮA�V���[�^�[�Ɠ��̂܂��������Ȃ��������X���[�Y�ɉ̂��Ă���B

�V���[�^�[�͂����ł��R�Ȃ̃I���W�i������Ă��āA���[�K���A�e�B�����Y�ƑS���قȂ�앗���ۗ����Ă��܂����A���[�K����̂��̖�������eBlues�f�ł́A�e�B�����Y�A�X�g���[�W���[�A���[�K���̊��炩�ȃu���[�X�E�t�B�[�����O�ɔ�ׁA����܂Ő擪�ɗ����ăK���K�������Ă����V���[�^�[����Ă����L�̂悤�ɂ��ƂȂ����Ȃ�A����s���肪�N���ɏo�Ă��邠�������������܂��B

�Ȃ�̎d�|��������1960�N�̓��g��̃��_���E�W���Y���������Ă���{��͊p�x��ς��Ē����ƂȂ��Ȃ������[�����̂��܂�ł��܂��B

(2003. 8. 4�j