ちょっと一息 (21)

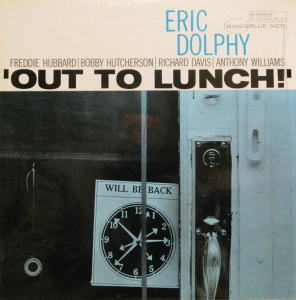

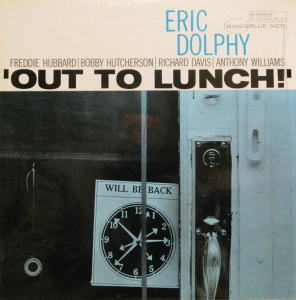

B面から聴くべし! OUT TO LUNCH! / ERIC DOLPHY

OUT TO LUNCH!/ ERIC DOLPHY

BLUE NOTE BST84163

FREDDIE HUBBARD (tp) ERIC DOLPHY (as, bcl, fl) BOBBY HUTCHERSON

(vib) RICHARD DAVIS (b) ANTHONY WILLIAMS (ds)

1964. 2. 25

ある人は「世紀の大名盤」、あるいは「とてつもない傑作」と言う。かと思えば、「心のない演奏、嘔吐する」とまで言う人もいる。ま、この人は「馬のイナナキとは至言」と言うほどドルフィーに対し偏見を持ち、更に、メンバーに大嫌いで「悪党」とまで決め付けているハバードが入っていれば、本作に対してどう思っているか、火を見るより明らかですね。ただ、「馬鹿の一つ憶えみたいにドルフィー、ドルフィーと言うが・・・・・・・」という一言は、ドルフィーに?マークを付けている人達を代弁し、ちゃかり味方に付けようとしている。ここが彼の上手いところかもしれない。

このように一枚のレコードに、かたや100点満点以上、こなた0点、否、マイナス点というほどの開きがあるケースはそれほど珍しくなく、良く知られている例の一つにDB誌で五つ星と一つ星に分かれたコルトレーンの‘MEDITATIONS’があります。ま、私的コメントと公式レヴューの違いはあれ、それだけ多くのジャズ・ファンを悩ます作品には違いない。

そこで、元祖・辛口批評家でならした粟村氏はどう、評していたかと言うと、当時、著書の中で「今一つ、消化不良」と書かれている。新しいジャズの動きに一定の理解を示しているものの、氏のスタンスはもう少し前のスタイルに軸足を置いているので、これも自然の成り行きなのかもしれません。

無駄口が多くなりました、そろそろ本題に。

本アルバムは、その頃、有力なジャズ評論家達から「アンチ・ジャズ」と評されていたドルフィーにBNのライオンが満を持して録音の機会を設けたもので、メンバーは当時、BNという密室で盛んにレコーディングされていた所謂「新主流派」の精鋭達、盟友のハバードを始め、共にレコーディング経験もしているボビ・ハチ、ディビス、そして、dsには神童と言われたウィリアムスをぶち込み、しかも全曲、ドルフィーのオリジナルという徹底さだ。

出てきたサウンドは・・・・・・・・・・・・・・・

で、本作は長年、「よう分からん」かった一枚。自分の耳の賞味期限が迫る中、今のうちに何とか決着をと、ここず〜とトライしてきた。そして自分なりに決着がついた。

この作品は、これまでのように「さぁ、一丁、解読(聴)してやろう」なんて力んで臨むとなかなか捕まらないのでないか、と考え、プレステージ時代の作品を耳馴らしに2、3枚聴いてから勝負に出たが、2枚目の‘AT THE FIVE SPOT’の途中で、いつもの様にウトウト寝てしまい、暫くしてSPから「ザァ、ザァ」という雑音で目が覚めた。頭がスカッとしていた。

さぁ、本番。ここでも定石通りのA面ではなく、敢てB面に針を降ろした。タイトル曲の‘OUT TO LUNCH’、頭がスカッとしたせか、いつになくすっきりしたサウンドが流れ始めた。アレッと思い、ボリュームをちょっと上げてみるとドルフィーのasが実に生々しく聴こえるではありませんか!プレステージ時代の奔放なノリはないものの、結構、エモーショナルだ。部屋中の空気がまるでドルフィー一色に染まったような錯覚におちた。ボリュームを更にほんの少しUPする。続いてハバードのtp、かなりフリー色が強いが、大胆で破天荒なソロが鼓膜に突き刺さる。

こうなれば、もう本作と波長はバッチシ合ったも同然、二曲目からA面と一気に聴き終えた。そして、考えた。何がこれまでと違うのかと。

「音」だ。現在、使っているカウンター・ポイントのパワー・アンプ(かなり古いです)は、設計上なのか、立ち上りが遅く通電してから1時間以上しないと、本領を充分に発揮しないことを思い出した。ウトウトしたことが幸いしたのですね。

所有する盤はNYではなくLIBERTY(初期盤?かなり重いです)ですが、「音」はイイ。ボリュームを通常よりやや上げて聴くのがコツです。

良くなった音で分かった事が二つ。

まず、ウィリアムスのドラミングが凄い!ボキャに乏しい自分.には上手く表現できないほど凄過ぎます。ホント、神童ですね。ひょっとして彼の全セッション中、ピカイチかもしれない。ウィリアムスのdsに焦点を当てて聴くのも一つの手です。

もう一つは、本作はドルフィーの個性と言うか存在感が、それまでの作品に比べると相対的に薄まっている。でも、これが、ライオンの狙いだったのではないか。

つまり、共演するメンバーのレベルを上げる事により、ドルフィーとのギャップを埋め、演奏全体の密度とクォリティをより高めようとしたのではないでしょうか。

要するに、ドルフィーに対する「アンチ・ジャズ」のレッテルを剥がそうとしたわけですよ。

それでは、自分なりの決着を・・・・・・・・・・・

この‘OUT TO LUNCH’は「世紀の大名盤、大傑作」でも「心のない演奏」でもない。「よう分からん一枚」でいいんです。但し漠然とした「よう分からん」ではない。

ライオン自身も、そう思ったのではないか、カヴァが彼の心境を暗示している。

だって、ドルフィーは「異邦人」だから。

なお、人それぞれですけれど、あくまで個人的な好みではA面の3曲もasで通した方が良かったような気が・・・・・・・・・・

(2013. 11. 9)

BACK TOP NEXT